Aperçu

Antonio Vivaldi était un compositeur, violoniste et prêtre italien de l’époque baroque, surtout connu pour ses concertos pour violon, en particulier Les Quatre Saisons. Son influence sur la musique baroque a été profonde, notamment en ce qui concerne le développement de la forme du concerto.

Vie et éducation précoces

Né le 4 mars 1678 à Venise, en Italie.

Son père, violoniste, l’initie à la musique.

Il est ordonné prêtre catholique en 1703, mais se consacre rapidement à la musique en raison de problèmes de santé (peut-être de l’asthme).

Carrière musicale

Il travaille à l’Ospedale della Pietà, un orphelinat de Venise, où il forme et compose pour des musiciennes talentueuses.

Il a composé plus de 500 concertos, 50 opéras, des œuvres chorales sacrées et de la musique de chambre.

Sa musique était innovante, avec des mélodies vibrantes, des contrastes dramatiques et des harmonies expressives.

Œuvres célèbres

Les Quatre Saisons (1725) – Série de concertos pour violon illustrant différentes saisons.

Gloria (RV 589) – Pièce chorale sacrée bien connue.

L’estro armonico et La Stravaganza – Recueils de concertos influents.

Dernières années et héritage

Sa renommée décline à la fin des années 1730 et il s’installe à Vienne, dans l’espoir de gagner les faveurs de l’empereur Charles VI.

Il meurt en 1741 dans la pauvreté et est enterré dans une tombe anonyme.

Redécouverte au XXe siècle, sa musique est aujourd’hui célébrée dans le monde entier.

Le style énergique et expressif de Vivaldi a influencé les compositeurs ultérieurs, notamment J.S. Bach, et reste aujourd’hui une pierre angulaire de la musique baroque.

Histoire

Antonio Vivaldi, l’un des compositeurs les plus influents de l’ère baroque, est né le 4 mars 1678 à Venise, en Italie. Son père, Giovanni Battista Vivaldi, était violoniste à la basilique Saint-Marc et a probablement initié Antonio à la musique dès son plus jeune âge. Dès l’enfance, Vivaldi souffre d’une maladie chronique – peut-être de l’asthme – qui l’affectera toute sa vie, mais qui ne l’empêchera pas de devenir un musicien et un compositeur remarquable.

Malgré sa passion pour la musique, Vivaldi est ordonné prêtre catholique en 1703, ce qui lui vaut le surnom de Il Prete Rosso (« le prêtre roux »), en raison de ses cheveux roux. Cependant, il abandonne rapidement ses fonctions sacerdotales actives, peut-être en raison de sa mauvaise santé, et se consacre entièrement à la musique. La même année, il est nommé professeur de violon à l’Ospedale della Pietà, un célèbre orphelinat pour jeunes filles de Venise. Cette institution était réputée pour son éducation musicale et, sous la direction de Vivaldi, son orchestre et son chœur ont acquis une grande renommée.

Pendant son séjour à la Pietà, Vivaldi a composé un grand nombre d’œuvres, notamment des concertos instrumentaux, des pièces chorales sacrées et des opéras. Sa musique est innovante, pleine d’énergie et marquée par des contrastes dramatiques, ce qui fait de lui une figure de proue du style baroque vénitien. Sa réputation grandit et il commence à publier des recueils de ses concertos, dont L’estro armonico (1711), qui lui vaut une reconnaissance internationale. Ces œuvres ont influencé des compositeurs tels que Jean-Sébastien Bach, qui a transcrit plusieurs concertos de Vivaldi pour le clavecin et l’orgue.

Dans les années 1720, Vivaldi est devenu l’un des compositeurs les plus célèbres d’Europe. Son chef-d’œuvre, Les Quatre Saisons (1725), a révolutionné la forme du concerto en y incorporant des représentations musicales vivantes de la nature. Chaque concerto représente une saison différente, avec des passages orageux, des chants d’oiseaux et des scènes pastorales. Cette œuvre demeure l’un des morceaux de musique classique les plus célèbres aujourd’hui.

Vivaldi s’est également aventuré dans l’opéra, composant plus de 50 opéras au cours de sa vie. Il a voyagé dans des villes comme Rome, Mantoue et Vienne, produisant ses œuvres et travaillant avec certains des plus grands chanteurs de l’époque. Cependant, malgré ses succès, les goûts musicaux évoluent et, à la fin des années 1730, la popularité de Vivaldi commence à décliner.

En 1740, il s’installe à Vienne, peut-être dans l’espoir de gagner les faveurs de l’empereur Charles VI, qui admirait sa musique. Cependant, l’empereur meurt peu après l’arrivée de Vivaldi, le laissant sans protecteur. En proie à des difficultés financières, Vivaldi meurt dans la pauvreté le 28 juillet 1741, à l’âge de 63 ans. Il est enterré dans une tombe anonyme et sa musique tombe dans l’oubli.

Pendant près de deux siècles, Vivaldi est tombé dans l’oubli jusqu’à ce qu’un renouveau, au début du XXe siècle, ramène ses œuvres sur le devant de la scène. Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des plus grands compositeurs baroques, et sa musique, en particulier Les Quatre Saisons, continue de captiver le public dans le monde entier.

Chronologie

1678-1703 : Début de la vie et éducation

1678 – Naissance le 4 mars à Venise, en Italie.

1685-1693 – Il reçoit probablement une formation musicale de son père, Giovanni Battista Vivaldi, violoniste à la basilique Saint-Marc.

1693 – Commence à étudier la prêtrise.

1703 – Ordonné prêtre catholique, il abandonne rapidement ses fonctions cléricales pour des raisons de santé (peut-être de l’asthme).

1703 – Nommé professeur de violon à l’Ospedale della Pietà, un orphelinat et conservatoire de musique pour jeunes filles à Venise.

1704-1720 : Premières compositions et célébrité croissante

1704 – Il obtient la permission d’être dispensé de célébrer la messe et de se consacrer à la musique.

1711 – Il publie L’estro armonico, un ensemble de 12 concertos, qui acquiert une renommée internationale et influence des compositeurs comme J.S. Bach.

1713 – Il compose son premier opéra, Ottone in villa.

1716 – Promu maître de chapelle à l’Ospedale della Pietà.

1718-1720 – Travaille à Mantoue comme Maestro di Cappella (directeur musical) à la cour du prince Philippe de Hesse-Darmstadt.

1721-1735 : L’apogée du succès

1723-1725 – Composition des Quatre Saisons, publiées dans Il cimento dell’armonia e dell’inventione (1725).

1726 – Il devient célèbre dans toute l’Europe ; il joue et publie des concertos et des opéras.

1730 – Voyage à Vienne et à Prague, où il collabore avec les principales maisons d’opéra.

1735 – Retour à Venise, où sa popularité décline.

1736-1741 : Déclin et mort

1737 – Perd la faveur de Venise en raison de l’évolution des goûts musicaux ; connaît des difficultés financières.

1740 – S’installe à Vienne, peut-être à la recherche d’un emploi auprès de l’empereur Charles VI.

1741 – L’empereur Charles VI meurt, laissant Vivaldi sans soutien.

28 juillet 1741 – Vivaldi meurt dans la pauvreté à Vienne et est enterré dans une tombe anonyme.

20e siècle : Redécouverte de sa musique

Dans les années 1920, ses œuvres oubliées sont redécouvertes en Italie.

Des années 1950 à nos jours – La musique de Vivaldi, en particulier Les Quatre Saisons, est devenue célèbre dans le monde entier et fait partie intégrante du répertoire de la musique classique.

Caractéristiques de la musique

La musique d’Antonio Vivaldi est un exemple caractéristique du style baroque (1600-1750), caractérisé par l’énergie, les contrastes et la virtuosité. Ses œuvres, en particulier ses concertos, ses opéras et sa musique sacrée, témoignent d’une personnalité musicale distincte.

1. Forme et innovation du concerto

Vivaldi a perfectionné et popularisé la forme du concerto en trois mouvements (rapide-lent-rapide).

Il a développé la forme de la ritournelle, où un thème récurrent alterne avec des sections de solistes contrastés, créant ainsi des contrastes dynamiques.

Ses concertos pour violon, en particulier Les Quatre Saisons, comportent des éléments programmatiques, c’est-à-dire qu’ils décrivent des histoires ou des scènes naturelles par le biais de la musique.

2. Virtuosité et expressivité

Sa musique est connue pour sa virtuosité technique, qui exige souvent une grande habileté de la part des interprètes.

Nombre de ses œuvres, en particulier les concertos pour violon, présentent des passages rapides, des arpèges et une ornementation complexe.

Il a écrit des mouvements lents expressifs sur le plan émotionnel, qui comportent souvent des mélodies lyriques, semblables à des chansons.

3. Énergie et dynamisme rythmiques

La musique de Vivaldi est empreinte d’une grande vitalité rythmique, souvent alimentée par des motifs répétés et des syncopes.

L’utilisation de rythmes motoriques (mouvement continu) crée une sensation d’excitation et de mouvement vers l’avant.

4. Progressions harmoniques audacieuses

Contrairement à certains compositeurs baroques antérieurs, Vivaldi utilise souvent des changements harmoniques et des modulations audacieux.

Il expérimente fréquemment des dissonances et des changements harmoniques inattendus, ce qui ajoute une tension dramatique.

5. Orchestration et couleur instrumentale

Son utilisation de l’orchestration était novatrice, mettant souvent en valeur différents timbres instrumentaux.

Il a écrit pour divers instruments autres que le violon, notamment le hautbois, le basson et la flûte, élargissant ainsi la palette orchestrale baroque.

Ses textures orchestrales équilibrent de riches harmonies avec des lignes claires et transparentes.

6. Influence de l’opéra sur la musique instrumentale

Sa musique instrumentale présente souvent des mélodies dramatiques, semblables à des chansons, à l’instar de ses arias d’opéra.

Il a apporté une qualité théâtrale et expressive à ses compositions, les rendant attrayantes et émotionnellement percutantes.

7. Œuvres sacrées et chorales

Vivaldi a également composé de la musique sacrée, notamment le Gloria (RV 589), qui allie la grandeur baroque à l’expressivité intime.

Ses œuvres chorales se caractérisent par de riches harmonies, un contraste entre les solistes et le chœur, et un sens du drame.

Conclusion

La musique de Vivaldi est vibrante, énergique et émotionnellement expressive, alliant la brillance technique à la beauté lyrique. Ses innovations en matière d’écriture de concertos, d’orchestration et de progressions harmoniques ont influencé les compositeurs ultérieurs, notamment Jean-Sébastien Bach. Aujourd’hui, sa musique reste une pierre angulaire du répertoire baroque, en particulier ses concertos pour violon et ses œuvres sacrées.

Impacts et influences

Impacts et influences d’Antonio Vivaldi

Les contributions d’Antonio Vivaldi à la musique ont eu un impact durable sur la période baroque et ont influencé de nombreux compositeurs après lui. Ses innovations en matière d’écriture de concertos, d’orchestration et d’harmonie ont façonné le développement de la musique classique occidentale, en particulier l’évolution de la composition instrumentale.

1. Développement de la forme du concerto

Vivaldi a perfectionné et popularisé la structure du concerto en trois mouvements (rapide-lent-rapide), qui est devenue le format standard de la musique classique ultérieure.

Sa forme de ritournelle (où un thème principal alterne avec des passages solistes) a influencé la structure des concertos de compositeurs ultérieurs tels que Jean-Sébastien Bach et Mozart.

Il a élargi les possibilités du concerto pour soliste, faisant du soliste un véritable virtuose, un concept que des compositeurs ultérieurs tels que Beethoven et Paganini ont développé plus avant.

2. Influence sur Jean-Sébastien Bach

J.S. Bach a été profondément influencé par les concertos de Vivaldi, transcrivant nombre d’entre eux pour clavecin et orgue (par exemple, le Concerto en la mineur de Bach, BWV 593, basé sur le Concerto pour deux violons de Vivaldi, RV 522).

Bach admirait la clarté de la forme, les rythmes énergiques et les contrastes dramatiques de Vivaldi, et il a incorporé ces éléments dans ses propres concertos et œuvres orchestrales.

3. Développement de l’orchestration et de la couleur instrumentale

La musique de Vivaldi fait appel à une grande variété d’instruments, dont le violon, le hautbois, le basson et la flûte, contribuant ainsi au développement de l’orchestre baroque.

Ses techniques novatrices pour les cordes, telles que les gammes rapides et les arpèges, ont influencé les violonistes et les compositeurs ultérieurs.

Il a utilisé des éléments programmatiques (musique descriptive), notamment dans Les Quatre Saisons, ouvrant la voie à des compositeurs ultérieurs tels que Beethoven (Symphonie n° 6 « Pastorale ») et Berlioz (Symphonie fantastique).

4. Influence sur l’opéra et la musique sacrée

Bien que Vivaldi soit surtout connu pour ses œuvres instrumentales, son style opératique a influencé les compositeurs d’opéra italiens ultérieurs comme Haendel et Pergolesi.

Ses œuvres chorales sacrées, telles que le Gloria (RV 589), ont introduit une expression dramatique et des harmonies audacieuses, éléments qui seront développés plus tard dans les compositions chorales de Haydn et de Mozart.

5. Redécouverte et influence sur la musique classique moderne

Après sa mort en 1741, la musique de Vivaldi est tombée dans l’oubli jusqu’au XXe siècle, lorsque des spécialistes ont redécouvert ses œuvres dans les années 1920.

Sa musique est devenue un élément central du renouveau baroque, influençant des compositeurs comme Stravinsky, qui admiraient son dynamisme rythmique et sa clarté.

Aujourd’hui, Les Quatre Saisons est l’une des œuvres les plus jouées de la musique classique, inspirant des adaptations dans le jazz, le rock et les musiques de film.

Conclusion

L’influence d’Antonio Vivaldi s’étend au-delà de son époque, façonnant l’évolution de la musique classique depuis la période baroque jusqu’à l’époque moderne. Ses innovations en matière de concerto, d’orchestration et de narration musicale expressive continuent d’inspirer les musiciens, les compositeurs et les interprètes du monde entier.

Relations

Antonio Vivaldi a entretenu un large éventail de relations avec des compositeurs, des musiciens, des mécènes et des institutions au cours de sa vie. Certaines de ces relations étaient des collaborations directes, tandis que d’autres étaient des liens influents.

1. Compositeurs et musiciens

Jean-Sébastien Bach (1685-1750)

Bien qu’ils ne se soient jamais rencontrés, Bach admirait profondément les concertos de Vivaldi et en a transcrit plusieurs pour l’orgue et le clavecin.

Exemple : Le Concerto pour orgue en la mineur BWV 593 de Bach est une transcription du Concerto pour deux violons RV 522 de Vivaldi.

L’influence de Vivaldi se retrouve dans les Concertos brandebourgeois de Bach, qui utilisent des structures énergiques et une forme de ritournelle similaires.

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Autre compositeur vénitien, Albinoni et Vivaldi ont tous deux écrit des concertos et des opéras, bien qu’Albinoni se soit davantage concentré sur la musique vocale.

Ils partageaient des influences, mais n’étaient pas des collaborateurs directs.

Francesco Gasparini (1661-1727)

Gasparini était compositeur et directeur musical à l’Ospedale della Pietà avant Vivaldi.

Il a probablement aidé Vivaldi à obtenir son poste de professeur de violon à l’Ospedale della Pietà.

Johann Georg Pisendel (1687-1755)

Violoniste et compositeur allemand, Pisendel a étudié avec Vivaldi à Venise et a ramené le style de Vivaldi en Allemagne.

Vivaldi lui a dédié plusieurs sonates et concertos pour violon.

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Compositeur italien plus jeune, Pergolesi a peut-être été influencé par le style opératique de Vivaldi.

Il n’y a pas eu de collaboration directe, mais leurs opéras ont une intensité dramatique similaire.

2. Interprètes et orchestres

Ospedale della Pietà (orphelinat vénitien et école de musique)

Vivaldi était professeur de violon et compositeur en résidence dans cette institution pour jeunes filles abandonnées.

Il a écrit nombre de ses concertos et œuvres sacrées pour l’orchestre des jeunes filles, l’un des meilleurs d’Europe.

Ses élèves et interprètes sont restés pour la plupart anonymes, mais étaient des musiciens très compétents.

Anna Maria della Pietà

Violoniste talentueuse de l’Ospedale della Pietà.

Elle fut l’une des meilleures élèves de Vivaldi, qui écrivit plusieurs concertos pour violon à son intention.

Antonio Montanari (1676-1737)

Violoniste célèbre à Rome qui a interprété certaines œuvres de Vivaldi.

3. Mécènes et soutiens non-musiciens

Le marquis Francesco Maria Marescotti Ruspoli (1672-1731)

Riche noble italien qui a parrainé les opéras de Vivaldi à Rome.

Il lui a apporté un soutien financier et lui a donné l’occasion de se produire.

L’empereur Charles VI (1685-1740)

Empereur du Saint-Empire romain germanique et grand admirateur de la musique de Vivaldi.

Vivaldi lui dédie des concertos et s’installe à Vienne dans l’espoir d’y trouver un emploi.

La mort soudaine de Charles VI en 1740 laissa Vivaldi sans soutien, ce qui contribua à ses difficultés financières.

Duc de Mantoue, Philippe de Hesse-Darmstadt (1671-1736)

Employa Vivaldi comme Maestro di Cappella (directeur musical) de 1718 à 1720.

Commande d’opéras et d’œuvres instrumentales.

Cardinal Pietro Ottoboni (1667-1740)

Grand mécène des compositeurs italiens, dont Vivaldi, à Rome.

Il soutenait à la fois la musique sacrée et la musique profane.

4. Rivalités et conflits

Benedetto Marcello (1686-1739)

Compositeur et critique vénitien qui s’est moqué des opéras de Vivaldi dans son livre satirique Il teatro alla moda (1720).

Il accusait Vivaldi de commercialiser la musique et de privilégier la virtuosité tape-à-l’œil au détriment de la profondeur.

Rivalités à l’opéra

Vivaldi a eu des conflits avec les compositeurs d’opéra de Venise et de Rome, en particulier ceux qui contrôlaient les théâtres et voulaient limiter son influence.

Ses opéras ont parfois été interdits en raison de différends politiques ou artistiques.

Conclusion

Les relations d’Antonio Vivaldi ont été essentielles à sa carrière. Il a été le mentor de musiciens, a collaboré avec de nobles mécènes et a influencé des compositeurs comme Bach. Cependant, il a également dû faire face à des rivalités et à des difficultés financières, en particulier dans les dernières années de sa vie. Son héritage, cependant, perdure grâce à l’impact qu’il a laissé sur la musique baroque et sur les générations futures de compositeurs.

Compositeurs similaires

La musique d’Antonio Vivaldi se caractérise par des rythmes énergiques, une écriture instrumentale virtuose et des contrastes dramatiques. De nombreux compositeurs des périodes baroque et classique partagent des similitudes avec son style. En voici quelques-unes parmi les plus notables :

1. Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Baroque allemand

Similitudes :

Profondément influencé par la structure des concertos et la forme des ritournelles de Vivaldi.

Il a transcrit plusieurs concertos de Vivaldi pour le clavecin et l’orgue.

Tous deux ont utilisé des harmonies audacieuses et des rythmes énergiques dans leurs œuvres instrumentales.

Différences :

La musique de Bach est plus dense et plus polyphonique, tandis que celle de Vivaldi est plus légère et plus mélodique.

Bach était plus axé sur les fugues et le contrepoint, tandis que Vivaldi mettait l’accent sur l’éclat soliste.

Œuvres similaires :

Vivaldi : Les Quatre Saisons (1725) → Bach : Concertos brandebourgeois (1721)

2. Arcangelo Corelli (1653-1713) – Baroque italien

Similitudes :

Tous deux sont des virtuoses italiens du violon et se spécialisent dans la musique pour cordes.

Ils utilisent des mouvements rapides et énergiques combinés à des sections lentes expressives.

L’influence de Corelli est perceptible dans l’écriture des concertos de Vivaldi.

Différences :

Corelli s’est davantage concentré sur la musique de chambre (sonates et concerti grossi), tandis que Vivaldi a développé des concertos pour solistes.

La musique de Corelli est plus élégante et raffinée, tandis que celle de Vivaldi est plus flamboyante et plus dramatique.

🎵 Œuvres similaires :

Corelli : Concerto Grosso Op. 6 n° 8 → Vivaldi : Concerto pour cordes RV 157

3. Georg Philipp Telemann (1681-1767) – Baroque allemand

Similitudes :

Tous deux ont écrit des centaines de concertos et ont adopté un style vif et mélodique.

Ils ont utilisé des éléments de musique folklorique dans leurs compositions.

Les suites orchestrales et les concertos pour violon de Telemann ressemblent à ceux de Vivaldi par leur légèreté et leur dynamisme rythmique.

Différences :

Telemann a davantage expérimenté les styles français et allemand, tandis que Vivaldi est resté typiquement italien.

Les concertos pour violon de Vivaldi sont plus exigeants sur le plan technique que ceux de Telemann.

🎵 Œuvres similaires :

Telemann : Concerto pour violon en sol majeur → Vivaldi : Concerto pour violon en la mineur RV 356

4. Georg Friedrich Haendel (1685-1759) – Baroque allemand/britannique

Similitudes :

Tous deux ont composé des opéras, des oratorios et de la musique instrumentale avec un flair dramatique.

Ils partagent une influence italienne, en particulier dans leur musique vocale.

Les Concerti Grossi opus 3 et opus 6 de Haendel présentent des qualités rythmiques et mélodiques similaires à celles de Vivaldi.

Différences :

La musique de Haendel est plus grandiose et théâtrale, tandis que celle de Vivaldi est plus intime et virtuose.

Vivaldi s’est davantage concentré sur les concertos instrumentaux, alors que Haendel était un maître de la musique chorale et vocale.

🎵 Œuvres similaires :

Vivaldi : Gloria RV 589 → Haendel : Le Messie (1741)

5. Francesco Geminiani (1687-1762) – Baroque italien

Similitudes :

Violoniste-compositeur comme Vivaldi.

Il utilise des mouvements lents expressifs et des sections rapides virtuoses.

Il a été l’élève d’Arcangelo Corelli, ce qui signifie qu’il partageait le style baroque italien de Vivaldi.

Différences :

Geminiani s’est davantage consacré à la musique de chambre qu’aux œuvres orchestrales.

Son style est plus sérieux et raffiné, comparé à l’audace et à la couleur de Vivaldi.

Œuvres similaires :

Geminiani : Concerto Grosso en ré mineur → Vivaldi : Concerto Grosso en sol mineur RV 578.

6. Pietro Locatelli (1695-1764) – Baroque/classique italien

Similitudes :

Virtuose du violon qui a développé les techniques violonistiques éclatantes de Vivaldi.

Ses concertos pour violon ont un style dramatique et énergique semblable à celui de Vivaldi.

Différences :

La musique de Locatelli est plus techniquement extrême, poussant le violon à ses limites.

Son style préfigure les périodes classique et romantique.

Œuvres similaires :

Locatelli : Concerto pour violon opus 3 n° 12 → Vivaldi : Concerto pour violon en ré majeur RV 208.

7. Domenico Scarlatti (1685-1757) – Baroque italien/espagnol

Similitudes :

Tous deux sont des compositeurs italiens qui ont repoussé les limites de la musique baroque.

Ils ont utilisé des harmonies audacieuses et une énergie rythmique.

Les sonates pour clavier de Scarlatti partagent un dynamisme et une expressivité similaires à ceux des concertos pour violon de Vivaldi.

Différences :

Scarlatti s’est concentré sur la musique pour clavier, tandis que Vivaldi s’est spécialisé dans la musique pour orchestre et pour cordes.

Scarlatti a incorporé des éléments espagnols, ce que Vivaldi n’a pas fait.

🎵 Œuvres similaires :

Scarlatti : Sonate en ré mineur K.141 → Vivaldi : Concerto pour cordes en sol majeur RV 151

Conclusion

Le style de Vivaldi est le plus proche de Corelli (influence du violon), de Bach (forme du concerto) et de Haendel (drame lyrique). D’autres compositeurs comme Telemann, Geminiani et Locatelli partagent son approche virtuose et expressive. Son influence s’est étendue aux périodes ultérieures, inspirant les compositeurs classiques et romantiques par son énergie rythmique et sa brillance orchestrale.

Oeuvres de clavecin solo notables

Antonio Vivaldi est principalement connu pour ses concertos pour violon et ses œuvres orchestrales, mais il a également composé de la musique pour clavier, dont certaines œuvres pour clavecin. Bien que ses compositions pour clavecin ne soient pas aussi nombreuses ou célèbres que celles de Bach ou de Scarlatti, voici quelques pièces notables :

Principales œuvres pour clavecin d’Antonio Vivaldi

Sonate en ré mineur, RV 36

Une œuvre qui met en valeur des lignes mélodiques expressives et une ornementation complexe.

Son style est similaire à celui des sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti.

Sonate en sol mineur, RV 34

Cette sonate a un caractère dansant et des rythmes entraînants.

Elle est généralement jouée au clavecin ou à l’orgue.

Sonate en do majeur, RV 43

Pièce brillante et enjouée avec des passages rapides.

On y retrouve l’inventivité mélodique caractéristique de Vivaldi.

Variations sur « La Follia », RV 63 (à l’origine pour violon et basse continue)

Une célèbre série de variations basées sur le thème de « La Follia », souvent adaptées pour le clavecin.

Elle comporte des passages éblouissants et des embellissements virtuoses.

Concerto en ré majeur, RV 781 (Transcription du Concerto pour violon)

Concerto pour violon à l’origine, mais arrangé pour clavecin seul.

Une œuvre vive et énergique avec des passages rapides.

Concerto en sol mineur, RV 107 (à l’origine pour ensemble de chambre, souvent interprété au clavecin)

Écrit pour flûte, hautbois, violon, basson et basse continue, mais parfois adapté pour clavecin seul.

Comprend des mouvements lents expressifs et des allegros enflammés.

Transcriptions au clavier de concertos pour violon

Certains concertos pour violon de Vivaldi ont ensuite été transcrits pour le clavecin, de la même manière que Bach a transcrit les œuvres de Vivaldi pour l’orgue et le clavecin.

Vivaldi et le clavecin

Contrairement à Bach et Scarlatti, Vivaldi ne s’est pas attaché à composer des œuvres spécifiques au clavecin.

Sa musique pour clavier était souvent utilisée comme accompagnement de continuo de chambre plutôt que comme répertoire solo.

Bon nombre de ses concertos pour violon et de ses œuvres de chambre ont été adaptés pour être joués au clavecin seul.

Oeuvres remarquables pour piano solo

Antonio Vivaldi n’a pas composé de musique spécifiquement pour le piano, car l’instrument n’existait pas sous sa forme moderne à l’époque où il vivait. Il a plutôt écrit pour le clavecin (cembalo) et l’orgue, qui étaient des instruments à clavier courants à l’époque baroque. Cependant, certaines de ses œuvres ont été transcrites ou adaptées pour piano solo par des musiciens postérieurs.

1. Transcriptions au clavier des œuvres de Vivaldi

Bien que Vivaldi lui-même n’ait pas écrit pour le piano, plusieurs de ses œuvres ont été arrangées pour un clavier solo, notamment :

« Les quatre saisons (Le quattro stagioni, op. 8) – Transcriptions pour piano

Les célèbres concertos pour violon ont été arrangés pour piano solo par divers pianistes, qui en ont fait ressortir l’élan mélodique et rythmique.

Exemple : Transcriptions de J.S. Bach, Ferruccio Busoni et Alexandre Tharaud.

Concertos pour clavecin et orgue (arrangés pour piano)

Certains concertos de Vivaldi pour cordes ou clavecin ont été arrangés pour un clavier solo.

Exemple : Le Concerto en ré majeur RV 93 (à l’origine pour luth) est souvent joué au piano.

Sonates pour violon et basse continue (arrangées pour piano solo)

Les sonates pour violon de Vivaldi contiennent des éléments lyriques et virtuoses qui ont été adaptés pour le piano.

Exemple : La Sonate en sol mineur RV 27 est souvent jouée dans des versions pour piano solo.

2. Transcriptions par Bach d’œuvres de Vivaldi pour le clavier

Jean-Sébastien Bach, qui admirait Vivaldi, a transcrit plusieurs de ses concertos pour orgue solo et clavecin, qui sont aujourd’hui couramment joués au piano :

Concerto en ré mineur, BWV 596 (d’après le Concerto pour quatre violons de Vivaldi, RV 565)

Concerto en la mineur, BWV 593 (d’après le Concerto pour deux violons, RV 522)

Concerto en do majeur, BWV 594 (d’après le Concerto pour violon, RV 208)

Ces transcriptions conservent le caractère énergique de Vivaldi tout en l’adaptant au clavier.

3. Arrangements modernes pour piano de la musique de Vivaldi

De nombreux pianistes et compositeurs des XXe et XXIe siècles ont arrangé les œuvres de Vivaldi pour le piano.

Ferruccio Busoni, Rachmaninoff et d’autres pianistes de l’époque romantique ont parfois adapté les thèmes de Vivaldi dans leurs compositions.

Conclusion

Bien que Vivaldi n’ait pas composé pour le piano, ses œuvres ont été largement transcrites pour cet instrument, en particulier Les Quatre Saisons et les transcriptions pour clavier de Bach. Si vous recherchez des pièces remarquables pour piano solo basées sur Vivaldi, vous pouvez explorer les arrangements de Bach, Busoni et d’autres pianistes qui ont adapté sa musique à l’interprétation moderne au piano.

Les Quatre Saisons

Les Quatre Saisons (Le quattro stagioni) est un ensemble de quatre concertos pour violon composé par Antonio Vivaldi en 1723. Il s’agit de l’un des plus célèbres morceaux de musique baroque et d’un excellent exemple de musique à programme, ce qui signifie qu’elle dépeint musicalement des scènes ou des événements.

Aperçu des Quatre Saisons

Le compositeur : Antonio Vivaldi

Année de composition : vers 1723

Publication : 1725 dans Il cimento dell’armonia e dell’inventione (Le concours de l’harmonie et de l’invention), op. 8

Forme : Série de quatre concertos pour violon

Instrumentation : violon solo, orchestre à cordes, orchestre de chambre : Violon solo, orchestre à cordes et basse continue

Chaque concerto représente une saison de l’année : Le printemps, l’été, l’automne et l’hiver. Vivaldi a également écrit des sonnets (poèmes) pour accompagner chaque saison, décrivant l’imagerie que la musique dépeint.

Détails de chaque concerto

1. Printemps (La Primavera) en mi majeur, RV 269

Humeur : joyeuse et lumineuse

Mouvements :

Allegro – Chants d’oiseaux, brises légères et ruisseau qui coule.

Largo e pianissimo sempre – Un berger qui dort pendant que son chien aboie.

Allegro – Une danse rustique animée.

Caractéristiques musicales : Les trilles et les notes aiguës imitent le chant des oiseaux ; les passages rapides du violon évoquent le bouillonnement d’un ruisseau.

2. L’été (L’Estate) en sol mineur, RV 315

Humeur : dramatique et intense, décrivant la chaleur et les orages de l’été.

Mouvements :

Allegro non molto – La chaleur accablante ; paysans fatigués.

Adagio e piano – Presto e forte – Douces brises, suivies d’un violent orage.

Presto – Un violent orage d’été.

Caractéristiques musicales : Notes lentes et lourdes pour la chaleur ; passages rapides et soudains pour l’orage.

3. Automne (L’Autunno) en fa majeur, RV 293

Humeur : festive et pastorale.

Mouvements :

Allegro – Les paysans célèbrent la récolte en dansant et en buvant.

Adagio molto – Sommeil paisible après les festivités.

Allegro – Une chasse avec des cors, des chiens qui aboient et des chevaux qui galopent.

Caractéristiques musicales : Rythmes joyeux et dansants ; appels de chasse dans le dernier mouvement.

4. Hiver (L’Inverno) en fa mineur, RV 297

Humeur : froide, frissonnante et mélancolique.

Mouvements :

Allegro non molto – Geler, frissonner dans le froid glacial.

Largo – Assis près d’une cheminée chaude tandis que la pluie ruisselle à l’extérieur.

Allegro – Marche sur la glace, glissade et vent glacial.

Caractéristiques musicales : Les gammes rapides imitent le claquement des dents ; les lignes douces en legato décrivent la chaleur.

Pourquoi les Quatre Saisons sont-elles importantes ?

Utilisation novatrice de la musique de programme – Vivaldi peint des images vivantes de la nature et des expériences humaines à l’aide de la musique.

Écriture virtuose pour le violon – Exige du soliste une grande habileté technique.

Influence sur la musique ultérieure – Elle a inspiré des compositeurs comme Beethoven, qui a écrit sa propre Symphonie pastorale, inspirée par la nature.

Popularité durable : il reste l’une des œuvres classiques les plus jouées et les plus reconnues aujourd’hui.

Concertos pour violon notables

Antonio Vivaldi a composé plus de 230 concertos pour violon, dont beaucoup témoignent de son style d’écriture virtuose et de son utilisation novatrice de l’orchestration. Si Les Quatre Saisons est sa série la plus célèbre, il a écrit de nombreux autres concertos pour violon remarquables. En voici quelques-uns parmi les plus remarquables :

1. Les Quatre Saisons (Le Quattro Stagioni), opus 8, nos 1-4 (RV 269, 315, 293, 297)

Pourquoi c’est important : L’un des premiers exemples de musique à programme (musique qui raconte une histoire). Chaque concerto dépeint une saison différente.

Caractéristiques notables : Chants d’oiseaux, orages, danses paysannes, scènes de chasse et froid glacial.

2. Concerto pour violon en la mineur, opus 3, no 6 (RV 356)

Fait partie de : L’estro armonico (L’inspiration harmonique), op. 3

Pourquoi c’est important : L’un des concertos pour violon les plus joués de Vivaldi, souvent étudié par les étudiants en violon.

Caractéristiques remarquables :

Contrastes dramatiques entre les sections solistes et orchestrales.

Premier mouvement fougueux et deuxième mouvement lyrique.

Fait partie du répertoire Suzuki pour violon.

3. Concerto pour violon en sol mineur, opus 8, no 2, « Été » (RV 315)

Fait partie de : Les Quatre Saisons

Pourquoi c’est important : Connu pour sa description intense des orages d’été et de la chaleur accablante.

Caractéristiques remarquables :

Le troisième mouvement (Presto) est célèbre pour ses passages rapides et orageux.

Les courses rapides et les dynamiques dramatiques donnent l’impression d’un orage.

4. Concerto pour violon en mi majeur, opus 3, no 12 (RV 265)

Partie de : L’estro armonico

Pourquoi c’est important : Un concerto vif et énergique qui témoigne du talent de Vivaldi pour l’invention mélodique.

Caractéristiques remarquables :

Premier mouvement joyeux avec des passages rapides.

Le deuxième mouvement est expressif et semblable à une chanson.

5. Concerto pour violon en ré majeur, « Il Grosso Mogul » (RV 208)

Pourquoi il est important : L’un des concertos les plus virtuoses de Vivaldi, peut-être inspiré par des thèmes indiens (bien que cela soit discuté).

Caractéristiques remarquables :

Passages solistes extrêmement difficiles, y compris des arpèges et des courses rapides.

Le premier mouvement comporte une longue cadence, inhabituelle chez Vivaldi.

6. Concerto pour violon en do majeur, RV 190

Pourquoi c’est important : Un concerto éblouissant et énergique, avec des gammes rapides et un rythme intense.

Caractéristiques remarquables :

Caractère vif et brillant.

Exige une grande habileté technique de la part du soliste.

7. Concerto pour violon en ré mineur, opus 4, no 8, « La Pazzia » (RV 249)

Fait partie de : La Stravaganza (L’Extravagance), opus 4

Pourquoi c’est important : Une pièce inhabituelle et dramatique qui met en valeur des humeurs changeantes.

Caractéristiques remarquables :

Rythmes étranges et imprévisibles.

Contrastes dynamiques intenses.

8. Concerto pour violon en si mineur, opus 9, no 12 (RV 390)

Fait partie de : La Cetra (La Lyre), opus 9

Pourquoi c’est important : Un concerto profondément expressif aux riches harmonies.

Caractéristiques remarquables :

Mouvement lent obsédant.

Finale rapide et exigeant.

9. Concerto pour violon en fa mineur, opus 8, no 4, « Hiver » (RV 297)

Fait partie de : Les Quatre Saisons

Pourquoi il est important : L’un des concertos les plus dramatiques, décrivant de façon saisissante le froid, le vent et la glace.

Caractéristiques remarquables :

Le premier mouvement imite le frisson dans le froid.

Le deuxième mouvement dépeint la chaleur du feu.

Le finale représente le glissement et la lutte contre les vents glacés.

Conclusion

Vivaldi a révolutionné le concerto pour violon en utilisant des dynamiques contrastées, des passages virtuoses et une narration programmatique. Son influence s’est étendue à des compositeurs comme Bach, qui a transcrit certains de ses concertos pour le clavier.

L’estro armonico Op.3 & La Stravaganza Op.4

Antonio Vivaldi a composé plusieurs recueils influents de concertos pour violon, dont L’estro armonico (op. 3) et La Stravaganza (op. 4) se distinguent comme deux des plus importants. Ces deux recueils illustrent son approche novatrice de l’écriture pour violon et de l’orchestration, influençant des compositeurs comme Jean-Sébastien Bach et façonnant la forme du concerto baroque.

L’estro armonico (L’inspiration harmonique), opus 3

Composé : 1711

Publié : Amsterdam

Nombre de concertos : 12

Instrumentation : La plupart des concertos sont pour violon seul, deux violons ou quatre violons : Principalement pour violon solo, deux violons ou quatre violons, avec orchestre à cordes et basse continue.

Importance : Premier ensemble de concertos publié par Vivaldi et l’un des plus influents de la musique baroque.

Caractéristiques notables :

Techniques révolutionnaires pour le violon : Passages rapides, doubles arrêts et harmonies audacieuses.

Variété de l’instrumentation : Certains concertos mettent en scène un violon solo, tandis que d’autres font appel à plusieurs solistes (style concerti grossi).

Influence sur J.S. Bach : Bach a transcrit plusieurs concertos pour clavecin et orgue, notamment le concerto n° 8 en la mineur (BWV 593) et le concerto n° 10 en si mineur (BWV 1065).

Concertos célèbres :

Concerto n° 6 en la mineur (RV 356)

L’une des œuvres les plus connues de Vivaldi.

Utilisé dans le répertoire Suzuki pour violon.

Il comporte des passages rapides au violon et des contrastes dramatiques.

Concerto no 8 en la mineur (RV 522) (pour deux violons)

Bach l’a transcrit pour orgue (BWV 593).

Magnifique interaction entre deux violons solistes.

Concerto n° 10 en si mineur (RV 580) (pour quatre violons)

Également transcrit par Bach pour quatre clavecins (BWV 1065).

Contrepoint complexe et étagé entre les quatre solistes.

La Stravaganza (L’Extravagance), op. 4

Composé : vers 1714

Publication : 1716 à Amsterdam

Nombre de concertos : 12

Instrumentation : violon solo, orchestre à cordes, orchestre de chambre : Violon solo, orchestre à cordes et basse continue

Importance : Ce recueil présente une écriture plus expérimentale et plus virtuose que L’estro armonico.

Caractéristiques notables :

Plus de liberté dans la forme et la structure : Changements brusques de tempo, harmonies inattendues et contrastes dramatiques.

Parties solistes virtuoses : Comprend des passages difficiles, des arpèges et des croisements rapides de cordes.

Mouvements lents expressifs : Certains mouvements ont un caractère profondément émotionnel, presque opératique.

Concertos célèbres :

Concerto no 1 en si bémol majeur (RV 383a)

Un concerto lumineux et joyeux, au rythme énergique.

Concerto n° 2 en mi mineur (RV 279)

Connu pour son ouverture dramatique et son mouvement lent expressif.

Concerto no 8 en ré mineur (RV 249) « La Pazzia » (La folie)

Il se caractérise par des rythmes imprévisibles et des changements dynamiques soudains, créant un sentiment de « folie » (d’où son surnom).

L’héritage de ces recueils

Influence sur J.S. Bach – Il a transcrit plusieurs concertos de l’opus 3, prouvant ainsi leur importance durable.

Développement de la forme du concerto pour violon – Ces œuvres ont contribué à définir la structure des mouvements rapide-lent-rapide utilisée dans les concertos ultérieurs.

Élargit les techniques virtuoses du violon – La Stravaganza, en particulier, repousse les limites techniques du violon solo.

Oeuvres remarquables

1. Musique sacrée (œuvres chorales et vocales)

Vivaldi a également été un compositeur prolifique de musique d’église, en particulier lorsqu’il travaillait à l’Ospedale della Pietà de Venise.

Gloria en ré majeur, RV 589

Pourquoi c’est important : L’une des œuvres chorales sacrées les plus célèbres de Vivaldi.

Caractéristiques :

Ouverture vive et joyeuse (Gloria in excelsis Deo).

Magnifique aria « Domine Deus » pour soprano.

Une écriture chorale puissante et enlevée.

Dixit Dominus, RV 594 & RV 595

Pourquoi c’est important : Une mise en scène dramatique à grande échelle du Psaume 110.

Caractéristiques :

Riche orchestration et lignes vocales virtuoses.

Alternance de sections chorales grandioses et de solos expressifs.

Magnificat, RV 610

Pourquoi c’est important : Une mise en scène grandiose et majestueuse du texte du Magnificat.

Caractéristiques :

Harmonies expressives et contrastes audacieux.

Écrite pour chœur, orchestre et solistes.

2. Opéras

Bien qu’il soit surtout connu pour sa musique instrumentale, Vivaldi a écrit plus de 50 opéras, dont beaucoup ont connu un grand succès à son époque.

Orlando furioso, RV 728 (1727)

Pourquoi c’est important : L’un de ses meilleurs opéras, basé sur le poème épique de Ludovico Ariosto.

Caractéristiques :

Arias puissantes et récitatifs dramatiques.

Inclut « Sol da te, mio dolce amore », un célèbre air de soprano.

Farnace, RV 711 (1727)

Pourquoi c’est important : L’un des opéras de Vivaldi les plus joués.

Caractéristiques :

Des arias d’une grande intensité émotionnelle.

Une intrigue dramatique sur les luttes du roi Pharnace II de Pontus.

Griselda, RV 718 (1735)

Pourquoi c’est important : créé au prestigieux Teatro San Samuele de Venise.

Caractéristiques :

Des arias avec des passages coloratura complexes.

Mélange de moments dramatiques et lyriques.

3. Autres concertos

Outre les concertos pour violon, Vivaldi a composé pour de nombreux autres instruments.

Concerto pour cordes en sol majeur, RV 151, « Alla Rustica »

Pourquoi c’est important : Une pièce orchestrale brève mais énergique.

Caractéristiques :

Rythmes de danse entraînants.

Souvent utilisée dans les bandes originales de films modernes.

Concerto pour deux violoncelles en sol mineur, RV 531

Pourquoi c’est important : L’un des plus grands concertos baroques pour violoncelle.

Caractéristiques :

Interaction intense entre les deux violoncelles solistes.

Premier mouvement sombre et dramatique.

Concerto pour flûte en ré majeur, RV 428, « Il Gardellino » (Le Chardonneret)

Pourquoi c’est important : Un magnifique concerto pour flûte inspiré par le chant des oiseaux.

Caractéristiques :

Imite le son d’un chardonneret grâce à des passages rapides et légers à la flûte.

Concerto pour luth en ré majeur, RV 93

Pourquoi c’est important : Un rare concerto pour luth.

Caractéristiques :

Mélodies douces et élégantes.

Souvent interprété aujourd’hui à la guitare.

4. Musique de chambre

Bien que Vivaldi soit surtout connu pour sa musique orchestrale, il a également composé des pièces de musique de chambre.

Sonate en trio en ré mineur, RV 63, « La Follia »

Pourquoi c’est important : L’une des plus célèbres variations sur le thème de « La Follia ».

Caractéristiques :

Lignes rapides et virtuoses au violon.

Série de variations de plus en plus complexes.

Six sonates pour violoncelle et basse continue, RV 40-45

Pourquoi c’est important : Œuvres importantes du répertoire baroque pour violoncelle.

Caractéristiques :

Mouvements lents riches et lyriques.

Défis techniques pour les violoncellistes.

5. Œuvres perdues et redécouvertes

De nombreuses œuvres de Vivaldi ont été perdues après sa mort, mais certaines ont été redécouvertes au XXe siècle.

Motezuma, RV 723 (1733)

Pourquoi c’est important : Un opéra perdu, partiellement redécouvert en 2002.

Caractéristiques :

Drame historique sur l’empereur aztèque Montezuma.

Une partie de la musique manquante a été reconstituée dans le style de Vivaldi.

Il Teuzzone, RV 736

Pourquoi c’est important : L’un des premiers opéras de Vivaldi, redécouvert et repris dans des représentations modernes.

Conclusion

Vivaldi ne s’est pas contenté des Quatre Saisons ! Sa musique sacrée, ses opéras, ses œuvres de chambre et ses concertos pour divers instruments témoignent de sa créativité et de son brio.

Activités en dehors de la composition

Antonio Vivaldi n’était pas seulement un compositeur prolifique, mais aussi un violoniste actif, un professeur, un chef d’orchestre et un prêtre. Voici ses principales activités en dehors de la composition :

1. Violoniste virtuose 🎻

Vivaldi était l’un des plus grands violonistes de son temps, interprétant souvent ses propres concertos.

Son talent était si extraordinaire qu’il était connu pour ses passages rapides, ses doubles arrêts et son phrasé expressif.

Il a voyagé à travers l’Europe, impressionnant le public par son jeu.

🔹 Fait marquant : En 1713, un contemporain écrivit que ses doigts bougeaient si vite qu’il était « impossible » de les suivre !

2. Prêtre catholique ( » Il Prete Rosso ») ⛪

Ordonné prêtre en 1703, Vivaldi était connu sous le nom de « Il Prete Rosso » (le prêtre roux) en raison de ses cheveux roux.

Cependant, il a cessé de dire la messe au début de sa carrière, peut-être en raison de problèmes de santé (asthme) ou d’une préférence pour la musique plutôt que pour les devoirs religieux.

Fait amusant : bien qu’il ait rarement exercé des fonctions sacerdotales, il a conservé son titre de prêtre tout au long de sa vie.

3. Professeur et directeur musical à l’Ospedale della Pietà 🎼

En 1703, Vivaldi devient maestro di violino (maître de violon) à l’Ospedale della Pietà, un orphelinat pour jeunes filles à Venise.

Il y forme de jeunes musiciennes et compose un grand nombre de ses concertos pour elles.

En 1716, il est promu maestro de’ concerti (directeur musical).

Fait notable : les jeunes filles de l’Ospedale sont devenues si talentueuses sous la direction de Vivaldi que des aristocrates européens se sont rendus à Venise pour les entendre jouer !

4. Impresario et chef d’orchestre d’opéra 🎭

Vivaldi était très impliqué dans la production d’opéras en tant que metteur en scène, chef d’orchestre et promoteur.

Il travaillait au Teatro Sant’Angelo de Venise, où il a mis en scène plusieurs de ses propres opéras.

Il a également contribué à la révision et à l’adaptation d’œuvres d’autres compositeurs pour de nouvelles productions.

🔹 Côté affaires : Il était connu pour son esprit d’entreprise, allant jusqu’à financer lui-même certaines productions d’opéra.

5. Voyageur et ambassadeur culturel 🌍 Vivaldi a beaucoup voyagé à travers le monde.

Vivaldi a beaucoup voyagé à travers l’Italie, l’Autriche, la France et les Pays-Bas pour diriger et promouvoir sa musique.

Il a travaillé à Mantoue (1718-1720) comme compositeur de la cour du prince Philippe de Hesse-Darmstadt.

Plus tard, il s’installe à Vienne pour obtenir le patronage royal de l’empereur Charles VI.

🔹 Tournant malheureux : Charles VI meurt peu après l’arrivée de Vivaldi à Vienne (1740), le laissant sans soutien financier.

Dernières réflexions

Au-delà de la composition, Vivaldi était un professeur, un virtuose, un chef d’orchestre et un producteur d’opéra qui a façonné le monde musical de son époque. Son travail à l’Ospedale della Pietà et dans les maisons d’opéra vénitiennes a eu un impact durable sur la musique baroque.

Episodes et anecdotes

Antonio Vivaldi a mené une vie mouvementée, pleine d’histoires et de bizarreries fascinantes. Voici quelques épisodes et anecdotes intéressants à son sujet !

1. Le « prêtre rouge » qui ne disait plus la messe 🔴⛪⛪

Vivaldi a été ordonné prêtre catholique en 1703 et était connu sous le nom de Il Prete Rosso (le prêtre roux) en raison de sa chevelure d’un roux ardent.

Cependant, il cessa très tôt de célébrer la messe, prétextant qu’il souffrait d’asthme qui l’empêchait de parler fort.

Certains supposent qu’il préférait tout simplement composer et jouer de la musique plutôt que de s’acquitter de ses devoirs religieux.

Fait amusant : bien qu’il n’ait pas servi activement en tant que prêtre, il a continué à porter sa robe cléricale pendant la majeure partie de sa vie.

2. Il composait de la musique à la vitesse de l’éclair ⚡✍️

Vivaldi était célèbre pour sa rapidité de composition.

Selon un récit, il pouvait écrire un concerto entier en quelques heures !

Un contemporain a dit un jour : « Vivaldi pouvait écrire plus de musique qu’un copiste ne pouvait en copier ! »

🔹 La preuve ? Son immense production comprend plus de 500 concertos, 50 opéras et de nombreuses œuvres sacrées.

3. J.S. Bach était un grand fan 🎼

Jean-Sébastien Bach admirait tellement Vivaldi qu’il a transcrit plusieurs de ses concertos pour le clavier.

Le Concerto pour quatre clavecins (BWV 1065) de Bach est en fait une transcription du Concerto pour quatre violons (RV 580) de L’estro armonico de Vivaldi !

Cela montre à quel point Vivaldi a influencé les compositeurs ultérieurs.

🔹 Fait amusant : sans les transcriptions de Bach, certaines œuvres de Vivaldi auraient pu être oubliées !

4. L’orchestre de jeunes filles qui a choqué l’Europe 🎻👩

En tant que professeur de musique à l’Ospedale della Pietà, un orphelinat pour filles à Venise, Vivaldi a formé un orchestre de jeunes musiciennes.

Ces jeunes filles sont devenues si habiles que des nobles et des rois de toute l’Europe sont venus les écouter jouer.

Contrairement à la plupart des orchestres de l’époque, il était entièrement composé de femmes, ce qui était rare au XVIIIe siècle !

🔹 Des représentations secrètes : Les filles se produisaient derrière un écran métallique pour que le public puisse les entendre mais pas les voir !

5. Il a prétendu un jour qu’il pouvait écrire un opéra plus vite qu’il ne pouvait être copié 🏃🎭🎭

Dans les années 1720, alors qu’il était compositeur d’opéra et imprésario, Vivaldi se vantait de pouvoir composer un opéra plus vite qu’un scribe ne pouvait le copier.

Il écrivait souvent la musique à la volée, en l’adaptant aux voix des chanteurs et aux besoins du théâtre.

Son opéra Orlando furioso (1727) a connu plusieurs versions, dont certaines ont été produites à la hâte !

Verdict ? Il a peut-être exagéré, mais sa production démentielle suggère qu’il y a une part de vérité dans cette affirmation.

6. Il est mort dans la pauvreté malgré sa célébrité 💰➡️💸

Dans la force de l’âge, Vivaldi était l’un des compositeurs les plus célèbres d’Europe et gagnait bien sa vie.

Cependant, à la fin des années 1730, les tendances de l’opéra ont changé et il a connu des difficultés financières.

Il s’installe à Vienne en 1740, dans l’espoir de travailler pour l’empereur Charles VI, mais l’empereur meurt peu après l’arrivée de Vivaldi, le laissant sans mécène.

Il mourut pauvre et oublié en 1741, enterré dans une tombe anonyme.

🔹 Ironie du sort : aujourd’hui, Vivaldi est l’un des compositeurs baroques les plus joués !

7. Ses œuvres ont été « perdues » pendant 200 ans et redécouvertes au XXe siècle 📜

Après sa mort, la musique de Vivaldi a été largement oubliée jusqu’au début des années 1900.

Ses compositions ont été redécouvertes dans des monastères, des bibliothèques et des archives en Italie et en Allemagne.

La plus grande découverte a eu lieu en 1926, lorsqu’une grande collection de ses manuscrits a été mise au jour dans un monastère du Piémont, en Italie.

🔹 Grâce à cette redécouverte, la musique de Vivaldi est aujourd’hui célébrée dans le monde entier ! 🎶

Conclusion

Vivaldi était un compositeur, un violoniste et un professeur extraordinaire, à la vie fascinante et pleine de surprises. De ses talents de compositeur rapide à son orchestre caché composé uniquement de femmes, son histoire est aussi captivante que sa musique.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

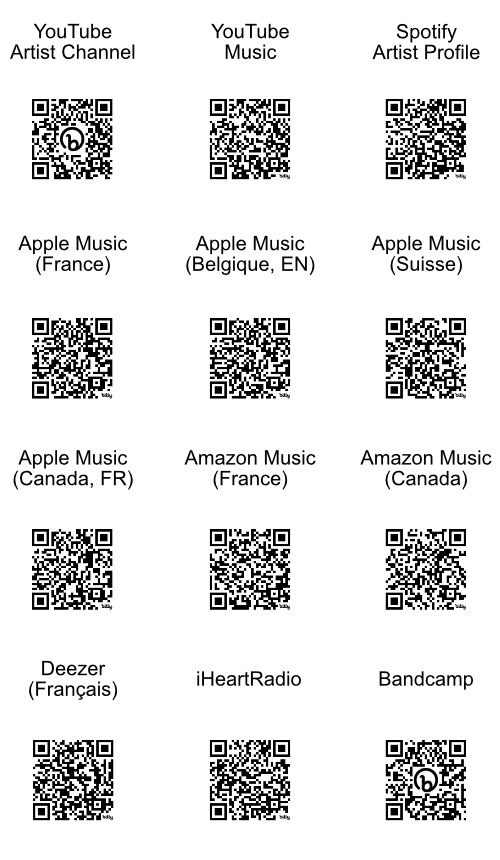

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify