Aperçu

Maurice Emmanuel (1862-1938) était un compositeur et musicologue français, connu pour son intérêt pour la musique ancienne et les modes musicaux exotiques. Professeur d’histoire de la musique au Conservatoire de Paris, il a influencé plusieurs compositeurs, dont Olivier Messiaen.

Son style musical, bien que peu connu du grand public, était novateur pour son époque. Il s’est inspiré des modes antiques grecs, du folklore bourguignon et de l’Orient pour développer un langage harmonique original. Parmi ses œuvres marquantes, on trouve les Sonatines pour piano, la Suite sur des airs populaires de Bourgogne, et des oratorios tels que Prométhée enchaîné.

En tant que musicologue, Emmanuel a écrit des études sur la musique grecque ancienne, contribuant à une meilleure compréhension des liens entre la musique antique et moderne. Son travail théorique a influencé des générations de musiciens intéressés par l’exploration de nouvelles sonorités et structures musicales.

Son œuvre reste relativement méconnue mais mérite d’être redécouverte pour son audace harmonique et son érudition.

Histoire

Maurice Emmanuel naît en 1862 à Bar-sur-Aube, dans une France encore marquée par les grandes traditions musicales du XIXe siècle. Dès son plus jeune âge, il montre une curiosité insatiable pour la musique et l’histoire. Son talent le mène au Conservatoire de Paris, où il étudie avec Léo Delibes. Mais très vite, ses idées musicales sortent du cadre classique enseigné à l’époque : il s’intéresse aux modes anciens, à la musique grecque antique et aux musiques populaires régionales, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Son audace lui vaut même d’être recalé au Prix de Rome.

Plutôt que de se conformer, Emmanuel suit son propre chemin. Il voyage, il étudie les civilisations anciennes, notamment la musique grecque antique, qui le fascine. Il devient l’un des premiers musicologues à analyser ces systèmes sonores oubliés et à essayer de les réintroduire dans la musique moderne. Ses recherches le mènent à écrire plusieurs ouvrages de référence sur le sujet.

Parallèlement, il compose. Sa musique, inspirée à la fois des chants populaires de sa Bourgogne natale et des modes antiques, est inclassable pour ses contemporains. Il crée des sonatines pour piano, des œuvres chorales et orchestrales, et même un opéra, Salamine, qui ne rencontrera malheureusement pas le succès escompté.

Mais son influence ne se mesure pas uniquement à ses compositions. Devenu professeur d’histoire de la musique au Conservatoire de Paris, il forme toute une génération de musiciens, dont un certain Olivier Messiaen, qui retiendra de lui cette idée que la musique peut puiser son inspiration bien au-delà des formes et harmonies traditionnelles.

Maurice Emmanuel s’éteint en 1938, sans avoir connu une large reconnaissance. Pourtant, son approche novatrice de la musique, son amour pour les traditions oubliées et sa soif d’exploration ont laissé une empreinte discrète mais durable dans l’histoire musicale française. Aujourd’hui encore, ses œuvres, bien que peu jouées, continuent d’intriguer et de fasciner ceux qui s’aventurent à les découvrir.

Chronologie

1862 – Naissance

Maurice Emmanuel naît le 2 mai 1862 à Bar-sur-Aube, en France. Très jeune, il se passionne pour la musique et le folklore de sa région natale.

1880 – Entrée au Conservatoire de Paris

Il intègre le Conservatoire de Paris, où il étudie la composition sous la direction de Léo Delibes. Son approche originale et son intérêt pour les modes antiques le distinguent, mais lui valent aussi des critiques.

1887 – Échec au Prix de Rome

Il tente le Prix de Rome, un concours prestigieux pour les jeunes compositeurs français, mais son style musical jugé trop audacieux l’empêche d’obtenir la récompense.

1895 – Publication de ses recherches sur la musique antique

Fasciné par la musique grecque antique, il publie ses premières études sur le sujet, cherchant à démontrer l’importance des modes anciens dans la composition moderne.

1904 – Nomination comme maître de chapelle

Il devient maître de chapelle à l’église Sainte-Clotilde à Paris, où il succède à César Franck.

1907 – Premier succès musical

Il compose plusieurs œuvres inspirées du folklore et des modes antiques, dont les Sonatines pour piano, qui commencent à lui valoir une reconnaissance dans les cercles musicaux.

1912 – Professeur au Conservatoire de Paris

Il est nommé professeur d’histoire de la musique au Conservatoire de Paris, où il influence de nombreux élèves, dont Olivier Messiaen.

1929 – Publication de son ouvrage sur la musique antique

Il publie Histoire de la langue musicale, un ouvrage majeur dans lequel il approfondit ses théories sur l’évolution des modes musicaux.

1938 – Décès

Maurice Emmanuel meurt le 14 décembre 1938 à Paris, laissant derrière lui une œuvre musicale et musicologique qui, bien que méconnue, aura marqué l’histoire de la musique française.

Caractéristiques de la musique

La musique de Maurice Emmanuel se distingue par plusieurs caractéristiques originales qui en font une œuvre singulière dans le paysage musical français de son époque.

1. L’influence des modes antiques

L’une des particularités les plus marquantes de son style est son utilisation des modes musicaux anciens, notamment les modes grecs antiques. Contrairement aux compositeurs de son époque, qui utilisaient principalement l’harmonie tonale classique, Emmanuel cherchait à réintroduire ces échelles anciennes, donnant à sa musique une couleur inhabituelle et parfois surprenante.

2. Une écriture harmonique audacieuse

Refusant de se conformer aux harmonies traditionnelles, Emmanuel explore des sonorités nouvelles. Il emploie des successions d’accords inhabituelles et des modulations inattendues, ce qui confère à sa musique une richesse harmonique parfois perçue comme déroutante par ses contemporains.

3. Une inspiration folklorique

Issu de Bourgogne, il est profondément attaché aux chants populaires de sa région. Il les intègre dans ses compositions en reprenant leur style mélodique et rythmique, tout en les enrichissant de son langage harmonique personnel. Sa Suite sur des airs populaires de Bourgogne en est un parfait exemple.

4. Une écriture rythmique libre et variée

Marqué par son intérêt pour la danse et la musique ancienne, Emmanuel utilise des rythmes irréguliers et des mesures asymétriques, s’éloignant ainsi du cadre rigide de la musique classique occidentale.

5. Une orchestration raffinée

Bien qu’il ne soit pas connu comme un grand orchestrateur, il développe une écriture claire et précise, privilégiant la clarté des textures instrumentales et une sonorité équilibrée. Son style se rapproche parfois de celui de Debussy ou de Ravel dans son usage subtil des timbres.

6. Une influence sur Olivier Messiaen

Son enseignement au Conservatoire de Paris a marqué certains compositeurs, en particulier Olivier Messiaen, qui a hérité de lui son goût pour les modes non traditionnels et les rythmes complexes.

En résumé, la musique de Maurice Emmanuel est un mélange unique d’érudition et d’audace, à la croisée des influences antiques, folkloriques et modernes. Son langage, trop novateur pour son époque, a contribué à ouvrir de nouvelles voies dans la musique française du XXe siècle.

Relations

Maurice Emmanuel, bien que discret et relativement en marge des grandes figures de son époque, a entretenu des relations marquantes avec plusieurs compositeurs, interprètes et intellectuels. Voici un aperçu de ses liens avec différentes personnalités :

1. Relations avec d’autres compositeurs

Léo Delibes (1836-1891) : Son professeur de composition au Conservatoire de Paris. Cependant, Delibes n’appréciait pas vraiment les idées musicales avancées de son élève, notamment son usage des modes antiques et son intérêt pour des harmonies audacieuses. Cette incompréhension a conduit Emmanuel à être écarté du Prix de Rome, une étape importante pour les jeunes compositeurs français de l’époque.

Claude Debussy (1862-1918) : Bien qu’ils ne soient pas proches, Emmanuel et Debussy partageaient un goût pour l’exploration harmonique. Debussy, lui-même intéressé par les modes et les sonorités exotiques, aurait probablement vu d’un bon œil les recherches d’Emmanuel sur les modes antiques, mais il n’existe pas de trace d’une correspondance directe entre eux.

Albert Roussel (1869-1937) : Un autre compositeur français qui, comme Emmanuel, s’est intéressé aux influences non occidentales et aux structures musicales non conventionnelles. On sait qu’ils se connaissaient, mais leurs styles musicaux et parcours étaient assez distincts.

Olivier Messiaen (1908-1992) : L’un des liens les plus importants d’Emmanuel avec la génération suivante. Messiaen, étudiant au Conservatoire de Paris, a suivi ses cours d’histoire de la musique. Il a été fortement influencé par ses recherches sur les modes anciens et a poursuivi cette exploration en développant ses propres « modes à transposition limitée », qui deviendront une pierre angulaire de son langage musical.

2. Relations avec des interprètes et orchestres

Marguerite Long (1874-1966) : Pianiste renommée, elle a joué certaines œuvres de Maurice Emmanuel et contribué à leur diffusion. Son soutien, bien que modeste, a permis à sa musique pour piano d’être entendue par un plus large public.

Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire : Emmanuel a eu l’occasion de voir certaines de ses œuvres orchestrales interprétées par cet ensemble prestigieux. Cependant, sa musique étant jugée trop peu conventionnelle, elle n’a jamais été régulièrement programmée dans les grandes salles parisiennes.

3. Relations avec des intellectuels et non-musiciens

Émile Chabrier (1841-1894) : Un compositeur qui, avant lui, s’était intéressé aux harmonies inhabituelles et aux influences populaires. Bien qu’il n’ait pas été un mentor direct, son travail a sans doute inspiré Emmanuel dans son exploration de nouvelles sonorités.

Jean Chantavoine (1877-1952) : Musicologue et critique, il s’est intéressé aux travaux d’Emmanuel sur la musique grecque antique et a aidé à diffuser ses idées dans le milieu académique.

Henri Bergson (1859-1941) : Le philosophe français, célèbre pour ses théories sur le temps et la perception, était contemporain d’Emmanuel. Bien qu’il n’existe pas de preuve directe d’une relation entre eux, il est probable que la pensée de Bergson ait influencé les réflexions d’Emmanuel sur la temporalité et le rythme en musique.

Conclusion

Maurice Emmanuel a toujours évolué en marge des grandes figures de son temps. Si certains de ses contemporains ont influencé sa réflexion musicale, il n’a pas connu la reconnaissance immédiate de Debussy ou Ravel. Néanmoins, ses recherches ont profondément marqué des compositeurs comme Olivier Messiaen, et son influence s’est transmise bien au-delà de son propre cercle musical.

Compositeurs similaires

Maurice Emmanuel a développé un style unique, mêlant musique modale, folklore et innovations harmoniques. Bien qu’il soit resté relativement marginal, certains compositeurs partagent des approches similaires à la sienne, soit par leur intérêt pour les modes anciens, soit par leur utilisation du folklore, soit par leur expérimentation harmonique. Voici quelques compositeurs comparables à Emmanuel :

1. Compositeurs français de son époque

Claude Debussy (1862-1918) : Comme Emmanuel, Debussy s’intéressait aux modes non conventionnels et aux sonorités exotiques. Son usage des gammes non tonales (notamment le mode de gamme par tons) et son exploration des couleurs harmoniques le rapprochent d’Emmanuel.

Albert Roussel (1869-1937) : Son évolution stylistique, allant de l’impressionnisme vers un langage plus structuré et personnel, rappelle l’approche d’Emmanuel. Tous deux ont cherché à intégrer des éléments rythmiques et mélodiques inhabituels dans leurs œuvres.

Paul Dukas (1865-1935) : Même s’il est surtout connu pour L’Apprenti sorcier, Dukas était un compositeur rigoureux qui, comme Emmanuel, s’intéressait aux structures modales et à un langage harmonique original.

Charles Koechlin (1867-1950) : Ce compositeur partageait avec Emmanuel un goût pour l’expérimentation harmonique et modale. Son intérêt pour l’Orientalisme et pour l’écriture orchestrale subtile en fait une figure proche d’Emmanuel.

2. Compositeurs explorant les modes anciens et le folklore

Jean Huré (1877-1930) : Peu connu, il a exploré les modes médiévaux et un langage harmonique élargi, dans un esprit proche de celui d’Emmanuel.

Joseph Canteloube (1879-1957) : Compositeur des célèbres Chants d’Auvergne, il a mis en avant le folklore régional dans ses œuvres, tout comme Emmanuel l’a fait avec les mélodies bourguignonnes.

Zoltán Kodály (1882-1967) & Béla Bartók (1881-1945) : Bien qu’ils soient hongrois, ces compositeurs ont réalisé un travail similaire à celui d’Emmanuel en intégrant le folklore de leur pays dans un langage musical moderne.

3. Compositeurs de la génération suivante influencés par Emmanuel

Olivier Messiaen (1908-1992) : Son exploration des modes à transposition limitée et son approche rythmique innovante s’inspirent des recherches d’Emmanuel. Il est sans doute l’un de ses héritiers les plus marquants.

Jehan Alain (1911-1940) : Organiste et compositeur, il a également exploré des sonorités modales et rythmiques originales, proches des préoccupations d’Emmanuel.

Conclusion

Maurice Emmanuel, bien que resté dans l’ombre, appartient à une lignée de compositeurs novateurs qui ont cherché à dépasser le cadre tonal classique en s’inspirant des modes anciens et du folklore. Son approche peut être rapprochée de celle de Debussy et Koechlin en France, mais aussi de Bartók et Kodály sur le plan international.

Œuvres célèbres pour piano solo

Maurice Emmanuel a composé plusieurs œuvres pour piano solo, qui, bien que méconnues, témoignent de son langage musical unique, mêlant influences modales, folklore et harmonies novatrices. Voici quelques-unes de ses œuvres les plus remarquables pour piano :

Œuvres célèbres pour piano solo

Six Sonatines pour piano (1911-1936)

C’est l’un de ses cycles les plus importants pour piano. Chaque sonatine explore des modes anciens et des rythmes originaux. Elles sont souvent considérées comme ses pièces les plus représentatives pour piano solo.

Elles sont marquées par une écriture concise, une clarté mélodique et des harmonies audacieuses.

Suite sur des airs populaires de Bourgogne, Op. 18 (1910)

Inspirée par le folklore bourguignon, cette suite revisite des thèmes populaires avec un langage harmonique moderne. Elle reflète l’attachement d’Emmanuel aux traditions musicales françaises.

Évocation d’un vieux jardin

Une pièce méditative et évocatrice, où Emmanuel fait preuve d’un grand raffinement harmonique et d’une atmosphère poétique proche de celle de Debussy.

In memoriam Debussy (1920)

Une œuvre hommage à Claude Debussy, qui montre l’influence du compositeur impressionniste tout en intégrant le style personnel d’Emmanuel.

Pourquoi ces œuvres sont intéressantes ?

Elles montrent une utilisation originale des modes antiques et du folklore.

Elles offrent un défi pianistique subtil mais accessible, avec une écriture limpide et expressive.

Elles constituent un pont entre le romantisme tardif et la modernité musicale du XXe siècle.

Bien que ces pièces ne soient pas aussi jouées que celles de Debussy ou Ravel, elles méritent d’être redécouvertes pour leur richesse musicale et leur originalité.

Œuvres célèbres

Maurice Emmanuel a composé dans divers genres, explorant l’orchestre, la musique vocale et la musique de chambre avec son style unique, mêlant influences modales, folklore et recherches musicologiques. Voici ses œuvres les plus notables en dehors du piano solo :

Œuvres orchestrales

Overture pour un conte gai, Op. 14 (1906) – Une ouverture vive et colorée, illustrant son goût pour les rythmes dansants et les harmonies modales.

Symphonie No. 1 “Romantique” (1919) – Une œuvre orchestrale où l’influence du folklore et des modes antiques se mêle à une écriture symphonique fluide.

Symphonie No. 2 “Bretonne” (1931) – Inspirée par la musique bretonne, elle met en valeur des thèmes populaires et des sonorités modales.

Œuvres chorales et vocales

Prométhée enchaîné (1916-1918) – Un oratorio dramatique basé sur le texte d’Eschyle, illustrant son intérêt pour la culture antique et sa recherche d’un langage musical archaïque mais puissant.

Psaume 136 “Super flumina Babylonis” (1899) – Une grande œuvre chorale, marquée par une écriture contrapuntique et des harmonies expressives.

Mélodies (mélodies françaises pour voix et piano/orchestre)

Poèmes virgiliennes (1912) – Cycle de mélodies inspiré des poèmes de Virgile, où Emmanuel applique son sens de la prosodie musicale et des modes anciens.

Mélodies sur des poèmes de Leconte de Lisle et autres poètes – Des mélodies raffinées où le texte et la musique fusionnent avec subtilité.

Musique de chambre

Sonate pour violon et piano (1920) – Une œuvre marquée par des influences modales et folkloriques, avec une écriture expressive pour les deux instruments.

Quatuor à cordes (1907) – Une œuvre qui explore des harmonies novatrices et des structures rythmiques inhabituelles.

Maurice Emmanuel, bien que peu connu du grand public, a laissé un catalogue d’œuvres varié et original, influencé par la musique antique, le folklore et une approche harmonique novatrice.

Activités en dehors de composition

En dehors de son activité de compositeur, Maurice Emmanuel a mené une carrière riche et variée, mêlant enseignement, recherche musicologique et exploration du folklore. Voici quelques-unes de ses principales activités :

1. Professeur d’histoire de la musique

En 1912, il est nommé professeur d’histoire de la musique au Conservatoire de Paris.

Il y enseigne jusqu’en 1936 et influence plusieurs générations de musiciens, dont Olivier Messiaen.

Son approche érudite et novatrice de l’histoire musicale met l’accent sur l’évolution des modes et des structures rythmiques.

2. Musicologue et chercheur en musique antique

Passionné par la musique grecque antique, il mène des recherches approfondies sur les modes et les systèmes musicaux anciens.

Il publie plusieurs ouvrages, dont “Histoire de la langue musicale” (1929), qui retrace l’évolution des systèmes musicaux depuis l’Antiquité.

Ses travaux sont considérés comme des références et influencent la compréhension moderne de la musique antique.

3. Collecte et étude du folklore musical

Grand admirateur des traditions populaires, Emmanuel s’intéresse au folklore bourguignon et breton.

Il transcrit et adapte des mélodies populaires dans certaines de ses œuvres, comme la “Suite sur des airs populaires de Bourgogne”.

Son approche rappelle celle de Bartók et Kodály, qui ont mené des recherches similaires en Hongrie.

4. Écrivain et conférencier

Il rédige plusieurs articles sur l’histoire de la musique et donne des conférences sur ses recherches.

Il s’emploie à vulgariser des concepts musicologiques complexes pour les rendre accessibles aux étudiants et au grand public.

5. Organiste et maître de chapelle

En 1904, il devient maître de chapelle à l’église Sainte-Clotilde à Paris, où il succède à César Franck.

Il joue un rôle actif dans la musique sacrée, bien que ses idées modernes ne soient pas toujours bien accueillies par le public religieux.

Conclusion

Maurice Emmanuel n’était pas seulement un compositeur, mais aussi un pédagogue, un érudit et un passionné d’histoire musicale. Son engagement dans la recherche et l’enseignement a profondément marqué le domaine de la musicologie en France, et son influence dépasse largement son propre catalogue de compositions.

Episodes et anecdotes

Maurice Emmanuel, bien que discret et peu médiatisé, a vécu plusieurs épisodes intéressants qui montrent son originalité, son caractère indépendant et ses relations avec le monde musical de son époque. Voici quelques anecdotes et moments marquants de sa vie :

1. Un élève trop audacieux pour le Conservatoire

Lorsqu’il était étudiant au Conservatoire de Paris, Emmanuel étudiait la composition avec Léo Delibes. Son professeur, connu pour son style lyrique et charmant, n’appréciait pas du tout les expérimentations harmoniques et modales de son élève. Lorsqu’Emmanuel présenta une œuvre utilisant des modes anciens et des harmonies inhabituelles, Delibes s’exclama, horrifié :

➡️ “Monsieur, votre musique est inaudible !”

Ce rejet a été un coup dur pour Emmanuel, mais il a continué à suivre sa propre voie, convaincu que son exploration des modes anciens avait un intérêt musical profond.

2. Un échec au Prix de Rome qui scelle son indépendance

En 1887, Maurice Emmanuel tente de remporter le Prix de Rome, un concours prestigieux qui offrait aux jeunes compositeurs une bourse pour étudier à la Villa Médicis en Italie. Cependant, son style audacieux et hors des conventions académiques ne plaît pas au jury, qui le rejette catégoriquement.

➡️ Plutôt que de s’acharner à conformer son écriture aux exigences du concours, il décide de tracer son propre chemin, évitant les compromis artistiques. Cet échec le libère des attentes du milieu académique et l’encourage à poursuivre ses recherches sur la musique antique et modale.

3. Un historien de la musique qui influencera Messiaen

Lorsqu’il devient professeur d’histoire de la musique au Conservatoire de Paris en 1912, Emmanuel développe un programme d’enseignement original, basé sur une large vision historique de la musique. Il met en avant les modes antiques, le chant grégorien et les musiques populaires, éléments souvent négligés à l’époque.

➡️ Son cours impressionne un jeune élève du Conservatoire : Olivier Messiaen. Ce dernier retiendra de son maître l’importance des modes et les intègrera dans son propre langage musical, développant plus tard ses célèbres modes à transposition limitée.

4. Une passion pour le folklore bourguignon

Originaire de Bourgogne, Emmanuel avait un amour profond pour les chants populaires de sa région. Il passait du temps à écouter et transcrire ces mélodies traditionnelles pour les intégrer dans ses œuvres, comme dans sa Suite sur des airs populaires de Bourgogne.

➡️ Il considérait que la musique populaire n’était pas inférieure à la musique savante et qu’elle devait être préservée comme une richesse culturelle.

5. Prométhée enchaîné : une œuvre inspirée par la Grèce antique

L’une des œuvres les plus ambitieuses d’Emmanuel est son oratorio Prométhée enchaîné, basé sur la tragédie d’Eschyle. Il voulait retrouver la puissance dramatique et le caractère sacré de la musique antique.

➡️ Il a même étudié le grec ancien pour mieux comprendre le texte original et adapter la musique au rythme de la langue, ce qui était une approche totalement inédite à l’époque.

Conclusion

Maurice Emmanuel était un esprit libre et visionnaire, bien en avance sur son temps. Son attachement aux modes antiques, son rejet des conventions académiques et son amour du folklore font de lui un compositeur unique dans le paysage musical français. Son influence, bien que discrète, s’est faite sentir à travers des figures comme Messiaen et dans la redécouverte des musiques anciennes.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

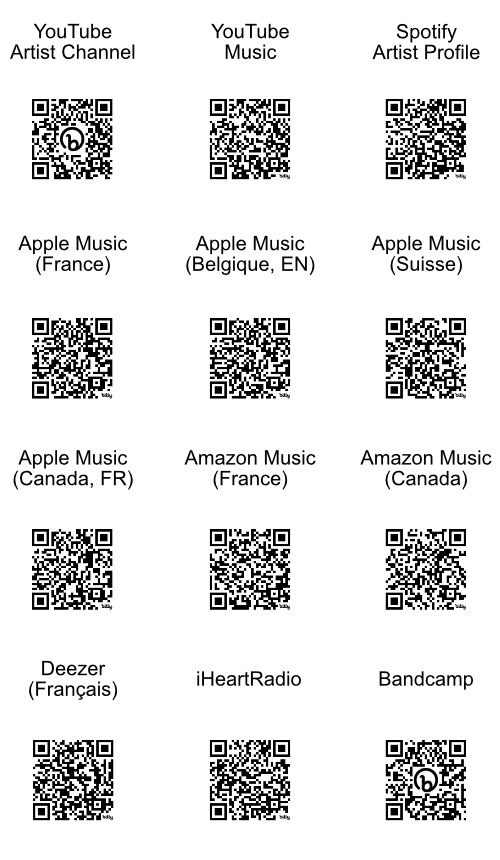

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify