Aperçu

Alfredo Casella (1883-1947) était un compositeur, pianiste et chef d’orchestre italien, connu pour son rôle dans la revitalisation de la musique instrumentale italienne au début du XXe siècle. Né à Turin, il a étudié au Conservatoire de Paris, où il a été influencé par des compositeurs tels que Debussy, Ravel et Mahler.

Casella était une figure de proue de la Generazione dell’Ottanta, un groupe de compositeurs italiens qui cherchaient à dépasser la domination de l’opéra dans la musique italienne. Son style a évolué du romantisme tardif vers une approche plus moderniste et néoclassique, incorporant souvent des éléments de Stravinsky, Bartók et de la musique française du début du XXe siècle.

Parmi ses œuvres les plus remarquables, on peut citer :

Italia (1909), un poème symphonique

Concerto Romano (1926) pour orgue et orchestre

Scarlattiana (1926), un concerto pour piano basé sur des thèmes de Domenico Scarlatti

Paganiniana (1942), une suite orchestrale inspirée par Paganini

En tant que chef d’orchestre et promoteur, Casella a joué un rôle crucial dans le regain d’intérêt pour des compositeurs tels que Vivaldi. Son influence s’est étendue à travers ses écrits, ses enseignements et son leadership dans les institutions musicales italiennes.

Histoire

Alfredo Casella est né à Turin, en Italie, en 1883, dans une famille de musiciens. Son grand-père était violoncelliste dans l’entourage de Paganini, et son père et sa mère étaient également musiciens. Reconnaissant très tôt son talent, sa famille l’envoya au Conservatoire de Paris à l’âge de 13 ans, où il étudia le piano et la composition. Il y fut exposé aux riches courants musicaux de l’Europe du début du XXe siècle, absorbant les influences de Debussy, Ravel, Mahler et Strauss, ainsi que les tendances modernistes émergentes. Son séjour à Paris le plaça dans l’orbite de grands compositeurs et artistes, favorisant une vision qui façonnera plus tard son approche de la musique italienne.

De retour en Italie au début des années 1910, Casella trouva une scène musicale nationale encore dominée par l’opéra. Cependant, il faisait partie d’un mouvement, la Generazione dell’Ottanta (Génération des années 1880), qui cherchait à élever la musique instrumentale et orchestrale italienne au niveau de ses homologues européennes. Il a travaillé sans relâche en tant que compositeur, pianiste, chef d’orchestre et enseignant, défendant l’importance de la musique symphonique et de chambre dans un pays où l’opéra était encore roi.

Pendant la Première Guerre mondiale, Casella est retourné à Paris, mais est ensuite revenu définitivement en Italie. Dans les années 1920 et 1930, sa musique évolue, embrassant le néoclassicisme et incorporant l’énergie rythmique de Stravinsky et la netteté du modernisme du début du XXe siècle. Ses œuvres deviennent de plus en plus raffinées, s’inspirant souvent du passé italien – il s’intéresse particulièrement à Scarlatti, Vivaldi et Paganini, utilisant leurs thèmes dans des réinterprétations modernes.

En plus de composer, Casella a joué un rôle majeur dans l’enseignement et l’interprétation de la musique italienne. Il a enseigné à l’Accademia di Santa Cecilia à Rome et a défendu les compositeurs italiens oubliés, contribuant à raviver l’intérêt pour les œuvres de Vivaldi bien avant qu’elles ne deviennent largement populaires. Son leadership dans les institutions et son rôle de chef d’orchestre l’ont placé au centre de la vie musicale italienne.

Les dernières années de Casella le virent s’adapter au paysage culturel changeant de l’Italie fasciste. Bien que sa musique fût soutenue par le régime, il resta plus concentré sur ses activités artistiques que sur la politique. Dans les années 1940, sa santé déclina et il mourut en 1947 à Rome, laissant derrière lui une œuvre diversifiée qui faisait le lien entre les traditions romantique, moderniste et néoclassique.

Chronologie

Jeunesse et éducation (1883-1906)

1883 – Naissance le 25 juillet à Turin, en Italie, dans une famille de musiciens.

1896 – Entre au Conservatoire de Paris à l’âge de 13 ans, où il étudie le piano avec Louis Diémer et la composition avec Gabriel Fauré.

Début des années 1900 – Il découvre les œuvres de Debussy, Ravel, Mahler, Strauss et d’autres compositeurs modernes, qui façonnent son langage musical.

Début de carrière et premières compositions (1907-1914)

1907 – Il termine ses études et reste à Paris, où il intègre les cercles artistiques d’avant-garde.

1909 – Il compose Italia, un poème symphonique qui reflète son sentiment nationaliste.

1910 – Il retourne en Italie, où il s’efforce de moderniser la scène musicale instrumentale du pays.

1913 – Il est membre fondateur de la Società Italiana di Musica Moderna, qui défend la musique instrumentale contemporaine en Italie.

Première Guerre mondiale et transition (1914-1920)

1914-1915 – Retourne à Paris pendant les premières années de la Première Guerre mondiale.

1915-1919 – Enseigne à l’Accademia di Santa Cecilia à Rome et se produit en tant que pianiste à travers l’Europe.

1917 – Compose sa Deuxième Symphonie, influencée par Mahler et les styles post-romantiques.

Période néoclassique et de maturité (années 1920-1930)

1923 – Contribue à raviver l’intérêt pour la musique baroque, en particulier Vivaldi.

1924 – Devient directeur de l’Académie de Santa Cecilia, un poste clé dans l’enseignement musical italien.

1926 – Compose le Concerto Romano (pour orgue et orchestre) et la Scarlattiana (pour piano et petit orchestre), qui reflètent tous deux son style néoclassique grandissant.

1927 – Il devient un fervent défenseur du néoclassicisme, influencé par Stravinsky et la musique baroque italienne.

1928 – Il travaille sur le ballet La Giara, basé sur une pièce de Pirandello.

Les dernières années et la période de guerre (années 1930-1947)

1930 – Il dirige la Corporazione delle Nuove Musiche, qui promeut la musique contemporaine en Italie.

1932 – Dirige les premières représentations modernes des œuvres oubliées de Vivaldi, contribuant ainsi à leur renaissance.

1935 – Compose Paganiniana, une suite basée sur des thèmes de Paganini.

Années 1940 – Sa musique gagne les faveurs du régime fasciste italien, bien qu’il reste plus concentré sur le développement artistique que sur la politique.

1943 – L’implication de l’Italie dans la Seconde Guerre mondiale perturbe sa carrière et il se retire de la vie publique.

1947 – Il meurt le 5 mars à Rome des suites d’une maladie.

Caractéristiques de la musique

Caractéristiques de la musique d’Alfredo Casella

La musique d’Alfredo Casella a considérablement évolué tout au long de sa carrière, passant du romantisme tardif au modernisme pour finalement adopter un style néoclassique. Ses compositions reflètent un mélange de tradition italienne, d’impressionnisme français, d’influences austro-allemandes et de techniques modernistes.

1. Romantisme tardif et post-romantisme (premières œuvres : années 1900-1910)

Influences : Mahler, Strauss, Debussy

Caractéristiques :

Orchestration riche et expressive avec un langage harmonique dense.

Thèmes expansifs et lyriques avec une grandeur post-romantique.

Utilisation du chromatisme et de la couleur orchestrale, inspirée par Mahler et Strauss.

Exemple : Symphonie n° 2 (1908-1909) – fait écho au style symphonique grandiose de Mahler.

2. Période impressionniste et moderniste (années 1910-1920)

Influences : Debussy, Ravel, Stravinsky, Bartók

Caractéristiques :

Textures plus transparentes et orchestration délicate, influencées par l’impressionnisme français.

Harmonies modales et dissonances non résolues, similaires à celles de Debussy et Ravel.

Plus grande vitalité rythmique, incorporant des mesures irrégulières et des syncopes.

Débuts d’une identité nationaliste italienne dans sa musique.

Exemple : Pupazzetti (1915) – ludique et léger, reflétant les tendances néoclassiques.

3. Néoclassicisme et héritage italien (années 1920-1940)

Influences : Stravinsky, Scarlatti, Vivaldi, Paganini

Caractéristiques :

Formes plus claires et structures plus serrées, adoptant les principes néoclassiques.

Revitalisation des éléments baroques italiens, en particulier Scarlatti et Vivaldi.

Utilisation fréquente du contrepoint et des rythmes moteurs.

L’orchestration s’est allégée, privilégiant souvent les textures à forte proportion de vents et de cuivres.

Exemple : Scarlattiana (1926) – un concerto pour piano néoclassique basé sur la musique de Scarlatti.

4. Nationalisme et éléments folkloriques italiens

Intégration d’airs folkloriques et de rythmes de danse italiens, mais réinventés dans un cadre moderniste.

Exemple : Paganiniana (1942) – une suite orchestrale basée sur les thèmes de Paganini, mettant en valeur la virtuosité et l’esprit ludique.

Caractéristiques générales de sa carrière

Style hybride – Combinant des influences romantiques, modernistes et néoclassiques.

Brillanteur orchestral – Orchestrations colorées et dynamiques.

Énergie rythmique – Dynamisme à la Stravinsky dans les œuvres ultérieures.

Renaissance des traditions italiennes – Utilisation d’éléments baroques et folkloriques.

Relations

Relations directes d’Alfredo Casella

Alfredo Casella était étroitement lié à de nombreuses personnalités du monde de la musique, des compositeurs et interprètes aux chefs d’orchestre et mécènes. Sa carrière s’est déroulée dans plusieurs centres musicaux, dont Paris, Rome et Turin, et il a joué un rôle clé dans l’évolution de la musique italienne du XXe siècle.

1. Compositeurs

Influences et mentors :

Gabriel Fauré – Casella a étudié la composition avec Fauré au Conservatoire de Paris, absorbant son langage harmonique raffiné.

Claude Debussy et Maurice Ravel – Casella a été influencé par leurs harmonies et leur orchestration impressionnistes, bien qu’il se soit ensuite tourné vers le néoclassicisme.

Richard Strauss et Gustav Mahler – Au début de sa carrière, il admirait leur complexité orchestrale et leur intensité dramatique, qui se reflètent dans sa Symphonie n° 2 (1908-1909).

Igor Stravinsky – Le néoclassicisme et la pulsation rythmique de Stravinsky ont grandement influencé les œuvres ultérieures de Casella, telles que Scarlattiana (1926).

Béla Bartók – Casella admirait le modernisme d’inspiration folklorique de Bartók, qui a influencé certains de ses choix rythmiques et harmoniques.

Collaborateurs et contemporains :

Ottorino Respighi – Un collègue compositeur italien de la Generazione dell’Ottanta, bien que Respighi se soit davantage concentré sur les poèmes symphoniques, tandis que Casella a travaillé sur la musique symphonique et de chambre.

Gian Francesco Malipiero – Un autre compositeur de la même génération ; tous deux ont travaillé à faire revivre la musique baroque italienne, en particulier Vivaldi.

Manuel de Falla – Casella se lia d’amitié avec lui à Paris, et tous deux partageaient un intérêt pour le mélange des traditions nationales et des styles modernistes.

Darius Milhaud et Les Six – Casella a eu quelques contacts avec l’avant-garde française, bien que son néoclassicisme soit davantage ancré dans les traditions italiennes.

2. Interprètes et chefs d’orchestre

Arturo Toscanini – Le légendaire chef d’orchestre italien a interprété la musique de Casella et soutenu son travail pour faire connaître la musique orchestrale moderne en Italie.

Vladimir Horowitz – Casella a travaillé avec le grand pianiste, qui a interprété certaines de ses œuvres.

Arturo Benedetti Michelangeli – L’un des plus grands pianistes italiens, Michelangeli a été influencé par le soutien de Casella à la musique italienne pour clavier.

Wanda Landowska – La célèbre claveciniste a inspiré le travail de Casella dans la renaissance de la musique baroque, en particulier Domenico Scarlatti et Vivaldi.

3. Orchestres et institutions

Accademia di Santa Cecilia (Rome) – Casella a été professeur puis directeur de cet établissement, formant des générations de musiciens italiens.

Società Italiana di Musica Moderna (1913) – Fondée par Casella pour promouvoir la musique instrumentale moderne en Italie.

Corporazione delle Nuove Musiche (années 1930) – Mouvement qu’il a dirigé pour soutenir les compositeurs italiens contemporains.

La Scala (Milan) – Bien qu’il s’agisse avant tout d’un opéra, Casella y dirigea et promut la musique orchestrale.

4. Non-musiciens et mécènes

Pirandello (dramaturge) – Casella composa la musique des pièces de Pirandello, dont La Giara (1924).

Mussolini et le régime fasciste – Bien que n’étant pas une personnalité politique influente, la musique de Casella était soutenue par le gouvernement fasciste, qui cherchait à promouvoir la culture italienne.

Ricordi (éditeur de musique) – L’un des principaux éditeurs italiens, qui a publié de nombreuses œuvres de Casella.

Résumé des relations clés :

Professeurs : Gabriel Fauré

Influences : Debussy, Ravel, Mahler, Strauss, Bartók, Stravinsky

Amis/collaborateurs : Respighi, Malipiero, de Falla

Interprètes : Toscanini, Horowitz, Michelangeli, Landowska

Institutions : Accademia di Santa Cecilia, Società Italiana di Musica Moderna

Non-musiciens : Pirandello (littérature), Mussolini (environnement politique)

Compositeurs similaires

La musique d’Alfredo Casella a évolué à travers le romantisme tardif, l’impressionnisme, le modernisme et le néoclassicisme, ce qui rend son style comparable à celui de plusieurs compositeurs de différentes époques et régions. Vous trouverez ci-dessous des compositeurs qui partagent avec lui des similitudes stylistiques, historiques ou esthétiques.

1. Compositeurs italiens de la Generazione dell’Ottanta (contemporains de Casella)

Casella faisait partie de la Generazione dell’Ottanta (Génération des années 1880), un groupe de compositeurs italiens qui cherchaient à établir une forte tradition symphonique et instrumentale dans un pays encore dominé par l’opéra.

Ottorino Respighi (1879-1936) – Connu pour Les pins de Rome et Les fontaines de Rome, il a mélangé le nationalisme italien avec une orchestration moderne, un peu comme Casella.

Gian Francesco Malipiero (1882-1973) – Partageait l’intérêt de Casella pour la renaissance de la musique baroque italienne et sa combinaison avec des éléments modernistes.

Ildebrando Pizzetti (1880-1968) – Se concentrait sur le lyrisme et les harmonies modales, avec une préférence pour les thèmes historiques et mythologiques.

Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) – Un jeune compositeur italien qui, comme Casella, a intégré des éléments néoclassiques à la musique et à la tradition folkloriques italiennes.

2. Autres compositeurs néoclassiques (influences et style ultérieurs de Casella)

Casella s’est orienté vers le néoclassicisme dans les années 1920, adoptant des structures claires et s’inspirant des compositeurs baroques et classiques.

Igor Stravinsky (1882-1971) – L’influence majeure de Stravinsky sur les œuvres néoclassiques de Casella, à travers son utilisation de rythmes pointus, de contrepoint et de pastiche de styles anciens, se reflète dans la Scarlattiana de Casella.

Darius Milhaud (1892-1974) et Les Six – Comme Casella, ils ont su équilibrer l’aspect ludique et les techniques harmoniques modernes, en particulier dans la musique de chambre.

Manuel de Falla (1876-1946) – Compositeur espagnol qui, comme Casella, a fusionné les traditions folkloriques avec l’orchestration moderne. Son Concerto pour clavecin ressemble aux œuvres néoclassiques de Casella.

Paul Hindemith (1895-1963) – Partageait l’intérêt de Casella pour le contrepoint, les formes claires et les réinterprétations modernes de styles plus anciens.

Francis Poulenc (1899-1963) – Son mélange d’esprit, de néoclassicisme et de lyrisme romantique le rend comparable aux œuvres plus légères de Casella.

3. Compositeurs romantiques tardifs et modernistes aux styles orchestraux similaires (premières influences et son de Casella)

Avant d’embrasser le néoclassicisme, Casella a écrit des œuvres post-romantiques, impressionnistes et modernistes influencées par des compositeurs des traditions austro-allemande et française.

Richard Strauss (1864-1949) – Les premières œuvres orchestrales de Casella, comme la Symphonie n° 2, s’inspirent de l’orchestration opulente et de l’intensité dramatique de Strauss.

Gustav Mahler (1860-1911) – Ses longues formes symphoniques expressives ont influencé les premières symphonies de Casella.

Béla Bartók (1881-1945) – Les deux compositeurs ont expérimenté des éléments de musique folklorique, la complexité rythmique et les harmonies dissonantes.

Maurice Ravel (1875-1937) – Les influences françaises de Casella, notamment dans l’orchestration et les harmonies colorées, s’alignent sur le style de Ravel.

Claude Debussy (1862-1918) – Bien que Casella ait par la suite rejeté l’impressionnisme, ses premières œuvres montrent des allusions aux couleurs et textures harmoniques de Debussy.

4. Compositeurs qui ont fait revivre les traditions nationales (l’intérêt de Casella pour la musique baroque et folklorique italienne)

Casella a activement fait revivre la musique baroque italienne, tout comme ces compositeurs l’ont fait avec leurs propres traditions nationales.

Zoltán Kodály (1882-1967) – Comme Casella, il utilisait des mélodies folkloriques et des rythmes entraînants, en particulier dans la musique orchestrale et chorale.

Ralph Vaughan Williams (1872-1958) – Il s’est efforcé de revitaliser la musique anglaise, tout comme Casella a fait revivre les traditions instrumentales italiennes.

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) – Mélange d’éléments folkloriques, d’énergie rythmique et de néoclassicisme, similaire aux influences italiennes de Casella.

Résumé : Principaux compositeurs similaires par style

Compositeurs symphoniques italiens – Respighi, Malipiero, Pizzetti, Castelnuovo-Tedesco

Néoclassicisme – Stravinsky, Milhaud, Hindemith, Poulenc, de Falla

Orchestration post-romantique et moderniste – Strauss, Mahler, Bartók, Ravel, Debussy

Nationalisme et renouveau folklorique – Kodály, Vaughan Williams, Villa-Lobos

Œuvres notables pour piano solo

Alfredo Casella était un pianiste et compositeur talentueux, auteur de plusieurs œuvres remarquables pour piano solo qui reflètent son évolution stylistique, du romantisme tardif à l’impressionnisme, en passant par le modernisme et le néoclassicisme. Sa musique pour piano se caractérise souvent par une virtuosité brillante, une énergie rythmique et un sens aigu de la structure, incorporant parfois des influences folkloriques italiennes et baroques.

1. Période préromantique et impressionniste (années 1900-1910)

Ces œuvres montrent des influences de Liszt, Debussy et Ravel, avec des harmonies luxuriantes et des textures expressives.

Barcarolle, op. 5 (1902) – Une œuvre lyrique et atmosphérique avec des mélodies flottantes et des harmonies riches, rappelant Debussy et Fauré.

Pavane, op. 17 (1908) – Une pièce raffinée et délicate inspirée du style français, similaire à la Pavane pour une infante défunte de Ravel.

Sonatine, op. 28 (1916-1917) – Plus structurée et de forme classique, elle présente néanmoins des harmonies chromatiques et des textures impressionnistes.

2. Période moderniste et expérimentale (années 1910-1920)

Casella adopte un style plus percussif, rythmiquement complexe et dissonant au cours de cette période, influencé par Stravinsky et Bartók.

Paganiniana, op. 35 (1922) – Un ensemble virtuose de variations sur des thèmes de Niccolò Paganini, mêlant bravoure romantique et rebondissements harmoniques modernes.

Nove Pezzi (Neuf pièces), op. 24 (1914) – Un recueil varié de courtes pièces de caractère, allant du lyrique et expressif au rythmiquement agressif.

Due Ricercari, op. 51 (1925) – Inspiré par le contrepoint de la Renaissance et du baroque italiens, mais avec un langage harmonique moderne.

3. Période néoclassique et nationaliste italienne (années 1920-1940)

Les œuvres tardives de Casella reflètent des formes plus claires, des influences baroques et une impulsion rythmique, embrassant l’héritage musical italien.

Toccata, op. 6 (1904, révisée en 1928) – Une pièce brillante et motrice qui préfigure les toccatas de Prokofiev, avec une énergie implacable.

11 Pezzi Infantili (Pièces pour enfants), op. 35b (1920) – Un ensemble de miniatures avec des pièces de caractère simples mais imaginatives.

Sonatina Seconda, op. 45 (1930) – Une œuvre compacte et néoclassique avec un phrasé clair et des rythmes vifs, semblable aux sonatines de Prokofiev.

Œuvres notables

Alfredo Casella était un compositeur polyvalent dont les œuvres couvrent la musique orchestrale, la musique de chambre, les concertos, les opéras et les compositions vocales. Son style a évolué du post-romantisme à l’impressionnisme, au modernisme et finalement au néoclassicisme, incorporant souvent des éléments folkloriques italiens et baroques. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de ses œuvres les plus importantes en dehors de la musique pour piano solo.

1. Œuvres orchestrales

Symphonie n° 1 en si mineur, op. 5 (1906) – Symphonie post-romantique influencée par Mahler et Strauss, avec une orchestration luxuriante et une intensité dramatique.

Symphonie n° 2, op. 12 (1908-1909) – L’une des œuvres les plus ambitieuses de Casella, mêlant une orchestration straussienne aux couleurs impressionnistes françaises.

Symphonie n° 3, op. 63 (1939-1940) – Une œuvre tardive à la structure plus néoclassique, intégrant le lyrisme italien à la rigueur contrapuntique.

Italia, op. 11 (1909) – Un poème symphonique empreint d’énergie nationaliste, dont l’esprit s’apparente aux poèmes symphoniques romains de Respighi.

Elegia Eroica, op. 29 (1916) – Une élégie orchestrale tragique et puissante, écrite pendant la Première Guerre mondiale pour honorer les soldats tombés au combat.

Scarlattiana, op. 44 (1926) – Une pièce légère pour piano et petit orchestre, inspirée de la musique pour clavecin de Domenico Scarlatti, reflétant l’évolution de Casella vers le néoclassicisme.

2. Concertos

Concerto pour violoncelle et orchestre, op. 58 (1934) – Une œuvre virtuose et expressive pour violoncelle, qui équilibre lyrisme et énergie rythmique.

Concerto pour piano, cordes, timbales et percussions, op. 69 (1943) – L’une de ses œuvres les plus modernistes et percussives, mêlant une pulsation rythmique à la Bartók à une clarté néoclassique.

Concerto pour violon, op. 48 (1928) – Un concerto moins connu mais techniquement exigeant, avec un lyrisme italien et des textures orchestrales audacieuses.

3. Musique de chambre

Trio pour piano n° 1 en ré mineur, op. 5 (1902-1906) – L’une de ses premières œuvres de musique de chambre, lyrique et profondément expressive, montrant l’influence de Brahms et de Fauré.

Sérénade pour cinq instruments, op. 46 (1927) – Œuvre de musique de chambre néoclassique, avec des textures ludiques et des contrastes marqués, rappelant les œuvres pour petits ensembles de Stravinsky.

Sonate pour violon n° 2, op. 59 (1929-1930) – Sonate audacieuse et lyrique aux riches textures harmoniques, marquée par des influences françaises et italiennes.

Trio pour piano n° 2 en do majeur, op. 62 (1933) – Un trio néoclassique plus structuré, avec un contrepoint raffiné et une élégance italienne.

4. Œuvres lyriques et scéniques

La Donna Serpente (La Femme-Serpent) (1928-1931, créée en 1932) – L’opéra le plus célèbre de Casella, basé sur un conte de fées de Carlo Gozzi, avec une orchestration vivante et une théâtralité dramatique.

La Giara (1924) – Un ballet basé sur une pièce de Luigi Pirandello, incorporant des rythmes et un humour d’inspiration folklorique.

Le Couvent sur l’Eau (1912-1913) – Opéra lyrique et impressionniste, influencé par Pelléas et Mélisande de Debussy.

5. Œuvres vocales et chorales

Messa a Cappella, op. 60 (1933) – Messe pour voix non accompagnées, profondément spirituelle et contrapuntique, inspirée de la polyphonie de la Renaissance.

Pagine di Guerra, op. 25 (1915) – Cycle de chansons dramatiques et cinématographiques pour voix et piano, plus tard arrangé pour orchestre, dépeignant des scènes de la Première Guerre mondiale.

L’Adieu à la Vie, op. 14 (1906) – Cycle de chansons de la fin de la période romantique pour voix et orchestre, montrant les influences de Mahler et de Richard Strauss.

Résumé des œuvres clés par genre

Orchestre – Symphonie n° 2, Italia, Scarlattiana : Orchestration luxuriante, éléments nationalistes et néoclassiques

Concertos – Concerto pour piano, Concerto pour violoncelle : Virtuose, rythmiquement intense, influences modernistes

Musique de chambre – Serenata, Trio pour piano n° 2, Sonate pour violon n° 2 : Néoclassique, textures raffinées

Opéra et théâtre – La Donna Serpente, La Giara : Coloré, théâtral, éléments du folklore italien

Vocal et choral – Messa a Cappella, Pagine di Guerra : Polyphonique, dramatique, thèmes influencés par la guerre

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

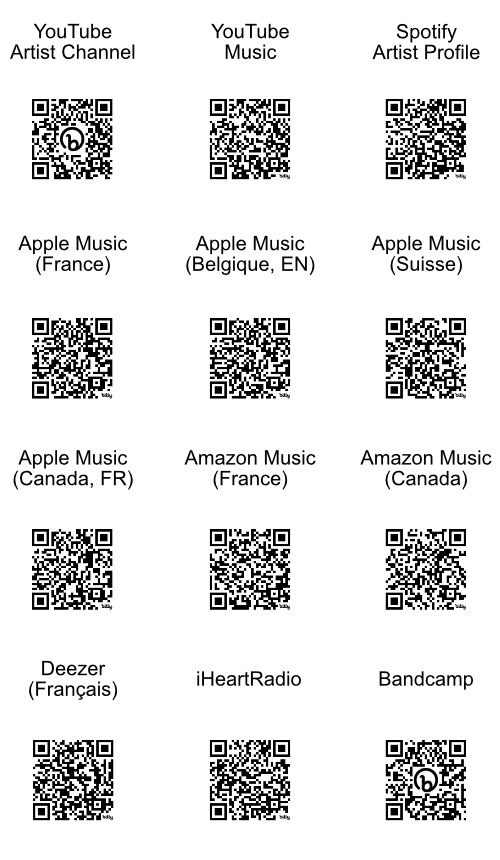

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify