Aperçu

Germaine Tailleferre (1892-1983) était une compositrice française, seule femme du célèbre groupe Les Six, aux côtés de Poulenc, Milhaud, Honegger, Auric et Durey. Ce collectif rejetait l’influence du romantisme wagnérien et de l’impressionnisme debussyste, privilégiant une musique plus légère, claire et accessible, souvent teintée d’humour et d’influences populaires.

Tailleferre, formée au Conservatoire de Paris, développa un style raffiné, empreint de lyrisme et d’élégance néo-classique. Son œuvre traverse plusieurs genres : musique pour piano, musique de chambre, symphonique, opéra et musique de film. Parmi ses pièces notables figurent le Concerto pour piano (1924), la Sonate pour harpe et Le marchand d’oiseaux, une suite orchestrale légère et charmante.

Malgré son talent, elle n’eut pas la reconnaissance de certains de ses collègues masculins et vécut souvent dans des conditions précaires. Néanmoins, elle continua à composer jusqu’à la fin de sa vie, laissant un catalogue riche, caractérisé par une finesse mélodique et une clarté d’écriture qui méritent d’être redécouvertes.

Histoire

Germaine Tailleferre naît en 1892 sous le nom de Germaine Tailefesse, dans une famille où la musique n’est pas encouragée. Son père désapprouve son intérêt pour le piano, mais elle persiste, soutenue par sa mère, et finit par intégrer le Conservatoire de Paris. Là, elle se lie d’amitié avec des compositeurs comme Darius Milhaud, Arthur Honegger et Francis Poulenc, qui, avec elle, formeront plus tard Les Six, un groupe cherchant à s’affranchir de l’impressionnisme de Debussy et du romantisme de Wagner. C’est à cette époque qu’elle change son nom en Tailleferre, pour marquer une rupture avec son père.

Dans le Paris des années 1920, elle évolue dans un monde bouillonnant d’idées nouvelles, fréquente Cocteau, Stravinsky et Satie, et compose des œuvres où se mêlent élégance et modernité. Son Concerto pour piano (1924) et son Concerto pour harpe (1927) révèlent une écriture à la fois virtuose et délicate, qui lui vaut l’admiration de ses pairs. Elle épouse un avocat américain, Ralph Barton, mais le mariage tourne court : Barton est instable, et leur relation devient un fardeau émotionnel. Elle revient en France, marquée par cette expérience.

La Seconde Guerre mondiale la force à l’exil aux États-Unis, où elle peine à trouver une place. Après la guerre, elle rentre en France et continue de composer, bien que sa carrière souffre d’un certain effacement. Elle enseigne, écrit de la musique de film, et traverse des périodes financières difficiles. Pourtant, jusqu’à la fin de sa vie, elle garde un esprit vif et un amour intact pour la musique.

Elle meurt en 1983, discrète mais toujours active. Si elle n’a jamais bénéficié de la reconnaissance de certains de ses contemporains, son œuvre, empreinte de clarté, de grâce et d’inventivité, continue d’être redécouverte et célébrée.

Chronologie

1892 – Naissance

• Germaine Tailleferre naît le 19 avril à Saint-Maur-des-Fossés, en banlieue parisienne.

• Son père, opposé à son désir de devenir musicienne, désapprouve son apprentissage du piano, mais sa mère la soutient.

1904-1915 – Études musicales

• Entre au Conservatoire de Paris en 1904, où elle excelle en solfège, harmonie et contrepoint.

• Y rencontre Darius Milhaud, Arthur Honegger et Francis Poulenc, qui deviennent ses amis et futurs compagnons au sein du groupe Les Six.

• Adopte le nom de Tailleferre en opposition à son père.

1917-1920 – Les Six et le succès

• Fait la connaissance de Jean Cocteau et Erik Satie, qui influencent son style musical.

• En 1920, elle rejoint Les Six, un groupe de compositeurs partageant une esthétique musicale en rupture avec le romantisme et l’impressionnisme.

• Participe à l’album collectif Les Mariés de la Tour Eiffel (1921).

1920-1930 – Années fastes

• Compose son Concerto pour piano (1924), salué pour son élégance et sa clarté.

• Crée son Concerto pour harpe (1927), une de ses œuvres les plus jouées.

• Épouse en 1926 Ralph Barton, un caricaturiste américain, mais le mariage est un échec.

1930-1945 – Crises et exil

• Retour en France après son divorce. Elle continue à composer mais traverse des difficultés financières.

• Durant la Seconde Guerre mondiale, elle se réfugie aux États-Unis (1942), où elle compose notamment de la musique de film.

1946-1983 – Redécouverte et dernières années

• De retour en France après la guerre, elle enseigne et continue de composer.

• Crée des œuvres variées, dont des opéras (Il était un petit navire, 1951) et de la musique de chambre.

• Reste en marge du monde musical officiel et vit modestement.

• Meurt le 7 novembre 1983 à Paris, laissant une œuvre empreinte d’élégance et de modernité.

Bien que moins célèbre que ses confrères masculins, Tailleferre est aujourd’hui redécouverte comme une voix singulière du néoclassicisme français.

Caractéristiques de la musique

La musique de Germaine Tailleferre se distingue par son élégance, sa clarté et une certaine fraîcheur mélodique. Elle s’inscrit dans l’esthétique néoclassique tout en gardant une sensibilité personnelle.

1. Clarté et simplicité néoclassique

Tailleferre rejette les excès du romantisme et l’opacité harmonique de l’impressionnisme, préférant une écriture limpide et équilibrée. Son style s’inspire de la musique classique et baroque, mais avec une touche de modernité.

2. Mélodies raffinées et expressives

Ses lignes mélodiques sont chantantes, souvent lyriques, mais jamais grandiloquentes. Elles rappellent parfois le style de Poulenc, avec une douceur et une élégance naturelle.

3. Harmonie subtile et colorée

Bien que moins audacieuse que celle de Debussy ou Ravel, son harmonie est raffinée, parfois teintée de touches impressionnistes, mais toujours au service de la clarté musicale.

4. Rythmes vifs et fluides

Tailleferre affectionne les mouvements rapides et légers, avec une écriture rythmique souple et dynamique. Elle sait aussi utiliser des rythmes dansants, influencés par la musique populaire et le jazz.

5. Influence de la musique populaire

Elle intègre parfois des éléments de musique populaire française, du jazz ou encore des inspirations hispaniques, notamment dans certaines pièces orchestrales et ses œuvres pour piano.

6. Virtuosité discrète mais exigeante

Ses œuvres pour piano et harpe exigent souvent une grande technique, mais sans ostentation. L’exigence technique est toujours mise au service de la musicalité.

7. Humour et légèreté

Comme d’autres membres des Six, elle introduit parfois une touche d’humour ou d’ironie dans ses compositions, évitant le pathos et privilégiant une certaine insouciance.

Ses œuvres comme le Concerto pour piano (1924), la Sonate pour harpe (1953) ou encore son opéra Il était un petit navire illustrent bien ces caractéristiques. Son style reste toujours élégant et fluide, sans chercher à impressionner, ce qui contribue à la singularité de sa musique dans le paysage du XXe siècle.

Relations

Germaine Tailleferre (1892-1983) a entretenu de nombreuses relations directes avec des compositeurs, interprètes, chefs d’orchestre et personnalités de divers milieux. Voici un aperçu de ses liens les plus marquants :

1. Compositeurs

Les Six (Poulenc, Milhaud, Honegger, Auric, Durey) : Membre du célèbre groupe des Six, elle était proche de Francis Poulenc, qui appréciait son talent, et de Darius Milhaud, qui l’encourageait dans ses compositions. Arthur Honegger, bien que plus sérieux et attaché au contrepoint, partageait aussi son admiration pour Ravel.

Maurice Ravel : Elle vouait une grande admiration à Ravel, qui l’a encouragée, même s’il n’a pas joué un rôle aussi direct que pour d’autres compositeurs.

Erik Satie : Il était une figure influente du groupe des Six, bien qu’il n’en fît pas partie officiellement. Satie soutenait Tailleferre et l’appréciait pour son esprit et sa musique.

Igor Stravinsky : Elle a croisé Stravinsky, mais leurs styles différaient et ils ne semblaient pas particulièrement proches.

Jean Cocteau : Il a été une figure importante du groupe des Six et a indirectement influencé sa carrière, notamment à travers son influence sur l’esthétique du groupe.

2. Interprètes et chefs d’orchestre

Alfred Cortot : Le pianiste et pédagogue a été l’un de ses professeurs à la Schola Cantorum.

Nadia Boulanger : Bien qu’elle ait étudié à la Schola Cantorum, elle connaissait bien Nadia Boulanger, qui a influencé de nombreux compositeurs de sa génération.

Charles Munch : Il a dirigé certaines de ses œuvres orchestrales.

Pierre Monteux : Il a également contribué à faire connaître certaines de ses pièces.

Marcelle Meyer : Pianiste proche des Six, elle a interprété certaines de ses œuvres.

3. Personnalités non-musiciennes

Jean Cocteau : Poète, dramaturge et cinéaste, il a été une figure marquante du groupe des Six et a influencé leur esthétique artistique.

Paul Claudel : Elle a collaboré avec lui sur des projets musicaux et littéraires.

Le Corbusier : Elle a évolué dans les cercles avant-gardistes où l’architecture moderne et la musique se rencontraient.

4. Collaborations avec des orchestres et institutions

Orchestre National de France : Plusieurs de ses œuvres y ont été jouées.

Radio France : Elle a écrit de nombreuses musiques pour la radio et la télévision.

Opéra-Comique : Certaines de ses œuvres y ont été jouées.

Germaine Tailleferre a navigué dans un monde artistique en pleine effervescence, tissant des liens importants avec les figures majeures de son époque.

Compositeurs similaires

Germaine Tailleferre avait un style musical caractérisé par une clarté néoclassique, une légèreté souvent teintée d’humour et une influence notable de Ravel et du groupe des Six. Voici quelques compositeurs qui lui sont similaires, que ce soit par leur esthétique, leur époque ou leur parcours :

1. Compositeurs proches du groupe des Six

Francis Poulenc (1899-1963) : Comme Tailleferre, Poulenc combinait une élégance mélodique avec une certaine espièglerie, influencée par Satie. Il partageait avec elle une affinité pour les formes néoclassiques et une sensibilité française marquée.

Darius Milhaud (1892-1974) : Son écriture polytonale et son goût pour le jazz l’ont distingué, mais il partageait avec Tailleferre un penchant pour l’inventivité et la fluidité orchestrale.

Arthur Honegger (1892-1955) : Plus sérieux et dramatique que Tailleferre, Honegger a néanmoins évolué dans les mêmes cercles et a partagé certaines préoccupations néoclassiques.

Louis Durey (1888-1979) et Georges Auric (1899-1983) : Bien que moins connus aujourd’hui, ils ont, comme Tailleferre, exploré un langage direct, influencé par Satie et Stravinsky.

2. Compositeurs néoclassiques et modernistes français

Jean Françaix (1912-1997) : Héritier du style des Six, il écrivait une musique élégante et légère, dans la veine de Tailleferre.

Henri Sauguet (1901-1989) : Son approche mélodique et son écriture épurée rappellent Tailleferre, avec une touche plus mélancolique.

Jacques Ibert (1890-1962) : Son goût pour la clarté et l’humour dans la musique orchestrale et de chambre le rapproche du style de Tailleferre.

3. Compositeurs influencés par Ravel et le néoclassicisme

Lili Boulanger (1893-1918) : Bien que son style soit plus lyrique et parfois plus sombre que celui de Tailleferre, elle partageait un goût pour la couleur orchestrale et les harmonies raffinées.

Maurice Delage (1879-1961) : Proche de Ravel, il écrivait une musique élégante et subtile, parfois influencée par des sonorités exotiques.

Albert Roussel (1869-1937) : Son néoclassicisme énergique et structuré le rapproche de Tailleferre.

4. Compositrices ayant une esthétique proche

Marcelle de Manziarly (1899-1989) : Formée par Nadia Boulanger, elle a écrit des œuvres délicates et raffinées dans un esprit proche de Tailleferre.

Marguerite Canal (1890-1978) : Compositrice et cheffe d’orchestre, son langage harmonique et mélodique présente des similitudes avec celui de Tailleferre.

Elsa Barraine (1910-1999) : Plus engagée politiquement, sa musique reste influencée par le même modernisme français.

Œuvres célèbres pour piano solo

Germaine Tailleferre a composé plusieurs œuvres pour piano solo, dont certaines sont devenues emblématiques de son style élégant, raffiné et souvent espiègle. Voici quelques-unes de ses pièces les plus connues :

Œuvres célèbres pour piano solo

“Pastorale” (1919) – Une pièce courte et délicate, influencée par le néoclassicisme et l’héritage de Ravel.

“Impromptu” (1912, révisé en 1921) – Une œuvre aux harmonies raffinées et à l’élégance fluide.

“Valse lente” (1919) – Une valse poétique qui rappelle l’esthétique de Satie et Ravel.

“Jeux de plein air” (1917-1928) – Une suite en plusieurs mouvements qui évoque des jeux d’enfants avec un ton léger et ludique.

“Fleurs de France” (1943) – Une série de miniatures expressives inspirées du folklore français.

“Suite burlesque” (1917-1920) – Une œuvre pleine de vivacité et d’humour, typique de l’influence du groupe des Six.

“Partita” (1957) – Une œuvre en plusieurs mouvements illustrant sa maîtrise du contrepoint et des formes classiques.

“Image” (1918) – Une pièce impressionniste rappelant Ravel, avec une atmosphère rêveuse.

“Deux Études” (1925-1970) – De courts exercices virtuoses qui explorent des sonorités modernes.

“Larghetto” (1918) – Une pièce lyrique et intime, d’une grande délicatesse harmonique.

Piano trios célèbres

Germaine Tailleferre a composé plusieurs œuvres de musique de chambre, dont quelques trios pour piano, violon et violoncelle. Voici ses trios les plus connus :

1. Trio pour piano, violon et violoncelle (1917, révisé en 1978)

C’est son trio le plus célèbre et l’un de ses chefs-d’œuvre.

Il reflète l’influence de Ravel et du néoclassicisme, avec une écriture élégante et fluide.

Composé en 1917, puis révisé en 1978, il alterne des passages lyriques et des sections pleines de vivacité.

2. Trio pour piano, violon et violoncelle (1978)

Il s’agit d’un second trio, moins connu mais toujours marqué par la clarté et la légèreté caractéristiques de Tailleferre.

L’influence de son écriture tardive se fait sentir, avec un style plus épuré mais toujours mélodique.

Le Trio de 1917 reste le plus souvent joué et enregistré, et il est une belle illustration du style néoclassique français du XXe siècle !

Œuvres célèbres

Musique orchestrale

Concerto pour piano et orchestre (1924, révisé en 1926) – Une œuvre brillante et colorée, influencée par le néoclassicisme.

Concerto grosso pour deux pianos, huit voix solistes, saxophone alto et orchestre (1952) – Une œuvre ambitieuse mêlant classicisme et modernité.

Concerto pour harpe et orchestre (1927-1928) – Très raffiné et léger, il s’inscrit dans la tradition française de la harpe.

Concerto pour violon et orchestre (1934-1936) – Moins connu mais d’une grande élégance mélodique.

Ouverture (1932) – Une pièce orchestrale vive et enjouée.

Musique de chambre

Sonate pour violon et piano (1951-1957) – Une œuvre fluide et lumineuse, avec des influences impressionnistes et néoclassiques.

Quatuor à cordes (1917-1919, révisé en 1936) – Une œuvre d’une grande finesse, rappelant l’héritage ravélien.

Sonate pour harpe (1953) – Une pièce délicate et expressive.

Sonate pour clarinette et piano (1957) – Œuvre courte mais pleine de charme et d’agilité.

Musique vocale et chorale

“Chansons françaises” (1929) – Un cycle de mélodies légères et pleines d’esprit.

“Cantate du Narcisse” (1942) – Œuvre pour voix et orchestre, écrite sur un texte de Paul Valéry.

“La petite sirène” (1957-1959) – Un opéra de chambre inspiré du conte d’Andersen.

Musique pour le théâtre et le cinéma

“Zoulaïna” (1923) – Ballet humoristique influencé par l’esprit du groupe des Six.

“Paris-Magie” (1949) – Une musique de ballet vive et pétillante.

Musiques de films – Elle a écrit plusieurs partitions pour le cinéma, notamment pour “Les Deux Timides” (1947) et “Le Petit chose” (1953).

Ces œuvres illustrent bien la diversité du talent de Tailleferre, qui a excellé dans l’orchestre, la musique de chambre, la voix et la scène.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

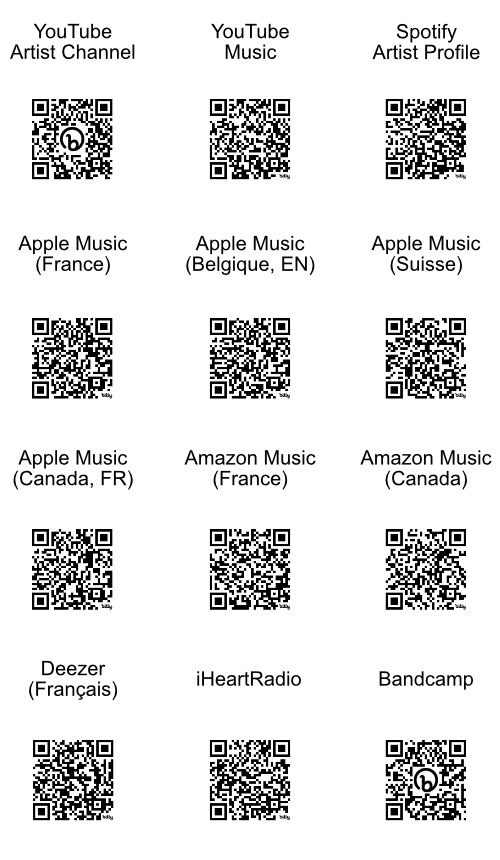

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify