Aperçu

Darius Milhaud (1892-1974) était un compositeur français prolifique, membre du célèbre groupe Les Six, connu pour son style éclectique et son utilisation novatrice de la polytonalité. Originaire de Provence et imprégné d’influences diverses, il a intégré dans sa musique des éléments du jazz, de la musique brésilienne et du folklore provençal.

Caractéristiques musicales

Polytonalité : Milhaud superpose plusieurs tonalités simultanément, donnant une couleur harmonique audacieuse.

Influences jazz et latines : Après un séjour au Brésil en tant qu’attaché culturel (1917-1918), il s’inspire des rythmes brésiliens, notamment dans “Le Bœuf sur le toit”. Il découvre également le jazz aux États-Unis et l’intègre dans ses compositions.

Éclectisme : Son œuvre couvre tous les genres : musique symphonique, musique de chambre, opéra, musique chorale et musique pour la scène.

Œuvres célèbres

“Le Bœuf sur le toit” (1919) – Fantaisie pour orchestre, influencée par la musique brésilienne.

“La Création du monde” (1923) – Ballet inspiré du jazz, avec une instrumentation rappelant les big bands.

“Suite provençale” (1936) – Œuvre orchestrale aux couleurs folkloriques du sud de la France.

“Saudades do Brasil” (1920-1921) – Suite de danses inspirée de son séjour au Brésil.

“Scaramouche” (1937) – Pièce virtuose et joyeuse pour saxophone (ou clarinette) et piano.

“Les Choéphores” (1915-1916) – Drame musical basé sur Eschyle, illustrant son goût pour l’Antiquité.

Influence et héritage

Milhaud a enseigné à des générations de compositeurs aux États-Unis (notamment Dave Brubeck) et a contribué à faire connaître la polytonalité et le jazz en musique classique. Son œuvre foisonnante, comptant plus de 400 compositions, fait de lui l’un des compositeurs les plus prolifiques du XXe siècle.

Histoire

Darius Milhaud est né en 1892 à Aix-en-Provence, dans une famille juive profondément attachée à sa région. Dès son plus jeune âge, il est baigné dans la musique et la culture provençales, qui marqueront son style tout au long de sa vie. Violoniste de formation, il entre rapidement au Conservatoire de Paris, où il étudie avec des maîtres tels que Paul Dukas et André Gedalge. C’est là qu’il rencontre Arthur Honegger et Francis Poulenc, avec qui il formera plus tard le groupe Les Six, un collectif de jeunes compositeurs voulant rompre avec le romantisme et l’impressionnisme.

Mais la véritable révélation musicale de Milhaud survient lorsqu’il part au Brésil en 1917 comme secrétaire du poète Paul Claudel, alors ambassadeur de France. Ce séjour marque profondément son imaginaire musical : il découvre les rythmes brésiliens, les percussions exubérantes et la vitalité de la musique populaire locale. Il en ramène une œuvre emblématique, “Le Bœuf sur le toit”, une fantaisie où se mêlent mélodies brésiliennes et esprit parisien.

De retour en France, il devient l’une des figures centrales du Paris des Années folles. Il fréquente Cocteau, Picasso et Stravinsky, et s’enthousiasme pour le jazz, qu’il découvre en 1920 lors d’un voyage aux États-Unis. Fasciné par cette musique, il compose le ballet “La Création du monde” en 1923, une œuvre avant-gardiste où les rythmes syncopés du jazz se fondent dans une orchestration classique.

Malgré le succès, la montée du nazisme plonge sa vie dans le chaos. En raison de ses origines juives, il est contraint de fuir la France en 1940. Il s’exile aux États-Unis, où il enseigne à l’université de Mills College en Californie. Parmi ses élèves, un certain Dave Brubeck, qui deviendra une légende du jazz et témoignera toujours de l’influence de Milhaud sur son travail.

Après la guerre, il revient en France, mais la maladie le contraint à une vie plus sédentaire : atteint de polyarthrite rhumatoïde, il doit se déplacer en fauteuil roulant. Cela ne l’empêche pas de continuer à composer inlassablement. Son catalogue dépasse 400 œuvres, explorant tous les genres, du ballet à la musique de chambre, en passant par l’opéra et la musique sacrée.

Jusqu’à la fin de sa vie, Milhaud reste un homme curieux, toujours en quête de nouvelles sonorités, et profondément attaché à ses racines provençales. Il s’éteint en 1974, laissant derrière lui une œuvre foisonnante, marquée par un amour du rythme, de la couleur et de la diversité musicale.

Chronologie

1892 – Naissance à Aix-en-Provence

Darius Milhaud naît le 4 septembre 1892 dans une famille juive provençale installée dans la région depuis des siècles.

1902-1909 – Premiers pas en musique

Il commence le violon dès son enfance, mais se passionne rapidement pour la composition.

1909-1914 – Études au Conservatoire de Paris

Il intègre le Conservatoire de Paris, où il étudie avec Paul Dukas, Charles-Marie Widor et Vincent d’Indy. Il y rencontre Arthur Honegger et Germaine Tailleferre, futurs membres des Six.

1917-1918 – Séjour au Brésil

Il est envoyé à Rio de Janeiro comme attaché auprès de Paul Claudel, alors ambassadeur de France. Il découvre la musique brésilienne, qui influencera profondément ses œuvres ultérieures, notamment “Le Bœuf sur le toit”.

1919 – Retour en France et début de la célébrité

À son retour, il compose “Le Bœuf sur le toit”, une œuvre exubérante inspirée du Brésil, qui devient un symbole des Années folles à Paris.

1920 – Création du groupe des Six

Avec Francis Poulenc, Arthur Honegger, Georges Auric, Germaine Tailleferre et Louis Durey, il forme Les Six, un groupe de compositeurs prônant une musique nouvelle, légère et antiromantique.

1923 – Influence du jazz et “La Création du monde”

Après un voyage aux États-Unis, il découvre le jazz, qui l’inspire pour “La Création du monde”, un ballet au style innovant.

1930-1939 – Succès international et reconnaissance

Il compose des opéras, des symphonies et des musiques de chambre tout en voyageant en Europe et aux États-Unis. Il enseigne au Conservatoire de Paris et obtient une reconnaissance internationale.

1940 – Exil aux États-Unis

En raison de l’occupation nazie et de ses origines juives, Milhaud fuit la France et s’installe en Californie, où il enseigne à Mills College. Parmi ses élèves figure Dave Brubeck, qui sera influencé par sa musique.

1947 – Retour en France

Après la guerre, il rentre en France, tout en continuant à enseigner et à composer aux États-Unis.

1950-1960 – Dernières grandes œuvres

Malgré une santé fragile et de graves douleurs rhumatismales, il continue à composer de manière prolifique, atteignant plus de 400 œuvres au total.

1974 – Mort à Genève

Darius Milhaud meurt le 22 juin 1974 à Genève, laissant derrière lui une œuvre immense et un héritage musical majeur.

Caractéristiques de la musique

La musique de Darius Milhaud est marquée par un style éclectique, audacieux et coloré, où se mêlent des influences multiples, du folklore provençal au jazz, en passant par la musique brésilienne et l’Antiquité. Voici les principales caractéristiques de son langage musical :

1. Polytonalité et Harmonie Innovante

L’une des signatures de Milhaud est l’usage de la polytonalité, c’est-à-dire la superposition de plusieurs tonalités simultanément. Cette technique donne à sa musique une richesse harmonique unique, parfois perçue comme dissonante, mais toujours fluide et expressive. On en trouve des exemples marquants dans “Saudades do Brasil” ou “La Création du monde”.

2. Influence du Jazz

Milhaud est l’un des premiers compositeurs classiques à intégrer le jazz dans sa musique, après avoir découvert cette esthétique lors d’un voyage aux États-Unis en 1920. Il adopte des syncopes, des rythmes entraînants, des timbres typiques des big bands et une grande liberté dans le phrasé mélodique. Le ballet “La Création du monde” (1923) en est un parfait exemple, avec une orchestration qui imite les ensembles de jazz de l’époque.

3. Rythmes Brésiliens et Musique Populaire

Son séjour au Brésil (1917-1918) influence profondément sa musique. Il s’inspire des danses populaires et des percussions brésiliennes, comme dans “Le Bœuf sur le toit” (1919), une fantaisie exubérante basée sur des mélodies brésiliennes, ou encore dans “Saudades do Brasil”, une série de pièces inspirées des rythmes de samba et de maxixe.

4. Clarté et Simplicité Mélodique

Bien que son écriture soit parfois complexe harmoniquement, Milhaud cherche toujours une clarté mélodique. Ses thèmes sont souvent simples, chantants, voire naïfs, influencés par le folklore provençal, sa région natale. Cette simplicité mélodique se retrouve dans “Suite provençale” (1936).

5. Exubérance et Esprit Ludique

Contrairement à l’impressionnisme de Debussy ou au sérieux du romantisme, Milhaud adopte souvent un ton léger et humoristique. Beaucoup de ses œuvres, comme “Scaramouche” (1937) ou “Divertissement” (1929), jouent sur un esprit espiègle et insouciant.

6. Goût pour l’Antiquité et l’Héritage Juif

Issu d’une famille juive provençale, Milhaud compose plusieurs œuvres inspirées de la tradition hébraïque, comme “Service sacré” (1947) pour chœur et orchestre. Il est aussi fasciné par l’Antiquité grecque et latine, comme en témoignent ses opéras inspirés d’Eschyle, notamment “Les Choéphores” (1916).

7. Une Production Abondante et Variée

Milhaud compose plus de 400 œuvres couvrant tous les genres : musique symphonique, musique de chambre, opéra, ballet, musique chorale… Son style reste cohérent malgré cette diversité, toujours porté par une énergie rythmique et un goût pour l’innovation.

En résumé, Milhaud est un compositeur à la fois moderne et accessible, un explorateur sonore qui mêle les cultures et les styles avec une liberté totale. Son œuvre, foisonnante et inclassable, reflète une joie de vivre communicative et un profond attachement à ses racines.

Relations

Darius Milhaud, figure centrale de la musique du XXe siècle, a entretenu de nombreuses relations avec des compositeurs, interprètes, écrivains, artistes et institutions culturelles. Ses échanges reflètent son éclectisme et son ouverture aux courants artistiques de son temps.

1. Relations avec d’autres compositeurs

Les Six (Groupe de compositeurs français)

Milhaud faisait partie du Groupe des Six, aux côtés de Francis Poulenc, Arthur Honegger, Georges Auric, Germaine Tailleferre et Louis Durey. Ce groupe, influencé par Jean Cocteau et Érik Satie, prônait une musique légère, spontanée et éloignée du romantisme et de l’impressionnisme. Milhaud était cependant plus ouvert aux influences extérieures (jazz, musiques du monde) que certains de ses collègues.

Igor Stravinsky

Milhaud admirait profondément Stravinsky et fut influencé par “L’Histoire du soldat” (1918), qui préfigurait l’usage du jazz dans la musique classique. Stravinsky, en retour, respectait Milhaud, même s’il critiquait parfois son approche polytonale.

Paul Hindemith

Milhaud partageait avec Hindemith une affinité pour une écriture contrapuntique et un certain goût pour la musique néoclassique. Ils furent tous deux des figures importantes de la musique moderne européenne.

Olivier Messiaen

Bien que leurs styles soient très différents, Milhaud et Messiaen ont eu des relations cordiales. Messiaen appréciait l’ouverture de Milhaud aux musiques non européennes.

2. Relations avec des interprètes et orchestres

Les chefs d’orchestre Serge Koussevitzky et Leopold Stokowski

Koussevitzky et Stokowski, deux chefs influents du XXe siècle, ont souvent programmé des œuvres de Milhaud aux États-Unis. Koussevitzky a dirigé plusieurs créations de ses œuvres, contribuant à sa renommée internationale.

Jascha Heifetz (violoniste)

Le célèbre violoniste Jascha Heifetz a commandé et joué certaines œuvres de Milhaud.

Marcel Mule (saxophoniste)

Milhaud a dédié son “Scaramouche” et son “Concertino da camera” à Marcel Mule, pionnier du saxophone classique.

Marguerite Long (pianiste)

Elle a été l’une des premières interprètes du Concerto pour piano n°1 de Milhaud et a soutenu sa musique dans le répertoire pianistique français.

3. Relations avec des écrivains et artistes

Paul Claudel (écrivain et diplomate)

La rencontre avec Paul Claudel en 1913 fut déterminante. Milhaud devient son secrétaire lorsqu’il est ambassadeur au Brésil (1917-1918). Ils collaborent sur plusieurs œuvres, notamment l’opéra “Christophe Colomb” et la musique de scène pour “Protée”.

Jean Cocteau (poète et artiste)

Proche du Groupe des Six, Cocteau a influencé Milhaud par son esthétique et son goût pour l’art pluridisciplinaire. Il a joué un rôle clé dans la création de “Le Bœuf sur le toit”, conçu à l’origine comme une musique de film burlesque.

Fernand Léger (peintre cubiste)

Milhaud collabore avec Fernand Léger pour le ballet “La Création du monde” (1923). Léger réalise les décors et costumes, apportant une touche cubiste à cette œuvre influencée par le jazz.

4. Relations avec des personnalités politiques et intellectuelles

Paul Valéry (écrivain et poète)

Valéry et Milhaud partagent une admiration mutuelle. Le compositeur met en musique certains de ses textes.

André Malraux (ministre et écrivain)

Malraux soutient Milhaud lors de son retour en France après la Seconde Guerre mondiale et favorise la reconnaissance de son œuvre.

5. Relations avec des institutions et élèves

Mills College (Californie, USA)

Lorsqu’il fuit la France en 1940 à cause de l’occupation nazie, Milhaud trouve refuge à Mills College, où il enseigne la composition. Il influence une génération de compositeurs américains.

Dave Brubeck (pianiste de jazz, élève de Milhaud)

L’un de ses élèves les plus célèbres est le jazzman Dave Brubeck, qui dira plus tard que Milhaud l’a encouragé à intégrer des éléments classiques dans le jazz et à explorer la polytonalité.

Pierre Boulez (compositeur, élève de Milhaud)

Milhaud enseigne également à Pierre Boulez, mais ce dernier s’opposera plus tard à son style, qu’il jugera trop conservateur face aux avant-gardes de Darmstadt.

Conclusion

Darius Milhaud a tissé un vaste réseau de relations dans le monde musical et artistique du XXe siècle. Son ouverture à diverses influences et son esprit collaboratif l’ont amené à côtoyer des compositeurs, interprètes, écrivains et intellectuels de renom. Sa capacité à intégrer différentes cultures musicales fait de lui une figure unique et cosmopolite du siècle dernier.

Compositeurs similaires

Darius Milhaud étant un compositeur éclectique, il partage des affinités avec plusieurs musiciens aux styles variés. Voici quelques compositeurs dont la musique présente des similitudes avec celle de Milhaud, que ce soit par l’usage de la polytonalité, l’intérêt pour le jazz, l’attrait pour les musiques du monde, ou encore le caractère ludique et exubérant de leur écriture.

1. Francis Poulenc (1899-1963) – Esprit des Six et mélodies chantantes

Francis Poulenc, membre du Groupe des Six, partage avec Milhaud un goût pour la clarté mélodique, une certaine légèreté et une touche d’humour dans sa musique. Comme Milhaud, il compose aussi bien pour le concert que pour la scène et explore divers genres. Cependant, Poulenc est souvent plus lyrique et tendre, tandis que Milhaud est plus audacieux dans l’harmonie.

🔹 Œuvres à écouter :

Concert champêtre (1928) – pour clavecin et orchestre

Les Biches (1923) – ballet pétillant et insouciant

Concerto pour deux pianos (1932) – influencé par le jazz, comme certaines œuvres de Milhaud

2. Igor Stravinsky (1882-1971) – Rythme, modernité et jazz

Stravinsky et Milhaud partagent une approche rythmique très marquée et une curiosité pour les musiques populaires. “L’Histoire du soldat” (1918) de Stravinsky préfigure l’utilisation du jazz dans la musique savante, une démarche que Milhaud poussera encore plus loin dans “La Création du monde”. Tous deux s’essaient à des orchestrations vives et percussives, et adoptent parfois un ton ironique.

🔹 Œuvres à écouter :

L’Histoire du soldat (1918) – fusion entre musique populaire et musique classique

Ragtime (1918) – Stravinsky explore le jazz comme le fait Milhaud

Pulcinella (1920) – une réinterprétation néoclassique de la musique baroque

3. Manuel de Falla (1876-1946) – Couleurs méditerranéennes et rythmes hispaniques

Comme Milhaud avec la Provence, Manuel de Falla est profondément attaché à la musique de sa région natale, l’Espagne. On retrouve chez eux une même volonté d’intégrer des éléments populaires dans une écriture savante, et une palette orchestrale éclatante.

🔹 Œuvres à écouter :

El sombrero de tres picos (1919) – ballet aux couleurs éclatantes et rythmes dansants

Concerto pour clavecin (1926) – original et inspiré des musiques anciennes

Nuits dans les jardins d’Espagne (1915) – couleurs impressionnistes et influences populaires

4. Paul Hindemith (1895-1963) – Contrepoint rigoureux et énergie rythmique

Milhaud et Hindemith partagent une approche polytonale et un goût pour le contrepoint énergique. Leur musique peut parfois paraître mécanique ou volontairement anguleuse, mais toujours empreinte de vitalité.

🔹 Œuvres à écouter :

Mathis der Maler (1934) – grande fresque orchestrale

Suite “1922” – inspirée de danses populaires, un parallèle avec Milhaud et le jazz

Kammermusik – série d’œuvres de musique de chambre avec des combinaisons instrumentales originales

5. Heitor Villa-Lobos (1887-1959) – Fusion des cultures et exubérance orchestrale

Tout comme Milhaud intègre des éléments du folklore provençal et du jazz, Villa-Lobos fusionne musique classique et rythmes brésiliens. Leur approche de l’orchestre est souvent colorée et exubérante.

🔹 Œuvres à écouter :

Bachianas Brasileiras (1930-1945) – mélange de Bach et de musiques brésiliennes

Chôros n°10 – exploration des rythmes populaires brésiliens

Rudepoema – une écriture pianistique proche de la fougue rythmique de Milhaud

6. Kurt Weill (1900-1950) – Théâtre musical et jazz

Weill et Milhaud ont tous deux intégré des éléments de cabaret, de jazz et de musique populaire dans leur œuvre. Weill, connu pour ses collaborations avec Bertolt Brecht (L’Opéra de quat’sous), partage avec Milhaud une approche souvent ironique et énergique de la musique.

🔹 Œuvres à écouter :

L’Opéra de quat’sous (1928) – théâtre musical influencé par le jazz

Mahagonny Songspiel (1927) – une orchestration brillante et rythmique

Symphonie n°2 (1933) – à la croisée du jazz et de la musique orchestrale européenne

7. Bohuslav Martinů (1890-1959) – Polytonalité et influences populaires

Ce compositeur tchèque partage avec Milhaud une approche polytonale, une écriture rythmique énergique et une curiosité pour les musiques populaires.

🔹 Œuvres à écouter :

Concerto pour clavecin – une dynamique proche des œuvres de Milhaud

Sinfonietta La Jolla (1950) – œuvre commandée aux États-Unis, avec une légèreté proche du style de Milhaud

Divertimento – proche du style léger et spirituel du Groupe des Six

Conclusion

Darius Milhaud se situe à la croisée de plusieurs mondes musicaux : néoclassique, polytonal, influencé par le jazz et les musiques populaires, mais aussi profondément méditerranéen dans son inspiration. Les compositeurs cités partagent avec lui ces traits distinctifs, mais chacun à sa manière. Milhaud reste cependant unique par la variété de ses influences et la diversité de sa production, qui va de la musique de chambre aux grandes fresques orchestrales.

Œuvres célèbres pour piano solo

Darius Milhaud a composé de nombreuses œuvres pour piano solo, reflétant son style éclectique et coloré. Voici quelques-unes de ses pièces les plus connues pour cet instrument :

1. Saudades do Brasil (1920)

Suite de 12 danses inspirées des rythmes brésiliens, écrites après son séjour au Brésil. Chaque pièce porte le nom d’un quartier de Rio de Janeiro et intègre des éléments de polytonalité et de syncopes jazz.

2. Le Bœuf sur le toit (1919) – Transcription pour piano

À l’origine une fantaisie pour orchestre inspirée de mélodies brésiliennes, Milhaud en a réalisé une version pour piano solo, conservant son caractère exubérant et rythmique.

3. Printemps (1915)

Une œuvre de jeunesse où l’on sent déjà une écriture fraîche et libre, avec des harmonies audacieuses et une grande vivacité.

4. Trois Rag-Caprices (1922)

Pièces influencées par le jazz et le ragtime, démontrant l’intérêt de Milhaud pour les rythmes syncopés et l’expérimentation harmonique.

5. Scaramouche (1937) – Transcription pour piano solo

À l’origine écrit pour deux pianos, cet ensemble de trois pièces légères et festives a été transcrit par Milhaud pour piano solo. La célèbre dernière pièce, “Brazileira”, est particulièrement virtuose et enjouée.

6. L’Album de Madame Bovary (1933)

Suite de pièces brèves écrites pour accompagner le film muet Madame Bovary. L’écriture est évocatrice et poétique, avec une touche impressionniste.

7. Suite provençale (1936) – Transcription pour piano

Basée sur des mélodies populaires provençales, cette suite colorée et entraînante est un hommage à sa région natale.

8. Sonatine pour piano (1937)

Œuvre concise et raffinée, illustrant l’influence du néoclassicisme avec une clarté d’écriture et une grande expressivité.

9. Suite française (1945) – Version pour piano

D’abord écrite pour orchestre, cette suite a été adaptée pour piano solo. Elle utilise des mélodies populaires françaises dans un style simple mais efficace.

10. Cinéma-fantaisie sur “Le Bœuf sur le toit” (1919)

Version développée du célèbre ballet, intégrant les éléments festifs et polytonaux de la pièce originale.

Ces œuvres couvrent une large palette stylistique, allant de la polytonalité audacieuse aux influences folkloriques et jazz. Elles illustrent parfaitement le génie inventif et la diversité de Milhaud dans l’écriture pour piano.

Œuvres célèbres

Darius Milhaud a composé un grand nombre d’œuvres dans des genres variés. Voici une sélection de ses œuvres les plus célèbres hors piano solo :

1. Musique orchestrale

Le Bœuf sur le toit, op. 58 (1919) – Fantaisie inspirée de mélodies brésiliennes, pleine d’énergie et de couleurs.

Suite provençale, op. 152b (1936) – Basée sur des thèmes populaires de Provence, légère et ensoleillée.

La Création du monde, op. 81a (1923) – Ballet influencé par le jazz et la musique africaine, écrit pour petit orchestre.

Concerto pour percussion et petit orchestre, op. 109 (1930) – Un des premiers concertos mettant en avant les percussions seules.

Symphonies n°1 à n°12 (1940-1961) – Série de douze symphonies souvent courtes et très diverses en style.

2. Musique de chambre

Scaramouche, op. 165b (1937) – Suite célèbre pour deux pianos, transcrite aussi pour saxophone et orchestre.

Sonatine pour flûte et piano, op. 76 (1922) – Œuvre délicate et pleine de charme.

Suite pour violon, clarinette et piano, op. 157b (1936) – Petite pièce enjouée et pleine d’humour.

Quintette pour piano et cordes, op. 81b (1922) – Œuvre riche en couleurs et en harmonies audacieuses.

String Quartets n°1 à n°18 (1912-1950s) – Série impressionnante de quatuors, montrant son évolution stylistique.

3. Ballets

Le Bœuf sur le toit, op. 58 (1919) – Également conçu comme un ballet burlesque sur une musique brésilienne.

La Création du monde, op. 81 (1923) – Inspiré du jazz et de la mythologie africaine.

L’Homme et son désir, op. 48 (1917-1918) – Ballet exotique influencé par son séjour au Brésil.

4. Musique vocale et opéras

Christophe Colomb, op. 102 (1928) – Opéra sur un livret de Paul Claudel, mettant en avant la rencontre entre l’Europe et le Nouveau Monde.

Les Choéphores, op. 24 (1915-1916) – Tragédie musicale basée sur Eschyle, utilisant des chœurs et une orchestration puissante.

Médée, op. 191 (1939) – Opéra dramatique sur le mythe de Médée.

Cantate de la paix, op. 417 (1973) – Œuvre chorale engagée.

5. Musique concertante

Concerto pour violon n°1, op. 93 (1927) – Œuvre virtuose et expressive.

Concerto pour clarinette, op. 230 (1941) – Pièce dynamique et mélodique.

Concerto pour marimba, vibraphone et orchestre, op. 278 (1947) – L’un des premiers concertos pour ces instruments.

Ces œuvres témoignent de l’immense diversité de Milhaud, allant du folklore provençal aux influences brésiliennes et au jazz, tout en explorant la modernité harmonique et la polytonalité.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

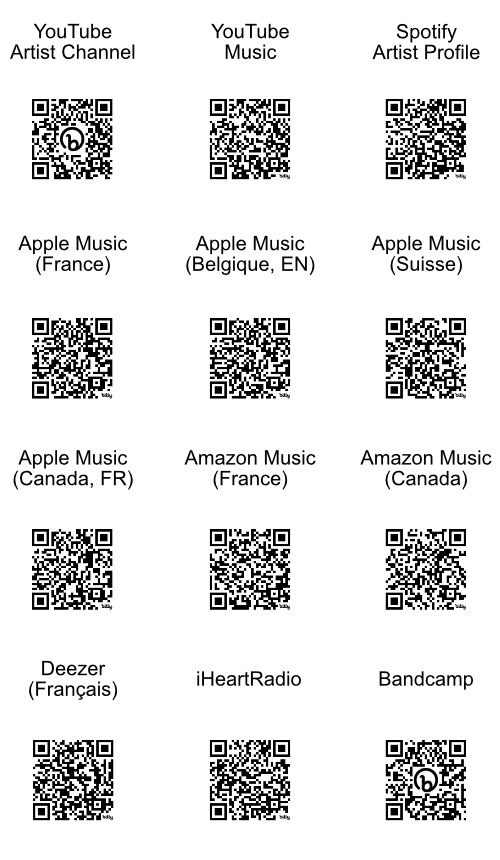

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify