Vue d’ensemble

Le livre de musique de Nannerl, également connu sous le nom de « Notenbuch für Nannerl », est un cahier de musique compilé par Leopold Mozart pour sa fille Maria Anna Mozart, affectueusement appelée Nannerl. Elle était la sœur aînée de Wolfgang Amadeus Mozart et, comme lui, un prodige de la musique dans sa jeunesse.

Vue d’ensemble :

Compilé par : Leopold Mozart

Pour : Maria Anna « Nannerl » Mozart

Période de temps : Commencé vers 1759, lorsque Nannerl avait environ 8 ans.

Objectif :

Apprendre à Nannerl à jouer du clavier et la théorie de la musique.

Fournir des pièces pour s’exercer au fur et à mesure qu’elle progresse dans ses études.

Plus tard, il a également servi de livre d’exercices pour le jeune Wolfgang.

Contenu :

Le livre de musique contient une collection de pièces pour clavier, d’exercices et de petites compositions. Les pièces varient en difficulté et en style :

de courtes formes de danse (par exemple, menuets, allemandes et contredanses)

Exercices d’enseignement

Les premières compositions de Wolfgang Amadeus Mozart, écrites entre 5 et 8 ans

Plusieurs des premières œuvres connues de Wolfgang se trouvent dans ce carnet, que Léopold transcrivait souvent au fur et à mesure que son jeune fils composait. Ces œuvres sont répertoriées dans le catalogue Köchel sous les numéros K. 1a à K. 5.

Importance historique :

Permet de mieux comprendre l’éducation musicale des enfants Mozart.

Démontre les méthodes pédagogiques de Leopold Mozart.

Constitue un témoignage des premières compositions du jeune Mozart.

Souligne le rôle de Nannerl dans le développement musical de la famille Mozart, bien que l’histoire se concentre souvent sur Wolfgang.

Le livre de musique de Nannerl n’est donc pas un simple souvenir de famille : c’est un document important dans l’histoire de la musique classique occidentale et une fenêtre sur les débuts de l’un des plus grands compositeurs de l’histoire.

Histoire

À la fin des années 1750, Leopold Mozart, lui-même compositeur et violoniste respecté à la cour du prince-archevêque de Salzbourg, commence à rédiger un cahier de musique pour sa fille, Maria Anna Mozart, affectueusement surnommée Nannerl. À l’époque, Nannerl fait preuve d’un talent remarquable au clavier et Léopold, en père dévoué et méticuleux, voit un immense potentiel dans son développement musical. Souhaitant la guider pour qu’elle devienne une musicienne chevronnée, il crée un recueil personnel de pièces adaptées à son éducation.

Le livre, connu sous le nom de Notenbuch für Nannerl ou Livre de musique de Nannerl, a été commencé vers 1759. Il est rempli de courtes pièces pour clavier – menuets, contredanses et allemandes – soigneusement choisies ou composées par Léopold pour former progressivement Nannerl à la technique et à l’expression. Certaines pièces ont été copiées sur d’autres compositeurs de l’époque, tandis que d’autres ont pu être originales. Il l’a utilisé comme un outil pédagogique structuré, en l’adaptant au rythme d’apprentissage de la jeune fille.

Mais l’importance historique du cahier s’est accrue quelques années plus tard. Alors que le petit frère de Nannerl, Wolfgang Amadeus Mozart, commence à montrer des signes d’un génie musical extraordinaire à un âge étonnamment précoce, le même cahier joue un nouveau rôle. Léopold commence à l’utiliser pour enregistrer les premières compositions de Wolfgang, certaines lui étant dictées, d’autres jouées directement par l’enfant. Ces premières œuvres, dont plusieurs ont été composées alors que Wolfgang n’avait que cinq ans, comprennent des pièces aujourd’hui répertoriées comme K. 1 à K. 5 dans le catalogue Köchel.

Le livre de musique est donc devenu un héritage partagé entre deux brillants frères et sœurs, bien que l’histoire se concentre presque entièrement sur le plus jeune. Bien que Nannerl ait continué à jouer et à se produire pendant sa jeunesse, souvent en tournée avec Wolfgang sous la direction de leur père, les contraintes sociales l’ont finalement détournée d’une carrière musicale publique. Néanmoins, le livre de musique reste un témoignage non seulement du génie précoce de Wolfgang, mais aussi du talent précoce de Nannerl et de la tutelle rigoureuse et affectueuse de leur père.

Aujourd’hui, le livre de musique de Nannerl est conservé comme un document important dans l’histoire de la musique. Il offre un aperçu rare et intime de l’éducation musicale de deux prodiges, ainsi que des méthodes et de l’état d’esprit d’un père qui était à la fois un professeur et un promoteur infatigable des dons de ses enfants.

Chronologie

1759 – Les débuts

Leopold Mozart commence à rédiger un cahier de musique pour sa fille, Maria Anna « Nannerl » Mozart, alors qu’elle a environ 8 ans.

Le cahier contient des exercices de clavier, des formes de danse (comme les menuets et les allemandes) et du matériel pédagogique.

À cette époque, le cahier est uniquement destiné à l’éducation musicale de Nannerl.

1761-1764 – Wolfgang se joint à l’aventure

Lorsque Wolfgang Amadeus Mozart, le frère cadet de Nannerl, commence à faire preuve d’un talent prodigieux (à partir de l’âge de 4 ans), Léopold commence à inclure ses compositions dans le cahier.

1761-1762 : Wolfgang commence à composer des pièces que Léopold transcrit dans le carnet.

1764 : Certaines des premières œuvres connues de Wolfgang sont ajoutées. Celles-ci comprennent de courtes pièces qui sont maintenant cataloguées comme K. 1a à K. 5 dans le catalogue Köchel.

Le livre de musique devient un outil pédagogique commun aux deux frères.

1764 et au-delà – Le livre tombe en désuétude

Au fur et à mesure que les capacités musicales des enfants Mozart progressent, en particulier celles de Wolfgang, les exercices simples du cahier ne répondent plus à leurs besoins.

Le cahier cesse alors d’être utilisé activement. Les enfants commencent à jouer et à composer des œuvres plus avancées, et la famille entreprend des tournées en Europe.

XIXe siècle – Redécouverte

L’intérêt pour les débuts de Mozart grandit au cours du 19e siècle.

Le Livre de musique de Nannerl est considéré comme une source primaire pour comprendre l’enfance et les premières compositions de Wolfgang.

20e siècle – Recherche et publication

Le livre de musique est soigneusement étudié par les musicologues.

Des éditions en fac-similé et des études critiques sont publiées.

Les chercheurs reconnaissent sa double valeur : il révèle à la fois les méthodes éducatives de Léopold et les premières compositions de Wolfgang.

Aujourd’hui – Préservation et héritage

Le cahier original est conservé à la Fondation Mozarteum de Salzbourg.

Il reste un document essentiel pour :

comprendre l’éducation musicale au XVIIIe siècle

étudier le développement des enfants prodiges

Apprécier la dynamique familiale qui a façonné l’un des plus grands compositeurs du monde.

Ainsi, de l’outil d’un père pour enseigner la musique à sa fille à une fenêtre sur le génie de son petit frère, le Livre de musique de Nannerl couvre des décennies et des siècles d’importance, sa chronologie reflétant un héritage familial qui a changé à jamais la musique classique.

Episodes et anecdotes

Absolument ! Voici quelques épisodes intéressants et des anecdotes concernant le Livre de musique de Nannerl, qui abordent les moments excentriques, la dynamique familiale et les aspects historiques :

🎼 1. Les premières compositions de Wolfgang étaient dictées

Léopold transcrivait souvent la musique que Wolfgang composait oralement. Dans une anecdote célèbre, Wolfgang, âgé de cinq ans, jouait une mélodie sur le clavier et disait à son père comment il voulait qu’elle soit écrite. Ces minuscules morceaux, qui semblent simples mais musicalement solides, témoignent d’un sens précoce de la forme et de l’harmonie. Léopold les notait dans le livre de musique de Nannerl – et parfois même les datait et notait l’âge de Wolfgang à côté, comme s’il pressentait déjà leur valeur future.

🐣 2. « Composé par Wolfgangerl”-dans l’écriture de Léopold

Bien que Wolfgang soit le compositeur de nombreuses entrées, l’écriture est presque entièrement celle de Léopold. Dans quelques cas, Léopold a même griffonné des phrases comme « composé par le petit Wolfgang “ (” von dem kleinen Wolfgang komponiert »), soulignant avec fierté le talent grandissant de son fils. Il ne s’agissait pas de gribouillis occasionnels – Léopold préservait délibérément l’histoire.

🎹 3. Certaines pièces ne sont peut-être pas de Wolfgang

Bien que certaines œuvres du livre soient attribuées à Wolfgang, les musicologues ont débattu de la paternité de quelques-unes d’entre elles. Il est possible qu’une poignée de pièces considérées comme les siennes soient en fait de Léopold ou copiées d’autres compositeurs. La frontière entre matériel pédagogique et œuvre originale était parfois floue.

💡 4. Le livre reflète le style d’enseignement de Léopold

Léopold ne se contentait pas de jeter de la musique au hasard dans le cahier. Il l’a utilisé comme un programme d’études étape par étape, en commençant par des danses faciles et en passant progressivement à des techniques de clavier plus complexes. Ce rythme prudent donne aux historiens modernes une idée claire de la façon dont la musique était enseignée au XVIIIe siècle, en particulier dans les foyers de l’élite.

💔 5. Le talent de Nannerl a été négligé par la suite

À l’origine, le livre se concentrait sur Nannerl, qui était immensément talentueuse et avait fait le tour de l’Europe avec Wolfgang lorsqu’elle était enfant. Mais en grandissant, les attentes de la société ont limité ses possibilités de se produire en public, tandis que la célébrité de son frère montait en flèche. Ironiquement, le livre qui porte son nom est devenu célèbre en grande partie grâce aux premières œuvres de Wolfgang.

🖋️ 6. C’est l’un des rares témoignages de première main sur l’enfance de Mozart

Parce que Léopold était méticuleux, le Livre de musique de Nannerl offre un aperçu rare et authentique de la vie musicale quotidienne de la famille Mozart. Il s’agit en quelque sorte d’un journal intime – moins de mots, plus de sons – qui retrace non seulement la croissance du jeune Mozart, mais aussi l’implication chaleureuse (et ambitieuse) de sa famille.

🕰️ 7. L’œuvre est restée silencieuse pendant des années avant de devenir célèbre

Pendant les décennies qui ont suivi la mort des Mozart, le livre n’a été qu’un des nombreux biens de la famille. Ce n’est qu’au XIXe siècle, lorsque l’intérêt pour les origines de Mozart s’est accru, que le livre de musique de Nannerl est devenu un objet historique précieux. Ce n’est que bien plus tard, avec l’essor de la recherche sur Mozart, que l’on s’est rendu compte de sa véritable importance.

Caractéristiques des compositions

Les compositions du Livre de musique de Nannerl, compilées par Léopold Mozart, reflètent un mélange d’intentions pédagogiques, de goûts musicaux du XVIIIe siècle et du génie naissant de Wolfgang Amadeus Mozart. Les pièces, tant celles sélectionnées par Léopold que celles composées par le jeune Wolfgang, partagent plusieurs caractéristiques stylistiques et structurelles.

Voici les principales caractéristiques des compositions du carnet :

🎶 1. Formes courtes et simples

La plupart des pièces sont très brèves, souvent moins d’une minute d’exécution.

Les formes les plus courantes sont :

Minuets

Contredanses

Allegros

Allemands

Il s’agit de formes de danse populaires au milieu du XVIIIe siècle, familières aux étudiants et aux auditeurs.

🎼 2. Structure binaire claire (forme A-B)

De nombreux morceaux suivent une forme binaire (AB), typique de la musique de danse :

Section A : Présente le thème principal

Section B : le développe ou le contraste, se terminant généralement dans la tonalité d’origine.

Les deux sections sont souvent répétées, reflétant les conventions baroques.

🎹 3. Conception pédagogique

La musique progresse en difficulté – de simples motifs à cinq doigts à une coordination plus complexe des mains.

L’accent est mis sur :

les gammes et les arpèges

L’indépendance vocale (séparation main gauche/main droite)

Le phrasé et l’articulation

Ces caractéristiques correspondent à la méthode d’enseignement structurée de Léopold, telle qu’elle apparaît plus tard dans son Traité du violon.

🎵 4. Tonalement centré et diatoniquement clair

Les pièces sont écrites dans des tonalités majeures (comme do, fa, sol, ré), faciles à lire et à entendre pour les jeunes musiciens.

L’harmonie est simple et fonctionnelle, utilisant les relations tonique-dominante.

Les modulations sont rares ou minimes – typiquement vers la tonalité dominante dans la section B.

🧒 5. Les premières œuvres de Mozart font preuve d’inventivité dans la simplicité

Bien que les compositions de Wolfgang aient été écrites à un très jeune âge (de 5 à 8 ans), elles montrent :

Charme mélodique

une forme naturelle de la phrase

un équilibre entre la répétition et la variation.

Par exemple, son Menuet en sol majeur (K. 1a) est modeste mais musicalement satisfaisant – structure claire, mélodie et symétrie.

🎨 6. Le style galant

Le style galant met l’accent sur :

L’élégance

la clarté

Phrases équilibrées

Les textures légères

Ce style a dominé l’Europe du milieu du XVIIIe siècle, et Léopold a choisi ou écrit des pièces dans cette veine pour préparer ses enfants à se produire en public et à être appréciés à la cour.

📝 7. Annotations et indices de paternité

Certaines pièces sont étiquetées « composées par le petit Wolfgang », tandis que d’autres sont anonymes ou présumées être des pièces d’enseignement de Léopold lui-même.

L’uniformité de l’écriture de Léopold tout au long du livre, même pour les compositions de Wolfgang, reflète un environnement d’apprentissage contrôlé.

Ensemble, les compositions du Livre de musique de Nannerl forment une sorte de journal musical – non seulement des progrès techniques, mais aussi de l’attention que porte un père à ses deux enfants prodigues. Elles offrent une fenêtre à la fois sur la pédagogie musicale du XVIIIe siècle et sur l’esprit créatif précoce d’un garçon qui allait devenir l’un des plus grands compositeurs de l’histoire.

Composition baroque ou classique?

Le Livre de musique de Nannerl de Leopold Mozart se situe à la frontière historique et stylistique entre la fin de l’ère baroque et le début de l’ère classique (période classique / classicisme), mais dans l’ensemble, son **style est mieux décrit comme étant du début de l’ère classique, plus précisément dans le style Galant.

Voici une ventilation pour clarifier les choses :

🎼 Pas baroque (mais juste après)

La période baroque (environ 1600-1750) se caractérise par :

un contrepoint complexe (par exemple, J.S. Bach)

des mélodies ornementées

l’utilisation intensive de la basse continue

des textures plus denses et des progressions harmoniques plus élaborées.

Alors que Léopold est né pendant la période baroque (1719), les pièces du Livre de musique de Nannerl ont été composées ou compilées entre la fin des années 1750 et le début des années 1760, juste après la fin de la période baroque. La musique n’a pas la polyphonie dense de Bach ou de Haendel – elle est beaucoup plus simple et plus claire, ce qui indique un changement de style.

🎶 Un style résolument galant et classique primitif

La musique contenue dans le carnet incarne le style galant, un style de transition entre le baroque et le classique :

Mélodie dominante, avec un accompagnement léger

Structure de phrase claire (généralement en unités de 4 ou 8 mesures)

progressions harmoniques simples

Texture homophonique (mélodie soutenue par des accords).

Ce style était à la mode dans les cours et les salons, ce qui le rendait idéal pour les jeunes interprètes qui apprenaient à jouer devant un public.

Leopold Mozart et d’autres compositeurs de l’époque, comme Carl Philipp Emanuel Bach et Johann Christian Bach, ont écrit dans ce style galant, qui a ensuite évolué vers le style classique mature que l’on retrouve chez Haydn, Mozart (Wolfgang) et Beethoven au début de sa carrière.

Conclusion : Classique, pas baroque

Ainsi, bien que le Livre de musique de Nannerl ait quelques racines baroques (comme les formes binaires et les rythmes de danse), son langage musical global appartient au début du classicisme. Il reflète les idéaux classiques de clarté, d’équilibre et de simplicité, marquant une nette rupture avec la complexité de la musique baroque.

Il s’agit de l’enfance musicale du classicisme, légère, élégante et parfaitement adaptée à la formation de deux prodiges de la musique.

Analyse, Tutoriel, Tnterpretation et Importants Points to Play

Surtout les premières œuvres du jeune Wolfgang Amadeus Mozart (comme K. 1a-K. 5). Ce sont de magnifiques pièces pour débutants/intermédiaires qui offrent également un aperçu du style classique ancien.

Pour cette analyse, nous utiliserons le Menuet en sol majeur, K. 1e (souvent l’une des pièces les plus jouées du recueil) comme exemple, mais ces points s’appliqueront largement à la plupart des œuvres du recueil.

🎼 1. Analyse musicale (à partir de K. 1e – Menuet en sol majeur)

Forme :

Forme binaire (A-B), avec reprises : || : A :|| : B :||

Section A : 8 mesures (premier thème en sol majeur)

Section B : 8 mesures (modulation en ré majeur, puis retour en sol)

Harmonie et tonalité :

Harmonie diatonique simple (I-IV-V-I)

Quelques cadences, comme la cadence parfaite authentique en fin de phrase.

La modulation dans la section B va typiquement vers la dominante (ré majeur) et revient.

Mélodie :

Construite sur un mouvement progressif, très peu de sauts

Phrases équilibrées de 4 et 8 mesures

Direction mélodique claire et points cadentiels forts.

Texture :

Mélodie et accompagnement, principalement à deux voix

La main gauche joue des accords ou des intervalles brisés ; la main droite porte la mélodie.

Texture homophonique (et non polyphonique ou contrapuntique comme dans le baroque).

🎹 2. Tutoriel de piano – Comment aborder le jeu

Conseils de pratique étape par étape :

Main droite seule d’abord – Se concentrer sur le phrasé et le jeu fluide et connecté.

Main gauche séparément – Identifier les accords et les doigtés en position de base

Mains jointes lentement – Veiller à l’alignement et à l’équilibre

Ajoutez des répétitions et des dynamiques une fois que les notes et le rythme sont sûrs.

Phrasé :

Pensez en phrases de deux ou quatre mesures

Léger soulèvement à la fin des phrases, comme une respiration entre les phrases.

S’assurer que les phrases « parlent » avec clarté et direction.

Doigté :

Respectez les doigtés standard (par exemple, 1-2-3-4-5 pour les gammes de cinq notes).

Évitez les étirements maladroits – utilisez la position naturelle de la main.

🎶 3. Interprétation – Donner vie à l’œuvre

Même si les morceaux sont simples, ils sont musicalement expressifs s’ils sont joués avec soin :

Le tempo :

« Menuet » implique un tempo de danse modéré (~72-96 BPM).

Ne vous précipitez pas – la musique doit être gracieuse et élégante.

Dynamique :

Le manuscrit original ne contient pas de dynamique, vous devez donc ajouter la vôtre.

Pensez en termes de contrastes classiques : léger/fort, tension/détente.

Utilisez la dynamique pour façonner les phrases, par exemple en allant crescendo jusqu’à la cadence.

Articulation :

Utilisez un staccato léger ou un toucher détaché à la main gauche lorsque c’est approprié.

Garder la main droite en legato pour un effet lyrique, sauf si le style suggère le contraire.

🎯 4. Techniques de piano importantes sur lesquelles se concentrer

Régularité du ton – En particulier dans la musique simple, les notes irrégulières ou les rythmes désordonnés se remarquent vraiment.

Contrôle de la dynamique – Le jeu doux doit être expressif et non timide.

Indépendance des doigts – Même dans les textures à deux voix, les deux mains doivent être bien coordonnées.

Équilibre – Laisser la mélodie s’exprimer au-dessus de l’accompagnement.

👶 Pourquoi c’est important (même pour les joueurs intermédiaires/avancés)

Jouer à partir du Livre de musique de Nannerl aide à :

Développer une conscience stylistique du phrasé et de la forme de la musique classique ancienne.

aiguiser votre capacité à exprimer des idées musicales avec un minimum de matériel

Développer votre sens de la structure, de la symétrie et de la légèreté

Vous mettre en contact direct avec les débuts musicaux de Mozart – c’est comme si vous lisiez son livre d’enfant musical !

Compositions similaires

Si vous appréciez le style, le charme et la valeur pédagogique du Livre de musique de Nannerl, vous serez heureux d’apprendre qu’il existe plusieurs œuvres similaires datant de la même période qui servent de recueils éducatifs pour le clavier, dont beaucoup ont été écrites par des compositeurs célèbres pour leurs propres enfants ou élèves.

Voici une liste de compositions similaires en termes d’esprit, d’objectif et de style :

🎼 1. Le cahier d’Anna Magdalena Bach

Par : Johann Sebastian Bach (et famille/amis)

Pour : Sa seconde épouse, Anna Magdalena

Style : Baroque tardif, mais comprend des pièces de style galant

Pourquoi c’est similaire : Comme le Livre de Nannerl, il s’agit d’une compilation familiale avec des œuvres allant de simples pièces pour clavier à des chansons et des danses. On y trouve certaines des miniatures les plus appréciées de J.S. Bach (par exemple, le Menuet en sol majeur, BWV Anh. 114 – bien qu’il s’agisse en fait d’une œuvre de Christian Petzold !)

🎹 2. Pièces pour clavier pour enfants de Leopold Mozart

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un livre spécifique comme celui de Nannerl, Leopold a également écrit des œuvres pédagogiques comprenant des danses, des sonatines et des exercices pour débutants, souvent similaires en termes de style et de difficulté.

🎶 3. Carl Philipp Emanuel Bach – Für Kenner und Liebhaber (Pour les connaisseurs et les amateurs)

Style : Galant / début du Classique

Pourquoi c’est similaire : C.P.E. Bach a exercé une influence considérable sur le jeune Wolfgang et son père Leopold. Sa musique, qui va de l’accessible au virtuose, possède la même clarté, la même élégance et le même charme mélodique que le Livre de Nannerl.

👦 4. Joseph Haydn – Pièces pour clavier et danses faciles

Haydn a écrit de nombreuses pièces courtes et des ensembles de danses pour clavier, souvent à l’intention d’étudiants ou de jeunes musiciens.

Ses premiers divertimenti, menuets et danses allemandes sont assez proches dans l’esprit et la forme des pièces du Livre de Nannerl.

📘 5. Muzio Clementi – Introduction à l’art de jouer du pianoforte (op. 42)

Bien que légèrement plus tardif (publié en 1801), l’ouvrage de Clementi fait le lien entre le style classique ancien et le style classique élevé.

Il comprend des exercices gradués et de petites sonatines, un peu comme le parcours de développement impliqué dans le Livre de Nannerl.

🎵 6. Friedrich Wilhelm Marpurg – Clavierstücke für Anfänger (Pièces pour clavier pour débutants)

Marpurg était un contemporain de Leopold Mozart et a écrit des collections de claviers éducatifs dans le style Galant.

Sa musique est élégante et instructive, suivant des formes similaires (binaires, basées sur la danse).

🧒 7. Béla Bartók – Mikrokosmos (pour un parallèle moderne)

Bien que stylistiquement très différent (XXe siècle), Mikrokosmos est conceptuellement similaire : il s’agit d’une collection pédagogique écrite par un célèbre compositeur pour les enfants (y compris son propre fils), commençant par des exercices de base et progressant jusqu’à des pièces musicales à part entière.

Bonus : Autres œuvres de jeunesse du jeune Mozart (en dehors du Livre de Nannerl)

Examinez les K. 6-15, qui comprennent de courtes sonates et des divertimenti écrits au cours des tournées européennes de sa famille.

Elles suivent directement les œuvres du Livre de musique de Nannerl et témoignent de la rapidité de son développement artistique.

Grandes interprétations et enregistrements

1. Cyprien Katsaris – Mozart : Complete Works for Piano (2004)

Détails : Cyprien Katsaris, pianiste chypriote-français de renom, propose des interprétations de plusieurs pièces du Livre de musique de Nannerl dans cette collection complète. Ses interprétations sont réputées pour leur clarté et leurs nuances expressives.

Exemple de morceau : Le livre de musique de Nannerl : No 55 en fa majeur, Allegro, K. 1c

2. Bernard Brauchli – Mozart : The Nannerl Notebook (2011)

Détails : Bernard Brauchli interprète des extraits du Livre de musique de Nannerl au clavicorde, un instrument contemporain des Mozart. Cet enregistrement donne un aperçu de la sonorité originale et des nuances stylistiques de la musique.

3. Zsuzsa Váradi – Mozart : Concertos pour piano (2019)

Détails : La pianiste hongroise Zsuzsa Váradi interprète en solo les premières œuvres de Mozart, offrant un aperçu des compositions formatrices du Livre de musique de Nannerl. Ses interprétations sont saluées pour leur spontanéité et leur charme.

4. Label Stradivarius – Mozart : The Nannerl Notebook (2011)

Détails : Cet enregistrement présente des morceaux du carnet de Nannerl, interprétés sur des instruments d’époque, dans le but de recréer les paysages sonores authentiques du XVIIIe siècle.

5. Various Artists – Notebook for Nannerl (Edition Schott)

Détails : Bien qu’il s’agisse avant tout d’une publication de musique en feuilles, cette édition comprend des informations sur les pratiques d’interprétation des pièces. Certaines éditions peuvent être accompagnées d’enregistrements ou recommander des interprétations.

Ces enregistrements offrent diverses interprétations des pièces charmantes et instructives du Livre de musique de Nannerl, permettant aux auditeurs de mieux comprendre le style classique ancien et les méthodes pédagogiques employées par Leopold Mozart.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

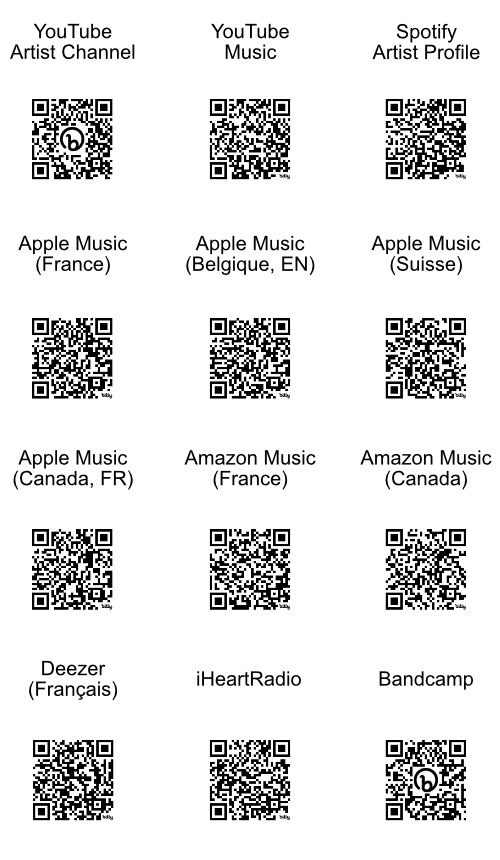

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify