Aperçu

Dix petites pièces faciles, Op. 61c de Charles Koechlin est un recueil charmant et pédagogique destiné au piano. Composé dans les années 1930, ce cycle fait partie d’un ensemble plus large d’œuvres éducatives, dans lesquelles Koechlin allie sa finesse harmonique à une accessibilité technique adaptée aux jeunes pianistes ou à ceux de niveau intermédiaire.

🎼 Aperçu général :

Nombre de pièces : 10 miniatures

Niveau : Facile à intermédiaire

Style : Impressionniste, post-romantique, aux accents parfois modaux

But : Œuvre pédagogique — chaque pièce explore une idée musicale, un caractère ou une technique spécifique, sans jamais sacrifier la beauté musicale.

✨ Caractéristiques musicales :

Écriture claire : Koechlin utilise des textures simples et limpides, souvent homophoniques, avec une attention portée à la sonorité et à l’expression.

Harmonies subtiles : Même dans leur simplicité apparente, les pièces révèlent des harmonies raffinées et colorées, typiques de l’esthétique française du début du XXe siècle.

Ambiances variées : Certaines pièces sont contemplatives ou rêveuses, d’autres dansantes ou plus rythmées, ce qui en fait un petit voyage musical à travers différents états d’âme.

Sens de la miniature : Chaque pièce a une forme concise mais parfaitement achevée, parfois proche de la vignette ou de la mélodie miniature.

🧠 Contexte pédagogique :

Koechlin, qui était aussi un grand pédagogue (et théoricien influent), voyait ces pièces comme un moyen d’enseigner la musicalité, l’écoute de la couleur harmonique, et le phrasé — bien plus que la simple virtuosité technique. C’est un parfait exemple de musique simple sans être simpliste.

Histoire

Dix petites pièces faciles, Op. 61c, de Charles Koechlin, s’inscrit dans une période de sa vie où la pédagogie et la transmission musicale occupaient une place centrale. Composées au cours des années 1930, ces pièces répondent à un double désir : celui d’offrir aux jeunes pianistes un répertoire accessible, et celui de nourrir leur sensibilité musicale dès les premiers pas.

Koechlin, musicien discret mais profondément original, nourrissait une admiration pour les traditions classiques tout en s’ouvrant largement aux innovations harmoniques de son temps. Dans ce recueil, il ne cherche pas à impressionner par la virtuosité, mais à toucher par la justesse du ton, la finesse des atmosphères, la poésie condensée en quelques lignes musicales. Ces dix pièces racontent de petites histoires sans paroles — parfois mélancoliques, parfois espiègles — évoquant des paysages, des souvenirs, des émotions à peine esquissées, comme des aquarelles musicales.

Dans un contexte où la musique française de l’époque s’épanouissait sous les figures de Debussy, Ravel ou Fauré, Koechlin suivait un chemin parallèle, souvent plus intime, tourné vers la contemplation et l’intériorité. Ce recueil, bien que modeste dans sa forme, reflète cette quête d’un langage musical à la fois simple et profond, où chaque note semble posée avec tendresse et attention.

Pensées avant tout pour les élèves, ces pièces ne sont jamais didactiques de manière sèche. Elles sont comme des contes musicaux miniatures, qui éveillent la curiosité, affinent l’écoute, et offrent un terrain propice à l’imaginaire. Il ne s’agit pas seulement de progresser techniquement, mais d’apprendre à habiter une musique avec sensibilité. C’est là, sans doute, que réside la vraie richesse de cette œuvre : dans sa capacité à transformer un exercice en art, une leçon en émotion.

Caractéristiques de la musique

La composition des Dix petites pièces faciles, Op. 61c de Charles Koechlin se distingue par un équilibre délicat entre accessibilité et raffinement. Chaque pièce est conçue dans un esprit pédagogique, mais avec une réelle attention à la qualité musicale. Koechlin ne se contente pas d’écrire “facile” — il compose pour initier l’oreille à la richesse des couleurs, des formes, des gestes expressifs, tout en restant dans les limites techniques d’un jeune ou d’un amateur pianiste.

La principale caractéristique de l’œuvre est sa concision expressive. Les pièces sont très courtes, parfois à peine une page, mais chacune développe une idée musicale claire, souvent atmosphérique. Ce sont des miniatures poétiques qui évoquent des états d’âme ou des tableaux impressionnistes.

Koechlin emploie une écriture piano sobre, dépouillée de virtuosité inutile. Les mains restent souvent proches du centre du clavier, les déplacements sont limités, mais les textures changent subtilement : accords brisés, lignes mélodiques accompagnées, ostinatos légers… Il alterne homophonie simple et contrepoints légers, introduisant l’élève aux diverses manières de faire chanter le piano.

L’harmonie est l’un des charmes particuliers du recueil. Sans être complexe, elle est toujours colorée, modalement nuancée, parfois influencée par le plain-chant ou les modes anciens. Koechlin use de modulations douces, d’enchaînements imprévus mais naturels, et parfois de dissonances très légères, suggérant une tension expressive sans jamais heurter.

Le rythme est généralement simple mais expressif, souvent souple, avec un usage modéré de rubato ou de phrasés irréguliers. Certaines pièces ont des allures de danses lentes ou de berceuses, d’autres une marche légère ou une arabesque flottante.

Enfin, on sent chez Koechlin une volonté constante de stimuler l’imaginaire du pianiste. Ces pièces ne sont pas de simples exercices, ce sont des évocations. Elles appellent à une interprétation sensible, à une écoute intérieure. Loin de l’académisme, elles font entrer l’élève dans une musicalité authentique.

Style(s), mouvement(s) et période de composition

Dix petites pièces faciles, Op. 61c de Charles Koechlin est une œuvre progressive sur le plan pédagogique, et impressionniste dans son langage musical, avec des nuances post-romantiques, tout en gardant une structure assez classique dans la forme des miniatures.

Voici comment ces qualificatifs s’articulent autour de l’œuvre :

🎨 Impressionniste

L’esthétique de Koechlin dans ce recueil est profondément influencée par l’impressionnisme français, à l’image de Debussy ou Ravel. Il emploie des harmonies modales, des progressions inattendues mais délicates, une attention aux couleurs, à l’atmosphère, au climat sonore plus qu’à la narration directe. Les pièces évoquent des images, des sensations, des humeurs — elles « suggèrent » plus qu’elles ne décrivent.

🌹 Post-romantique

Koechlin, bien qu’ancré dans la modernité de son époque, conserve une tendresse pour la richesse expressive et la mélodie chantante héritée du romantisme. Cette influence transparaît dans les élans lyriques et les phrasés longs, parfois mélancoliques. On sent une continuité avec Fauré, par exemple, mais sans excès de pathos ni surcharge.

🧱 Traditionnelle dans la forme

Chaque pièce est bien construite, souvent en forme binaire ou ternaire simple. La logique formelle reste claire et lisible, ce qui est essentiel dans un but pédagogique. Koechlin ne cherche pas à déstructurer, mais à épurer et suggérer.

📈 Progressive (au sens pédagogique)

L’ordre des pièces et leur élaboration suivent une certaine progression : dans la complexité rythmique, harmonique, ou dans la souplesse du phrasé. Le recueil initie progressivement à des couleurs plus audacieuses, sans jamais perdre la main de l’élève.

❌ Pas néoclassique

Contrairement à des contemporains comme Stravinsky ou Poulenc, Koechlin n’adopte pas l’ironie, la sécheresse rythmique, ni le retour aux formes baroques ou classiques de manière ostensible. Son écriture reste souple, fluide, sans pastiche ou volonté de retour en arrière.

Donc, pour résumer en une phrase :

C’est une œuvre impressionniste à visée pédagogique, post-romantique dans son expressivité, ancrée dans une forme classique mais jamais néoclassique.

Analyse, Tutoriel, interprétation et points importants de jeu

Jouer Dix petites pièces faciles, Op. 61c de Charles Koechlin, c’est comme ouvrir un carnet d’esquisses poétiques : derrière la simplicité apparente, chaque pièce renferme un monde subtil à explorer. L’analyse, l’interprétation et la pratique doivent toujours viser à révéler la musicalité cachée dans la clarté, ce qui est au cœur de l’art de Koechlin.

🎼 Analyse globale

Chacune des dix pièces a son propre caractère, mais elles partagent certaines constantes :

Formes brèves : souvent A-B ou A-A’, claires et stables, facilitant la mémorisation.

Harmonies flottantes : Koechlin utilise des modulations douces, des modes anciens (dorien, lydien…), et parfois des accords enrichis (septièmes, neuvièmes) sans résolution immédiate.

Textures variées : accompagnement en arpèges, basses obstinées, doublures à l’octave, accords plaqués… mais jamais trop denses.

Ambiances nuancées : on passe de pièces rêveuses à d’autres plus légères, voire espiègles, toujours avec une retenue caractéristique.

🎹 Tutoriel : conseils de jeu et de travail

1. Travailler la main indépendante Les voix sont souvent clairement séparées : une main chantante, l’autre accompagnante. Il est crucial de bien distinguer les plans sonores : faire chanter la mélodie, alléger l’accompagnement.

2. Jouer lentement au début Même si la pièce semble simple, Koechlin demande souvent un toucher délicat et un contrôle des nuances fines. Un tempo lent permet d’affiner la dynamique et le phrasé.

3. Pédale avec discrétion Les harmonies sont riches, et l’usage trop généreux de la pédale risque de brouiller les couleurs. Privilégier une pédale claire, fractionnée, voire par touches ponctuelles selon les harmonies.

4. Écouter les résonances Koechlin aime les couleurs suspendues. Il faut laisser résonner certains accords, ne pas précipiter les fins de phrases. Prendre le temps de respirer musicalement.

5. Articulations et phrasés Les articulations ne sont pas toujours marquées explicitement, mais elles se suggèrent par le style. Chercher la ligne dans les phrases, même si elles sont courtes. L’interprète doit les sculpter avec souplesse, souvent comme dans la musique vocale.

🎭 Interprétation : entrer dans le monde de Koechlin

L’interprète doit adopter une attitude contemplative, rêveuse, sans excès. Il ne s’agit pas de briller, mais de suggérer : une image, une sensation, un moment suspendu.

Koechlin ne donne pas de titres aux pièces (dans ce recueil), mais elles ont toutes une identité forte. L’élève ou le pianiste devrait presque inventer une histoire ou un tableau intérieur pour chaque pièce — cela guide naturellement l’interprétation.

Certaines pièces évoquent :

Un paysage au crépuscule

Une danse enfantine

Une promenade solitaire

Une mélancolie tranquille

✏️ Points importants à retenir en jouant

Musicalité avant tout : ce ne sont pas des études techniques, mais des morceaux expressifs.

Simplicité maîtrisée : jouer “facile”, ce n’est pas jouer “platement”. Chaque note compte.

Équilibre sonore : toujours soigner le rapport entre les mains, les voix, les nuances.

Respiration musicale : chercher le chant intérieur, même sans paroles.

Éviter les automatismes : chaque pièce mérite sa propre réflexion, son propre univers.

Compositions similaires

Dix petites pièces faciles, Op. 61c de Charles Koechlin, et que vous cherchez des œuvres similaires — à la fois pédagogiques, poétiques, impressionnistes ou post-romantiques, voici une sélection de pièces dans le même esprit, idéales pour développer la sensibilité musicale tout en restant accessibles techniquement :

🎶 Œuvres françaises pédagogiques et poétiques

Claude Debussy – Children’s Corner (1908)

Une suite pour piano dédiée à sa fille, pleine de charme et d’ironie tendre, avec une écriture plus exigeante mais dans un style proche.

Maurice Ravel – Ma mère l’Oye (version piano à 4 mains, 1910)

Un chef-d’œuvre d’évocation enfantine, raffiné et délicat. Il existe des adaptations pour piano solo plus accessibles.

Erik Satie – Pièces froides, Gnossiennes ou Petite ouverture à danser

Minimalisme expressif, humour discret, mystère : Satie, comme Koechlin, écrit avec économie mais beaucoup de personnalité.

Francis Poulenc – Villageoises, suite pour piano (1933)

Courtes pièces aux allures dansantes, souvent pleines de fraîcheur avec une pointe d’ironie — une écriture claire et chantante.

Reynaldo Hahn – Le rossignol éperdu (extraits sélectionnés)

Certaines pièces de ce grand cycle sont simples et empreintes de la même atmosphère élégante, nostalgique et expressive.

📚 Œuvres à visée pédagogique, toutes époques confondues, dans une veine poétique

Robert Schumann – Album für die Jugend, Op. 68

L’un des premiers recueils poético-pédagogiques, riche de miniatures expressives. Plus romantique mais très proche en esprit.

Béla Bartók – For Children ou Mikrokosmos (niveaux 1 à 3)

Langage plus moderne, parfois modal, mais partage avec Koechlin le goût pour la miniaturisation et la pédagogie musicale sensible.

Federico Mompou – Impresiones íntimas, Canciones y danzas

Une musique épurée, méditative, très liée au silence, à l’espace intérieur — cousin spirituel de Koechlin.

🧵 Œuvres très proches esthétiquement ou historiquement

Jean Françaix – Huit petits préludes ou L’horloge de flore

Moins connu, mais sa musique partage avec Koechlin une clarté française, un humour discret et un raffinement harmonique.

Henri Dutilleux – Au gré des ondes (1946)

Des miniatures radiophoniques accessibles et pleines de charme, dans une veine néo-impressionniste très poétique.

Darius Milhaud – Saudades do Brasil (extraits choisis)

Des pièces colorées, souvent dansantes, parfois simples techniquement, et typiques du goût français pour la couleur.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

Best Classical Recordings

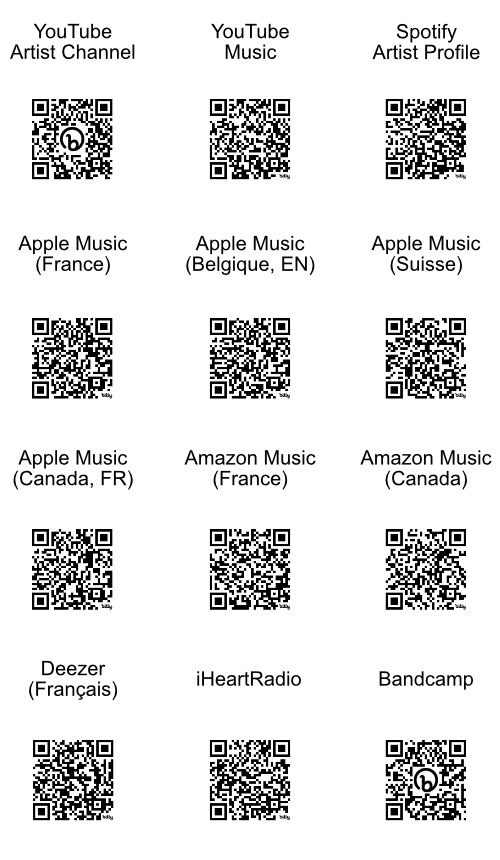

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify