Aperçu

🎼 Aperçu général :

Sicilienne, Op. 78 est une œuvre composée en 1893 à l’origine pour une musique de scène (non achevée) intitulée Pelléas et Mélisande. Plus tard, Fauré l’adapta pour plusieurs formations, notamment pour flûte (ou violoncelle) et piano, et elle est devenue l’une de ses pièces les plus populaires.

🎶 Caractéristiques musicales :

Style : Romantique français, avec des touches impressionnistes.

Forme : Sicilienne – une danse baroque en rythme ternaire (6/8 ou 12/8), souvent lente et mélancolique.

Tonalité : Généralement en sol mineur, ce qui renforce l’atmosphère douce et mélancolique.

Mélodie : Très chantante, fluide, presque vocale – une ligne lyrique typique de Fauré.

Accompagnement : Délicat, souvent en arpèges ou en balancements réguliers, rappelant le mouvement d’une barque sur l’eau.

🎻 Couleurs et atmosphère :

La pièce évoque une douce nostalgie, une mélancolie tranquille, mais jamais lourde. Elle donne l’impression d’une rêverie élégante, entre ombre et lumière. Elle peut être interprétée comme une méditation poétique, pleine de finesse.

📚 Petit détail intéressant :

Même si elle est devenue célèbre de façon indépendante, la Sicilienne a ensuite été réintégrée dans l’adaptation orchestrale de la musique de scène pour Pelléas et Mélisande, et est souvent jouée dans ce contexte également.

Histoire

En 1893, Gabriel Fauré, alors au sommet de son art, reçoit une commande pour écrire la musique d’une pièce de théâtre : Le Bourgeois gentilhomme de Molière, dans une version modernisée par le poète Paul Armand Silvestre. Dans ce contexte, Fauré compose une petite pièce instrumentale, gracieuse et teintée de mélancolie : la Sicilienne. Elle est d’abord conçue pour flûte, cordes et harpe – une instrumentation légère et transparente, à l’image de la danse baroque dont elle porte le nom.

Mais la production théâtrale est finalement abandonnée avant même de voir le jour. La Sicilienne, elle, échappe à l’oubli. Fauré la garde précieusement dans ses carnets, conscient de sa beauté simple et de son potentiel. Quelques années plus tard, en 1898, il reçoit une nouvelle commande : cette fois, pour mettre en musique Pelléas et Mélisande, la célèbre pièce symboliste de Maeterlinck. Il se souvient alors de cette Sicilienne abandonnée et décide de l’intégrer à sa nouvelle partition orchestrale.

Ce qui n’était au départ qu’un fragment écrit pour une comédie légère devient alors un moment suspendu dans une œuvre profondément poétique et mystérieuse. La Sicilienne y prend une nouvelle vie, plus profonde, plus intérieure. Elle est plus qu’une simple danse : c’est un souffle doux, un soupir élégant, une rêverie musicale.

Fauré adaptera ensuite la pièce pour différentes formations, notamment pour flûte (ou violoncelle) et piano. Et c’est dans cette version qu’elle deviendra une de ses œuvres les plus connues et les plus souvent jouées, aimée pour son charme discret, sa clarté, et ce voile de tristesse tendre qui la traverse sans jamais l’alourdir.

Ainsi, la Sicilienne de Fauré est née deux fois : d’abord comme un divertissement de théâtre, puis comme un moment de grâce dans un univers symboliste. Et si elle continue de toucher les cœurs aujourd’hui, c’est sans doute parce qu’elle semble parler doucement, comme un murmure venu d’un autre temps.

Chronologie

Avec plaisir. Voici la chronologie de la Sicilienne, Op. 78 de Gabriel Fauré, racontée de façon fluide, comme une petite histoire à travers le temps.

Tout commence en 1893. Gabriel Fauré, compositeur respecté mais encore discret, est sollicité pour écrire une musique de scène pour une version modernisée du Bourgeois gentilhomme de Molière, réécrite par son ami Paul Armand Silvestre. Enthousiaste, Fauré compose une série de pièces, dont une délicate danse en rythme balancé : la Sicilienne. L’œuvre est écrite pour un petit ensemble instrumental – flûte, cordes et harpe – et se distingue immédiatement par sa grâce et sa mélancolie raffinée.

Mais voilà que le projet théâtral tombe à l’eau : la production est annulée avant d’avoir vu le jour. La Sicilienne, elle, ne disparaît pas. Fauré, qui en sent le potentiel poétique, la met de côté.

Quelques années passent. En 1898, on lui commande une nouvelle musique de scène, cette fois pour la pièce symboliste Pelléas et Mélisande de Maurice Maeterlinck, destinée à être jouée à Londres. C’est à ce moment que Fauré ressort sa Sicilienne. Il la réorchestre légèrement pour mieux s’intégrer dans l’atmosphère mystérieuse et brumeuse de la pièce. Ainsi, elle trouve sa place dans la version orchestrale de la Suite Pelléas et Mélisande, où elle devient l’un des moments les plus appréciés.

Peu après, Fauré décide d’en faire une version pour violoncelle et piano (ou flûte et piano), qui devient l’Opus 78 officiel, publié en 1898 également. Cette version intimiste, idéale pour les salons et les récitals, contribue à faire connaître la pièce largement au-delà du cercle des initiés.

Au fil du XXe siècle, la Sicilienne devient une œuvre incontournable du répertoire romantique français. Elle est transcrite pour de nombreux instruments, jouée par les plus grands solistes, et souvent utilisée dans les films, les émissions et même les publicités pour évoquer l’élégance, la nostalgie ou une certaine douceur du passé.

De 1893 à aujourd’hui, la Sicilienne a donc connu une vie discrète mais brillante, passant de projet abandonné à miniature intemporelle, preuve que parfois, les œuvres les plus délicates sont celles qui traversent le temps avec le plus de grâce.

Pièce à succès de l’époque?

Excellente question ! Et la réponse est nuancée, car le succès de la Sicilienne, Op. 78 ne fut pas immédiat, mais progressif – presque comme la pièce elle-même : discrète, élégante, et pleine de subtilité.

🌟 Un succès modeste au début

Lorsque la Sicilienne paraît en 1898, elle n’est pas tout de suite un immense “tube” de salon comme certaines œuvres populaires de l’époque. Fauré, bien qu’estimé dans les cercles artistiques et intellectuels, n’est pas encore une figure dominante du grand public. Son style raffiné, intimiste, parfois un peu “introspectif”, n’a pas le même attrait immédiat que celui de compositeurs plus flamboyants comme Saint-Saëns ou Massenet.

La pièce est d’abord connue à travers la musique de scène pour Pelléas et Mélisande, jouée à Londres en 1898. Là, elle est bien accueillie, mais surtout par les milieux cultivés. Ce n’est que lorsque la version pour instrument soliste et piano (violoncelle ou flûte) est publiée la même année que la Sicilienne commence à gagner un public plus large.

📖 Les ventes de partitions

Les partitions pour piano (notamment la réduction pour instrument soliste + piano) se sont vendues raisonnablement bien, surtout dans les cercles de musiciens amateurs et les salons de la bourgeoisie cultivée. Elle est assez accessible techniquement, ce qui en a fait une pièce prisée pour l’étude ou les concerts privés.

Elle ne connut pas un succès commercial massif immédiat, mais elle s’est inscrite dans le temps comme un petit bijou du répertoire romantique français. Son élégance mélancolique et sa simplicité apparente lui ont assuré une longue vie, bien au-delà de l’effervescence des modes de l’époque.

🎼 En résumé

Non, la Sicilienne n’a pas été un grand succès populaire à sa sortie, mais elle a été appréciée dans les cercles raffinés. Et oui, les partitions de piano se sont bien vendues, surtout à mesure que la notoriété de Fauré grandissait. Aujourd’hui, elle est l’une de ses œuvres les plus jouées, preuve que la grâce silencieuse peut parfois l’emporter sur le succès tapageur.

Episodes et anecdotes

La Sicilienne, Op. 78 de Gabriel Fauré, malgré sa douceur et son apparente simplicité, cache en coulisses quelques épisodes intéressants et même un peu inattendus. Voici quelques anecdotes et moments marquants liés à cette pièce discrète mais durable.

🎭 1. Une musique pour une pièce qui n’a jamais vu le jour

La Sicilienne a été composée en 1893 pour une adaptation du Bourgeois gentilhomme de Molière, revue par le poète Paul Armand Silvestre. Fauré écrit plusieurs pièces pour cette production, dont cette Sicilienne pleine de charme. Mais voilà : le projet de théâtre tombe à l’eau avant même d’être monté.

Résultat ? La Sicilienne est mise de côté pendant cinq ans. Une pièce fantôme, oubliée, jusqu’à ce que Fauré la ressorte pour un autre projet…

🎟️ 2. Une “recyclage” de génie dans Pelléas et Mélisande

En 1898, lorsqu’il reçoit la commande de la musique de scène pour Pelléas et Mélisande, Fauré repense à cette Sicilienne abandonnée. Il la réorchestre et l’intègre dans cette nouvelle œuvre. Un peu comme un artisan qui retrouve un tissu précieux pour en faire un vêtement sur mesure.

Ce recyclage musical est l’un des plus élégants de la musique française : une pièce légère destinée à une comédie devient un moment poétique au cœur d’un drame symboliste. Et pourtant, elle s’y glisse parfaitement, preuve de l’universalité de sa couleur musicale.

📖 3. L’anecdote du conservatoire : les élèves l’adorent

Fauré, qui a été directeur du Conservatoire de Paris de 1905 à 1920, voyait souvent sa Sicilienne être jouée par les étudiants. Elle était très prisée comme pièce d’étude – elle permettait de travailler le phrasé, le souffle (pour les flûtistes), l’archet (pour les violoncellistes), et l’expression tout en restant accessible techniquement.

Il paraît que Fauré souriait en entendant ses élèves la jouer – un peu étonné que cette petite pièce, à l’origine presque accidentelle, devienne un standard pédagogique.

🎬 4. Une star du cinéma… sans le vouloir

Au fil du temps, la Sicilienne est devenue un véritable cliché sonore du raffinement français. On l’entend dans des films, documentaires, publicités… toujours pour évoquer quelque chose de nostalgique, élégant ou tendre. Son style est tellement reconnaissable que certains réalisateurs l’ont utilisée comme raccourci émotionnel.

Elle est même apparue dans plusieurs films en arrière-plan de scènes intimistes ou mélancoliques – presque comme une voix intérieure.

🧡 5. Fauré n’en faisait pas grand cas…

Fait amusant : Fauré lui-même ne considérait pas la Sicilienne comme l’une de ses grandes œuvres. Il en parlait avec légèreté, comme une “jolie chose”, mais sans lui donner le poids émotionnel qu’on lui accorde aujourd’hui. Il pensait sans doute à ses œuvres plus ambitieuses, comme ses sonates, ses quatuors, ou son Requiem.

Et pourtant, c’est bien cette petite pièce gracieuse qui a conquis le monde.

Caractéristiques de la musique

Avec plaisir ! Parlons des caractéristiques musicales de la Sicilienne, Op. 78 de Gabriel Fauré, cette pièce à la fois simple en apparence et subtile en profondeur. Son style délicat et son atmosphère envoûtante reposent sur plusieurs choix de composition très typiques de Fauré — et très efficaces.

🎼 Le rythme : la danse en filigrane

La Sicilienne tire son nom d’une danse baroque, la sicilienne, généralement en 6/8 ou 12/8, au mouvement balancé, presque berçant. Fauré reprend ce modèle à sa manière : un rythme souple et ondulant, souvent basé sur un motif de croche pointée – double croche, donnant cette impression de mouvement gracieux mais légèrement voilé, comme une barque sur une eau tranquille.

Ce rythme régulier contribue à l’aspect hypnotique de la pièce, avec cette sensation de flotter doucement dans le temps.

🎵 La mélodie : chant intérieur

Fauré est un maître de la ligne mélodique chantante, et ici, il déploie une mélodie douce, sinueuse, presque vocale, qui semble raconter une histoire sans paroles. Elle s’élève puis retombe, avec des inflexions naturelles, comme une phrase parlée.

La simplicité apparente de la mélodie cache une vraie finesse : les intervalles sont choisis avec soin, les tensions sont douces mais sensibles, et chaque note semble posée là avec une précision poétique.

🎹 L’accompagnement : délicat et enveloppant

Dans la version pour piano, l’accompagnement repose sur des arpèges souples et continus, qui soutiennent la mélodie sans jamais l’écraser. Le piano ne brille pas par la virtuosité mais par son souffle régulier et transparent, qui agit presque comme un voile de brume sous la ligne soliste.

On retrouve parfois des alternances d’accords entre les mains, créant un effet de balancement très caractéristique de la sicilienne.

🎭 La tonalité : entre lumière et ombre

La pièce est en sol mineur, une tonalité qui chez Fauré a souvent une couleur nostalgique, douce mais jamais désespérée.

Fauré joue avec les modulations subtiles, notamment vers le majeur (si bémol majeur, relatif) pour créer des éclaircies fugitives, comme des passages de lumière entre des nuages. Il évite les contrastes brusques : tout est fondu, nuancé, fluide.

🎨 L’harmonie : typiquement fauréenne

Fauré a un style harmonique très personnel : ici, on trouve des enchaînements d’accords inattendus mais naturels, des modulations discrètes, et des accords enrichis (avec septièmes, neuvièmes) qui donnent une sensation de profondeur sans jamais alourdir le discours.

Il utilise aussi des notes de passage chromatiques, qui créent un sentiment de flottement émotionnel — une tension douce mais poignante.

🎻 L’instrumentation : raffinée et intime

Dans la version orchestrale (pour Pelléas et Mélisande), la Sicilienne est orchestrée avec finesse, notamment grâce à la flûte, qui apporte une touche pastorale, et aux cordes légères, qui enveloppent le tout d’une douceur cotonneuse.

Dans les versions de chambre (flûte/piano ou violoncelle/piano), la pièce conserve cette qualité de confidence, comme un murmure musical entre deux interprètes.

💫 En résumé :

La Sicilienne est une pièce équilibrée, fluide, intérieure, où tout est dans la subtilité : rythme dansant sans exubérance, mélodie chantante sans emphase, harmonie raffinée sans surcharge. Elle incarne à merveille cette élégance discrète que l’on associe à Fauré — et à la musique française de la Belle Époque.

Analyse, Tutoriel, interprétation et points importants de jeu

Sicilienne, Op. 78 de Fauré, non plus seulement comme auditeur, mais comme pianiste. Que l’on soit élève ou interprète expérimenté, cette pièce est une leçon de musicalité, de respiration, de finesse. Voici donc une analyse vivante, un petit tutoriel, des conseils d’interprétation, et les points essentiels à retenir pour la jouer au piano.

🎼 1. Analyse globale (forme, structure, tonalité)

La Sicilienne est structurée en forme binaire avec reprise modifiée, un peu comme un ABA’ souple, avec transitions intégrées :

Section A (Sol mineur) : l’exposition de la célèbre mélodie — douce, nostalgique.

Section B (modulations) : exploration de tonalités voisines (notamment Si bémol majeur, relatif majeur), variations mélodiques et climatiques.

Retour A’ : réexposition transformée, souvent plus intime, avec un effet de retrait, comme une mémoire qui revient doucement.

La tonalité de Sol mineur est centrale, mais Fauré module finement, toujours avec fluidité et discrétion, ce qui rend l’harmonie un peu flottante, comme suspendue.

🎹 2. Tutoriel – Comment aborder la pièce au piano

a. Travailler l’accompagnement d’abord

Le piano dans cette œuvre n’est pas là pour briller, mais pour soutenir, respirer, colorer. Commencez par déchiffrer l’accompagnement seul (surtout main gauche), en arpèges lents, pour sentir le balancement rythmique. Le but est d’obtenir une ondulation souple et régulière, comme une mer calme.

Pensez au rythme de croche pointée – double croche typique de la sicilienne (en 6/8), mais jouée avec légèreté.

b. Travailler la ligne mélodique comme un chant

Ensuite, concentrez-vous sur la mélodie main droite (ou la partie soliste si vous jouez l’accompagnement seul). Jouez-la chantée, avec du souffle, comme si elle était jouée par un violoncelle ou chantée par une voix douce. Travaillez les appuis souples, les notes longues, et les fins de phrases : elles doivent se dissoudre naturellement, comme un soupir.

c. Mettre ensemble avec attention au phrasé

Une fois les deux mains sûres, jouez lentement en évitant toute sécheresse. Fauré est un compositeur du lien, du doux legato, du temps suspendu. Cherchez une transparence sonore : le piano doit évoquer la harpe, ou une toile légère.

🎭 3. Interprétation – Comment raconter une histoire

Fauré n’écrit rien de violent ici. Pas de grandes vagues, pas d’excès. Ce que vous racontez, c’est un souvenir, une douleur douce, ou une lumière filtrée par les voiles du passé.

Nuancez subtilement : cette pièce n’a pas besoin de fortissimo. Travaillez plutôt les pianos, les crescendos doux, les diminuendos naturels.

Rubato discret : quelques inflexions rythmiques sont bienvenues, mais toujours avec goût, sans alourdir. Laissez respirer les fins de phrases.

Transitions : travaillez les modulations et changements de section comme des changements d’atmosphère, pas comme des ruptures.

✅ 4. Points importants à retenir pour jouer la pièce

Respiration : ne jouez jamais “en mesure stricte” – pensez en respiration naturelle, comme un poème murmuré.

Équilibre : la mélodie doit toujours flotter au-dessus de l’accompagnement, même dans les parties plus denses.

Tonalité et couleurs : suivez les modulations comme une promenade dans un paysage changeant – jouez la couleur des harmonies.

Simplicité assumée : ne cherchez pas à faire “plus”, cherchez à faire “juste”.

Silence expressif : les petits silences entre les phrases sont essentiels. Ils disent autant que les notes.

🎧 5. Un conseil d’écoute avant de jouer

Écoutez la Sicilienne interprétée par des violoncellistes ou flûtistes (ex. : Jean-Pierre Rampal, Jacqueline du Pré, Emmanuel Pahud…). Cela vous donnera une autre respiration, une manière d’imaginer la mélodie non pianistique. Ensuite, ramenez cette musicalité à votre clavier.

Grandes interprétations et enregistrements

La Sicilienne, Op. 78 de Gabriel Fauré est principalement connue dans ses versions pour violoncelle et piano ou pour orchestre. Cependant, il existe également des interprétations notables de cette œuvre en solo piano. Voici quelques enregistrements remarquables :

Jean-Philippe Collard : Pianiste français réputé pour son interprétation des œuvres de Fauré, il a enregistré la Sicilienne dans sa version pour piano solo. Son enregistrement figure dans l’album Fauré: Piano Works, Chamber Music, Orchestral Works & Requiem.

Simon Crawford-Phillips : Pianiste britannique, il a interprété la Sicilienne dans une version pour piano solo.

Gabriele Tomasello : Pianiste italien, il a proposé une interprétation de la Sicilienne en solo piano.

Il est à noter que Fauré lui-même a réalisé un enregistrement de sa Sicilienne au piano, capturé sur rouleau de piano mécanique, offrant ainsi un aperçu direct de son interprétation personnelle.

Ces enregistrements offrent des perspectives variées sur l’interprétation de la Sicilienne en version pour piano solo, chacun apportant sa sensibilité et son approche unique à cette œuvre emblématique de Fauré.

Autres interprétations et enregistrements

La Sicilienne, Op. 78 de Gabriel Fauré, bien que principalement connue dans ses versions pour violoncelle et piano ou pour orchestre, a également été transcrite et interprétée en solo piano par plusieurs artistes. Voici quelques enregistrements notables :

Kathleen Long

Pianiste britannique, Kathleen Long a réalisé des enregistrements de plusieurs œuvres de Fauré, y compris la Sicilienne. Son interprétation est reconnue pour son élégance et sa finesse, capturant l’essence de la musique de Fauré.

Germaine Thyssens-Valentin

Pianiste française, Germaine Thyssens-Valentin a été l’une des premières à enregistrer l’intégrale des œuvres pour piano de Fauré dans les années 1950. Sa version de la Sicilienne est saluée pour son approche authentique et sa profondeur émotionnelle.

Jean Hubeau

Pianiste et pédagogue français, Jean Hubeau a également enregistré la Sicilienne dans le cadre de son exploration des œuvres de Fauré. Son interprétation est appréciée pour sa précision et son expressivité.

Simon Crawford-Phillips

Pianiste britannique, Simon Crawford-Phillips a proposé une interprétation contemporaine de la Sicilienne.

Ces enregistrements offrent une variété d’interprétations de la Sicilienne en version pour piano solo, chacune apportant une perspective unique sur cette œuvre emblématique de Fauré.

Interprétations et enregistrements des autres formations

La Sicilienne, Op. 78 de Gabriel Fauré est une pièce très populaire, souvent interprétée dans différentes formations au-delà de la version originale pour flûte et piano. Elle a été transcrite et enregistrée de nombreuses fois pour divers instruments et ensembles. Voici quelques interprétations notables dans différentes formations :

🎻 Version pour violoncelle et piano

Jacqueline du Pré (violoncelle) et Gerald Moore (piano)

Mischa Maisky (violoncelle) et Daria Hovora (piano)

🎻 Version pour violon et piano

Joshua Bell (violon) et Paul Coker (piano)

Itzhak Perlman (violon) et Samuel Sanders (piano)

🎼 Version orchestrale

Jean-Pierre Rampal (flûte) avec l’Orchestre de chambre Jean-François Paillard

James Galway (flûte) avec London Symphony Orchestra, direction Andrew Davis

Emmanuel Pahud (flûte) avec Orchestre de Paris, direction Marc Minkowski

🎹 Version pour piano solo (transcription)

Interprétée par Jean-Philippe Collard

Transcription également jouée par Pascal Rogé

🪗 Version pour instruments divers / arrangements originaux

Guitarre et flûte : Jean-Pierre Rampal et Alexandre Lagoya

Harp and flute : Lily Laskine et Jean-Pierre Rampal

Clarinette et piano : Sharon Kam (clarinette), Itamar Golan (piano)

Dans la bande sonore

La Sicilienne, Op. 78 de Gabriel Fauré a été utilisée plusieurs fois au cinéma en raison de son lyrisme, de sa délicatesse et de sa mélancolie subtile. Voici quelques films notables où la pièce figure en tant que bande sonore :

🎬 Films où la Sicilienne est utilisée :

1. “Crimes et Délits” (Crimes and Misdemeanors) – 1989, de Woody Allen

La Sicilienne est utilisée dans une scène introspective et émotive.

Interprétation : version pour flûte et orchestre.

2. “Le Château de ma mère” – 1990, de Yves Robert

Film basé sur l’œuvre de Marcel Pagnol.

La Sicilienne y apparaît dans une ambiance nostalgique et pastorale.

Elle renforce la tonalité poétique du récit de l’enfance.

3. “The Good Wife” (série télévisée)

Utilisée ponctuellement dans une scène dramatique.

Elle accompagne un moment de tension émotionnelle, soulignant l’intériorité des personnages.

🎞 Autres utilisations (moins directement référencées) :

Elle est parfois entendue dans des documentaires, films d’époque ou drames romantiques, notamment dans des contextes français ou anglo-saxons où une touche classique et élégante est souhaitée.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

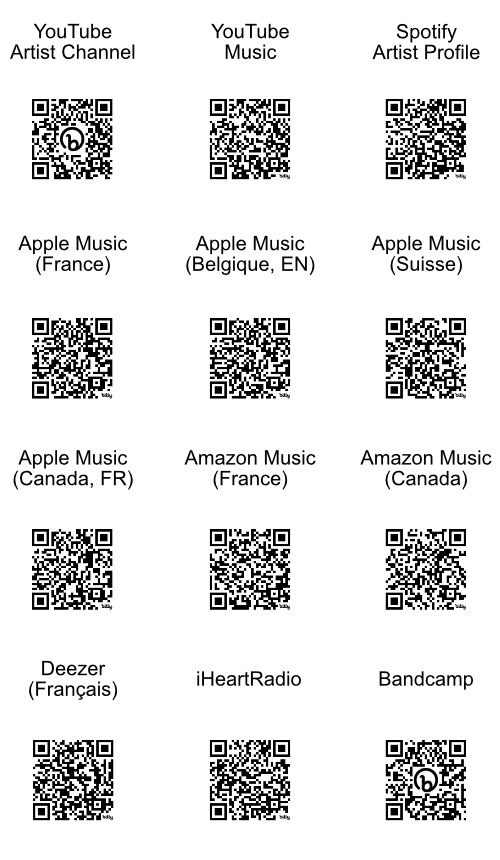

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify