Aperçu

🎼 Georges Bizet : Un Génie Foudroyé Trop Tôt

Georges Bizet (1838-1875) fut un compositeur français de génie, dont la carrière, bien que brève, a profondément marqué l’histoire de la musique. Connu surtout pour son chef-d’œuvre “Carmen”, il a laissé une empreinte indélébile sur l’opéra français.

🎹 Enfant prodige

Né à Paris dans une famille de musiciens, Georges Bizet montra très tôt des dons exceptionnels. À l’âge de 9 ans, il entra au Conservatoire de Paris, où il impressionna ses professeurs par sa virtuosité au piano et son talent pour la composition. Il reçut une formation rigoureuse sous la direction de Charles Gounod et Jacques Fromental Halévy (son futur beau-père).

🏆 Le Prix de Rome : Départ pour l’Italie

En 1857, à seulement 19 ans, Bizet remporta le prestigieux Prix de Rome, qui lui permit de séjourner à la Villa Médicis en Italie. Ce voyage enrichit sa sensibilité musicale et lui fit découvrir les trésors de la musique italienne, bien que ses premières compositions italiennes, comme l’opéra “Don Procopio”, n’aient pas connu un grand succès.

🎭 Débuts difficiles dans le monde lyrique

De retour à Paris, Bizet tenta de s’imposer sur la scène lyrique, mais ses premières œuvres furent accueillies avec indifférence. “Les Pêcheurs de perles” (1863), bien que prometteur, ne connut qu’un succès mitigé. De même, “La Jolie Fille de Perth” (1867) ne parvint pas à attirer l’attention du public. Malgré ces revers, Bizet persévéra avec détermination.

💔 “Carmen” : Une révolution et un scandale

C’est avec “Carmen” (1875), inspiré de la nouvelle de Prosper Mérimée, que Bizet atteignit son apogée… mais pas sans difficulté. Lors de sa première à l’Opéra-Comique de Paris, l’œuvre provoqua un scandale ! Les spectateurs, habitués à des opéras plus légers, furent choqués par le réalisme cru, la sensualité de Carmen et la fin tragique. Le personnage de Carmen, femme libre et indomptable, dérangeait les mœurs de l’époque. Bizet fut profondément affecté par cet accueil froid.

😢 Un décès prématuré : la tragédie de Bizet

Quelques mois seulement après la création de “Carmen”, Bizet mourut soudainement d’une crise cardiaque, à 36 ans, sans avoir eu le temps de voir le triomphe posthume de son œuvre. Ironie du destin, “Carmen” connut un immense succès quelques mois après sa mort et devint l’un des opéras les plus joués au monde.

🎶 Un style unique : entre lyrisme et réalisme

Le style de Bizet se distingue par son sens du lyrisme mélodique, sa richesse harmonique et son talent pour capturer les émotions humaines. Il apporta une dimension réaliste et dramatique à l’opéra français, rompant avec les conventions de l’époque. Ses orchestrations vivantes et colorées témoignent d’une grande maîtrise technique.

🎁 Héritage : Un maître reconnu après sa mort

Bien que Bizet ait quitté ce monde trop tôt, son influence fut immense. “Carmen” devint une source d’inspiration pour des compositeurs comme Debussy, Ravel et Puccini. Aujourd’hui, “Carmen” est l’un des opéras les plus joués dans le monde et continue de captiver les publics avec ses airs inoubliables comme “L’amour est un oiseau rebelle” et “La Habanera”.

Georges Bizet, un génie parti trop tôt, mais dont la musique résonne éternellement… 🎵❤️

Histoire

🎭 Georges Bizet : Le Destin Brisé d’un Génie Incompris

Dans le Paris du XIXe siècle, un enfant prodige voyait le jour en 1838. Georges Bizet, fils d’un professeur de chant et d’une pianiste douée, baignait dès son plus jeune âge dans un environnement musical riche. Il montra des talents exceptionnels très tôt, si bien que, dès l’âge de 9 ans, il intégra le prestigieux Conservatoire de Paris. Là, il éblouit ses professeurs par sa virtuosité au piano et sa précocité en composition. Ses maîtres, parmi lesquels figuraient Charles Gounod et Jacques Fromental Halévy, remarquèrent son potentiel et l’encouragèrent à poursuivre dans cette voie.

🎹 Un Enfant Surdoué et le Prix de Rome

Bizet grandit dans l’ombre des grands compositeurs de son époque, mais il se distingua rapidement. À 19 ans, il décrocha le très convoité Prix de Rome, un honneur qui lui ouvrit les portes de la Villa Médicis en Italie pour un séjour de trois ans. Ce séjour fut une période charnière. Il y découvrit les chefs-d’œuvre de la Renaissance italienne et perfectionna son art, bien que ses premières œuvres composées à Rome, comme “Don Procopio”, n’aient pas marqué les esprits.

Lorsqu’il rentra à Paris, Bizet était prêt à conquérir le monde de l’opéra. Pourtant, les choses ne se passèrent pas comme prévu.

🎭 Des Débuts Prometteurs mais Difficiles

Malgré son talent, Bizet peina à se faire une place. En 1863, il présenta “Les Pêcheurs de perles”, un opéra exotique situé à Ceylan. Bien que l’œuvre renferme des passages sublimes, comme le célèbre duo “Au fond du temple saint”, elle ne connut qu’un succès mitigé. Bizet, déçu, se lança dans d’autres projets, espérant enfin obtenir la reconnaissance tant désirée.

Il composa ensuite “La Jolie Fille de Perth” (1867), une œuvre aux accents romantiques inspirée de Walter Scott, mais là encore, le public resta tiède. Bizet, malgré son immense talent, restait dans l’ombre, frustré par des échecs répétés et l’indifférence des critiques.

💔 Un Mariage, mais un Artiste Tourmenté

En 1869, Bizet épousa Geneviève Halévy, la fille de son ancien professeur. Leur mariage fut marqué par des tensions, Geneviève souffrant de crises de dépression, et Bizet, de son côté, étant souvent accaparé par ses frustrations artistiques. Les difficultés financières s’accumulaient, et Bizet dut parfois gagner sa vie comme pianiste et arrangeur.

C’est dans ce contexte de doutes et de combats qu’il se lança dans la composition de l’œuvre qui allait bouleverser sa vie… et l’histoire de l’opéra.

🎭 “Carmen” : Le Chef-d’œuvre Mal Compris

En 1872, Bizet reçut une commande pour un nouvel opéra destiné à l’Opéra-Comique de Paris. Il choisit d’adapter “Carmen”, une nouvelle de Prosper Mérimée racontant l’histoire tragique d’une bohémienne libre et envoûtante qui entraîne Don José, un soldat, dans une spirale de passion et de jalousie destructrice.

Bizet savait que cette œuvre allait choquer. “Carmen” ne ressemblait à aucun opéra de l’époque : une héroïne audacieuse, une fin tragique, un réalisme cru qui dérangeait les bonnes mœurs. Lors de la première, le 3 mars 1875, l’accueil fut glacial. Le public de l’Opéra-Comique, habitué aux œuvres légères et moralisatrices, ne comprit pas cette histoire où une femme indépendante défiait les conventions et trouvait la mort de sa propre main, indirectement.

Les critiques fusèrent, accusant Bizet de manquer de goût et d’avoir créé une œuvre « immorale ». Le compositeur, blessé et déçu, sentit le poids de cet échec. Ce qu’il ignorait, c’est que “Carmen” allait bientôt devenir un phénomène mondial… mais il ne le verrait jamais.

😢 Un Destin Brisé : La Mort Avant la Gloire

Quelques mois après la création de “Carmen”, Bizet, épuisé par les critiques et les tensions, tomba gravement malade. Le 3 juin 1875, à seulement 36 ans, il succomba à une crise cardiaque, laissant derrière lui une œuvre inachevée et un monde musical qui n’avait pas encore pris la mesure de son génie.

Le destin joua un tour cruel à Bizet. Peu après sa mort, “Carmen” commença à connaître un succès fulgurant à travers l’Europe. Le public, d’abord réticent, fut conquis par la force dramatique de l’œuvre, ses mélodies envoûtantes comme “La Habanera” et “L’amour est un oiseau rebelle”, et l’intensité tragique de l’histoire.

🎶 L’Héritage de Bizet : Une Légende Éternelle

Aujourd’hui, “Carmen” est l’un des opéras les plus joués et les plus aimés au monde. Bizet, parti trop tôt, n’a jamais pu savourer ce triomphe, mais son nom est désormais gravé dans l’histoire de la musique. Sa capacité à capturer la passion humaine, son sens du drame et son génie mélodique ont influencé des générations de compositeurs, de Puccini à Ravel.

Georges Bizet, le compositeur au destin brisé, continue de faire vibrer les cœurs, prouvant que le véritable génie transcende le temps… 🎵❤️

Chronologie

🎼 Chronologie de Georges Bizet : Le Parcours d’un Génie Incompris

1838 : Naissance à Paris

Le 25 octobre 1838, Georges Bizet voit le jour dans une famille de musiciens. Son père, Adolphe Bizet, est professeur de chant, et sa mère, Aimée Delsarte, est une pianiste accomplie. La musique l’entoure dès son plus jeune âge.

1847 : Entrée au Conservatoire de Paris

À seulement 9 ans, Bizet est admis au prestigieux Conservatoire de Paris. Il y étudie le piano avec Antoine François Marmontel et la composition avec Jacques Fromental Halévy (son futur beau-père) et Charles Gounod, qui deviendra une influence majeure.

1855 : Première composition majeure

À 17 ans, Bizet compose sa Symphonie en do majeur, une œuvre brillante qui ne sera redécouverte qu’en 1935. Elle montre déjà l’influence de Gounod et une maîtrise étonnante de l’orchestration.

1857 : Prix de Rome 🏆

À 19 ans, il remporte le Prix de Rome, la plus prestigieuse récompense pour un jeune compositeur. Cette distinction lui permet de séjourner trois ans à la Villa Médicis à Rome, où il étudie et compose dans un cadre inspirant.

1858-1860 : Séjour à Rome 🇮🇹

Durant son séjour italien, Bizet compose plusieurs œuvres, dont “Don Procopio”, un opéra bouffe. Il se passionne pour la musique italienne et s’imprègne des chefs-d’œuvre de la Renaissance, mais aucune de ses œuvres composées en Italie ne connaît un succès notable.

1860 : Retour à Paris et premières difficultés

De retour à Paris, Bizet peine à se faire une place dans le monde lyrique. Il travaille comme pianiste, arrangeur et professeur pour subvenir à ses besoins.

1863 : Création des “Pêcheurs de perles” 🎭

À 25 ans, Bizet présente son premier grand opéra, “Les Pêcheurs de perles”, à l’Opéra-Comique. Situé à Ceylan, cet opéra exotique contient de magnifiques passages, mais l’accueil est mitigé. Bizet commence à ressentir les difficultés d’imposer son art au public parisien.

1867 : “La Jolie Fille de Perth”

Bizet compose “La Jolie Fille de Perth”, un opéra inspiré du roman de Walter Scott. Bien que mieux accueilli que son précédent opéra, il n’atteint pas le succès escompté. Bizet reste frustré par son manque de reconnaissance.

1869 : Mariage avec Geneviève Halévy 💍

Bizet épouse Geneviève Halévy, la fille de son professeur. Leur mariage est marqué par des tensions : Geneviève souffre de dépression et leur vie conjugale est souvent difficile. Bizet, de son côté, reste absorbé par son travail.

1871 : La guerre et les déceptions

Pendant la guerre franco-prussienne, Bizet participe à la Garde nationale et vit des moments éprouvants. Après la guerre, il compose “Djamileh”, un court opéra orientaliste, mais là encore, le succès est limité.

1872 : Commande de “Carmen” 🎭

Bizet reçoit une commande pour un nouvel opéra destiné à l’Opéra-Comique. Il choisit d’adapter “Carmen”, une nouvelle de Prosper Mérimée. Ce projet l’enthousiasme, mais il sait que l’histoire de cette femme libre et passionnée pourrait choquer les mœurs de l’époque.

1874 : Achèvement de “Carmen”

Après des mois de travail acharné, Bizet achève “Carmen”. Il met tout son cœur et son âme dans cette œuvre révolutionnaire, mêlant réalisme, passion et musique flamboyante.

3 mars 1875 : Première de “Carmen”

La première de “Carmen” à l’Opéra-Comique est un échec retentissant. Le public est choqué par le réalisme cru de l’histoire, la sensualité de Carmen et la fin tragique. Bizet est profondément blessé par cet accueil froid.

3 juin 1875 : Mort soudaine de Bizet 😢

À seulement 36 ans, Bizet succombe à une crise cardiaque, probablement aggravée par le stress et la déception liée à l’échec de “Carmen”. Il meurt sans savoir que son chef-d’œuvre deviendra l’un des opéras les plus joués au monde.

Quelques mois après sa mort : Le triomphe posthume de “Carmen”

Ironie du destin, “Carmen” connaît un immense succès à travers l’Europe peu après la mort de Bizet. L’œuvre devient rapidement un pilier du répertoire lyrique mondial.

Aujourd’hui : Bizet, immortel grâce à “Carmen”

Bizet est aujourd’hui célébré comme l’un des plus grands compositeurs de l’opéra français. Bien qu’il ait quitté ce monde trop tôt, son héritage continue d’enchanter des millions de spectateurs à travers le monde. 🎵❤️

Caractéristiques de la musique

🎼 Les Caractéristiques de la Musique de Georges Bizet : Entre Passion et Réalisme

La musique de Georges Bizet est un mélange saisissant de lyrisme, de couleurs orchestrales riches et d’un réalisme saisissant, qui a marqué une rupture avec les conventions de son époque. Bien que sa carrière ait été tragiquement courte, Bizet a su développer un style unique qui a influencé l’évolution de l’opéra français et la musique classique en général.

🎭 1. Un Réalisme Musical Innovant

Bizet s’est éloigné des idéaux romantiques de son temps pour explorer un réalisme musical plus cru et authentique. Ce réalisme atteint son apogée avec “Carmen”, où il dépeint la vie des bohémiennes, des soldats et des contrebandiers avec une vérité poignante. Contrairement aux opéras légers et idéalisés de l’époque, Bizet ose montrer des personnages humains, complexes et imparfaits.

➡️ Exemple :

Dans “Carmen”, les dialogues parlés alternent avec des arias envoûtants, renforçant le caractère vivant et théâtral de l’œuvre.

L’utilisation d’airs populaires et de mélodies inspirées du folklore espagnol donne à “Carmen” un caractère exotique et authentique.

🎶 2. Un Sens Aigu de la Mélodie

Bizet possédait un don naturel pour les mélodies mémorables. Ses airs sont souvent simples, mais d’une grande expressivité, gravant instantanément des thèmes dans l’esprit des auditeurs. Il savait exploiter les nuances vocales pour exprimer les émotions les plus profondes, créant des mélodies à la fois lyriques et accessibles.

➡️ Exemple :

“L’amour est un oiseau rebelle” (la Habanera de Carmen) est un chef-d’œuvre de sensualité et d’élégance, tout en étant facile à retenir.

Le duo “Au fond du temple saint” dans “Les Pêcheurs de perles” offre une mélodie envoûtante et mélancolique qui symbolise l’amitié et le désir.

🎨 3. Couleurs Orchestrales et Exotisme

Bizet était un maître de l’orchestration. Il utilisait une palette de couleurs orchestrales riche et variée, créant des atmosphères évocatrices et des ambiances expressives. Sa musique regorge d’influences exotiques, notamment dans “Carmen” et “Les Pêcheurs de perles”, où il s’inspire de motifs orientaux et espagnols pour transporter l’auditeur dans des contrées lointaines.

➡️ Exemple :

Dans “Carmen”, Bizet emploie des rythmes et des harmonies inspirés de la musique andalouse, avec des percussions et des motifs répétitifs qui évoquent le flamenco.

“Les Pêcheurs de perles” plonge l’auditeur dans une ambiance orientale grâce à des harmonies envoûtantes et des orchestrations raffinées.

💔 4. Expressivité et Passion

La musique de Bizet est profondément émotive et passionnée. Il savait exprimer toute la palette des sentiments humains, de la tendresse à la jalousie, en passant par la joie et la douleur. Son utilisation habile des modulations et des contrastes dynamiques amplifie l’intensité dramatique de ses œuvres.

➡️ Exemple :

Le personnage de Carmen incarne cette passion brûlante, passant de la séduction à la rébellion, jusqu’à sa tragique fin.

“Djamileh” illustre également cette capacité à exprimer des émotions subtiles et intenses à travers des lignes vocales riches et poignantes.

⚡️ 5. Une Rythmique Vivante et Énergique

Bizet savait manier les rythmes avec audace, créant une énergie dynamique qui donne à ses œuvres une vitalité irrésistible. Il alternait habilement les rythmes syncopés et les passages plus calmes pour maintenir l’intérêt dramatique.

➡️ Exemple :

Le chœur des cigarières dans “Carmen” pulse d’une énergie sensuelle et enjouée.

Les danses et les motifs rythmiques de “Carmen”, comme la séguedille, ajoutent une tension dramatique palpable.

🎼 6. Harmonie Subtile et Audacieuse

Bizet utilisait des harmonies riches et expressives, souvent teintées de chromatismes et de modulations inattendues. Il explorait des progressions harmoniques innovantes qui renforçaient le caractère dramatique de ses œuvres.

➡️ Exemple :

Dans “Carmen”, les modulations fréquentes traduisent les émotions changeantes des personnages.

“Les Pêcheurs de perles” fait preuve d’un langage harmonique raffiné, avec des accords subtilement enrichis pour exprimer le désir et la nostalgie.

🏆 7. Influence et Héritage Durable

Le style de Bizet, à la croisée du romantisme et du réalisme, a influencé des générations de compositeurs, de Puccini à Debussy. Il a montré que l’opéra pouvait être un reflet vibrant de la société et des passions humaines, ouvrant la voie à une nouvelle approche dramatique dans la musique lyrique.

🎵 En résumé :

La musique de Bizet est une célébration de la vie, des passions humaines et de la vérité émotionnelle. À travers des mélodies inoubliables, des couleurs orchestrales exotiques et un réalisme dramatique audacieux, Bizet a donné au monde des œuvres intemporelles, dont “Carmen” reste l’étoile brillante. 🌟

Impacts & Influences

🎼 L’Héritage de Georges Bizet : Un Impact Durable sur le Monde de la Musique

Bien que Georges Bizet ait connu peu de reconnaissance de son vivant, son œuvre — en particulier “Carmen” — a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de la musique. Sa manière innovante d’aborder l’opéra, son réalisme émotionnel et sa maîtrise orchestrale ont influencé des générations de compositeurs et redéfini les attentes du public.

🎭 1. Révolutionner l’Opéra avec “Carmen” : Un Tournant dans l’Histoire Lyrique

L’impact le plus profond de Bizet réside dans “Carmen”. Lors de sa création en 1875, cet opéra brisait les conventions de l’Opéra-Comique, où les histoires légères et moralisatrices étaient la norme. “Carmen” osait raconter une histoire sombre, tragique, portée par des personnages imparfaits, enracinés dans la réalité sociale.

➡️ Changements introduits :

Un réalisme cru et authentique : Bizet a montré la vie des classes populaires — cigarières, soldats, contrebandiers — et a brossé des portraits humains complexes, en particulier celui de Carmen, femme libre et indépendante, en rupture avec les archétypes féminins de l’époque.

Un usage novateur des dialogues parlés : Il mêle habilement dialogues parlés et musique, renforçant ainsi l’effet dramatique et rapprochant l’opéra du théâtre réaliste.

Un langage musical direct et accessible : Avec des airs mémorables comme la Habanera et la Séguedille, Bizet ancre son œuvre dans une réalité vivante et émotionnelle.

✅ Conséquences :

“Carmen” ouvre la voie à un nouveau type d’opéra, où les thèmes sociaux et psychologiques prennent le pas sur les récits idéalisés.

Cette révolution influencera directement les compositeurs du verismo italien, comme Puccini et Mascagni, qui reprendront cette idée de drame réaliste ancré dans la société contemporaine.

🎶 2. Influence sur les Compositeurs Italiens : Le Verismo en Pleine Mutation

Bizet a joué un rôle déterminant dans l’émergence du verismo, un mouvement lyrique italien du XIXe siècle prônant le réalisme dramatique et des personnages issus du peuple.

➡️ Impact sur :

Giacomo Puccini : Le réalisme émotionnel et la structure dramatique de “Carmen” ont influencé des opéras comme “La Bohème”, “Tosca” et “Madama Butterfly”, où Puccini utilise des personnages profondément humains confrontés à des dilemmes tragiques.

Pietro Mascagni et Ruggero Leoncavallo : Leurs opéras “Cavalleria Rusticana” et “Pagliacci” empruntent au modèle de Bizet l’intensité dramatique et la crudité des émotions.

🎨 3. Un Maître de l’Orchestration : Héritage dans l’Orchestration Moderne

Bizet possédait une maîtrise exceptionnelle de l’orchestration, utilisant des couleurs riches et variées pour exprimer les émotions et les nuances dramatiques. Ses orchestrations sont à la fois subtiles, audacieuses et expressives.

✅ Influences :

Claude Debussy : Bien que Debussy s’écarte de l’opéra traditionnel, il a reconnu l’influence de la palette orchestrale de Bizet, notamment dans son utilisation des couleurs harmoniques et des timbres instrumentaux.

Maurice Ravel : Ravel admirait Bizet pour son sens de la couleur orchestrale et son talent à associer exotisme et réalisme, ce qui transparaît dans des œuvres comme “Daphnis et Chloé”.

💔 4. La Modernité de l’Expression Emotionnelle

Bizet a ouvert la voie à une nouvelle façon d’exprimer les émotions humaines avec vérité et intensité. Il a délaissé les archétypes romantiques pour explorer des sentiments complexes et contradictoires, incarnés de manière frappante dans le personnage de Carmen.

✅ Conséquences :

Richard Strauss et Gustav Mahler ont poursuivi cette recherche d’émotions authentiques dans leur propre œuvre lyrique et symphonique.

L’évolution vers des personnages psychologiquement plus complexes dans l’opéra du XXe siècle doit beaucoup à l’audace de Bizet.

📚 5. Redécouverte Posthume : Une Source d’Inspiration Inépuisable

Après la mort de Bizet, “Carmen” a connu un succès fulgurant à travers l’Europe et le monde entier, devenant l’un des opéras les plus joués de tous les temps. Cette reconnaissance tardive a permis de redécouvrir ses autres œuvres, influençant la recherche musicologique et ravivant l’intérêt pour son catalogue oublié.

➡️ Exemple :

La Symphonie en do majeur, redécouverte en 1935, est désormais saluée comme une œuvre magistrale qui anticipe le style symphonique de la fin du XIXe siècle.

🌟 6. Une Influence au-delà de l’Opéra : Cinéma, Jazz et Culture Populaire

L’héritage de Bizet s’étend bien au-delà du domaine de l’opéra. Ses mélodies inoubliables ont été reprises dans des films, des œuvres symphoniques et même dans le monde du jazz.

➡️ Exemple :

“Carmen” a inspiré de nombreuses adaptations cinématographiques, dont le célèbre “Carmen Jones” (1954), une version jazz du chef-d’œuvre de Bizet.

Des artistes de jazz, comme Oscar Peterson et Miles Davis, ont revisité les thèmes de “Carmen” dans des arrangements modernes.

🎵 7. L’Héritage Musical : Un Modèle pour la Musique Scénique et Dramaturgique

Bizet a posé les bases d’une approche dramaturgique et musicale qui dépasse le cadre de l’opéra, influençant la manière dont la musique peut accompagner une narration, que ce soit au théâtre, au cinéma ou dans la musique de scène.

🏆 En Résumé :

Le génie de Georges Bizet n’a été pleinement reconnu qu’après sa mort, mais son influence est aujourd’hui partout :

🎭 Un tournant dans l’opéra avec “Carmen”, qui a donné naissance au verismo.

🎶 Une orchestration éclatante qui a marqué Debussy, Ravel et bien d’autres.

🎥 Une empreinte durable dans le cinéma et la culture populaire.

Bizet, parti trop tôt, a laissé derrière lui un héritage musical qui continue d’inspirer et d’émouvoir, prouvant que les vérités émotionnelles qu’il a mises en musique sont éternelles. 🎵✨

Relations

🎭 Les Relations de Georges Bizet : Amitiés, Influences et Collaborations

Bien que Georges Bizet ait vécu une courte vie marquée par des déceptions professionnelles, il a entretenu des relations riches et complexes avec d’autres compositeurs, interprètes, chefs d’orchestre et personnalités du monde culturel. Certaines de ces relations ont façonné son art, tandis que d’autres ont parfois été sources de tensions ou d’incompréhensions.

🎼 1. Charles Gounod : Mentor et Modèle

La relation entre Bizet et Charles Gounod fut déterminante. Bizet admirait profondément le compositeur de “Faust”, dont l’influence est perceptible dans ses premières œuvres. Gounod, en retour, voyait en Bizet un jeune prodige prometteur.

➡️ Nature de la relation :

Gounod fut un mentor pour Bizet au Conservatoire de Paris, l’aidant à perfectionner son art de l’harmonie et de la composition.

Bizet s’inspire du lyrisme et des harmonies délicates de Gounod dans ses premières œuvres, notamment sa Symphonie en do majeur et “Les Pêcheurs de perles”.

Cependant, au fil du temps, Bizet s’éloigne de l’esthétique de Gounod pour explorer un style plus personnel et réaliste.

⚡️ Tension ultérieure :

Lorsque “Carmen” est créée en 1875, Gounod exprime des réserves sur l’audace de l’œuvre, jugeant son réalisme trop provocant pour le public de l’époque.

🏆 2. Jacques Fromental Halévy : Professeur et Beau-Père

Bizet étudie la composition sous la direction de Jacques Fromental Halévy, un compositeur respecté et auteur de “La Juive”. Halévy a joué un rôle important dans la formation musicale de Bizet et a guidé son développement artistique.

➡️ Relations personnelles et professionnelles :

En 1869, Bizet épouse Geneviève Halévy, la fille de son professeur, ce qui renforce encore le lien familial et artistique.

Halévy encourage Bizet à persévérer malgré les difficultés rencontrées au début de sa carrière.

⚡️ Un mariage tumultueux :

Le mariage avec Geneviève fut marqué par des tensions, car elle souffrait de troubles nerveux et d’une profonde mélancolie, ce qui accentua la pression émotionnelle sur Bizet.

🎶 3. Camille Saint-Saëns : Ami et Soutien Fidèle

Bizet entretint une profonde amitié avec Camille Saint-Saëns, l’un des compositeurs les plus respectés de son temps. Saint-Saëns, bien que plus âgé, admirait le talent de Bizet et l’a soutenu à plusieurs reprises.

➡️ Un soutien artistique :

Saint-Saëns admirait la Symphonie en do majeur de Bizet, écrite à l’âge de 17 ans, et ne cessa jamais d’encourager son jeune collègue.

Il joua un rôle clé dans la défense de “Carmen” après la mort de Bizet, contribuant à sa reconnaissance posthume.

💔 Un hommage sincère :

Après la mort de Bizet, Saint-Saëns exprima publiquement son admiration pour son ami disparu trop tôt, déclarant que le monde avait perdu un génie.

🎤 4. Célestine Galli-Marié : La Première Carmen

Le rôle de Carmen fut créé par Célestine Galli-Marié, une mezzo-soprano dotée d’une forte personnalité qui marqua le rôle de son empreinte.

➡️ Une collaboration intense :

Galli-Marié collabora étroitement avec Bizet lors des répétitions de “Carmen”. Elle fit plusieurs suggestions pour adapter certaines scènes à sa tessiture et à sa personnalité scénique.

Bizet et Galli-Marié partageaient une vision commune du personnage de Carmen comme une femme libre et passionnée, bien que l’interprète ait parfois exprimé des doutes sur la réception du public.

⚡️ Tensions avant la première :

Les tensions montèrent lors des répétitions, en raison des nombreuses modifications et des exigences élevées de Bizet. Mais Galli-Marié resta fidèle à l’œuvre même après les critiques initiales.

👑 5. Léon Carvalho : Directeur de l’Opéra-Comique

Léon Carvalho, directeur de l’Opéra-Comique, joua un rôle clé dans la création de “Carmen”, bien qu’il fut réticent à programmer une œuvre aussi audacieuse.

➡️ Relations professionnelles compliquées :

Carvalho accepta de monter “Carmen” malgré ses craintes que l’œuvre ne choque le public conservateur de l’Opéra-Comique.

Il imposa des modifications au livret et des ajustements pour atténuer le réalisme de certaines scènes, ce qui irrita Bizet, soucieux de préserver l’intégrité de son œuvre.

🎹 6. Massenet, Offenbach et la Rivalité Amicale

Bizet partageait des relations cordiales mais teintées de rivalité avec des compositeurs contemporains comme Jules Massenet et Jacques Offenbach.

➡️ Une admiration réciproque :

Massenet admirait le talent de Bizet et saluait son sens dramatique.

Offenbach, maître de l’opéra-bouffe, voyait en Bizet un compositeur sérieux, bien que leurs styles soient diamétralement opposés.

📚 7. Émile Zola et Prosper Mérimée : Les Influenceurs Littéraires

Bizet s’est inspiré des œuvres d’auteurs réalistes pour créer ses drames lyriques. Prosper Mérimée, auteur de la nouvelle “Carmen”, offrit à Bizet une source inépuisable de matière dramatique et psychologique.

➡️ Une adaptation fidèle mais audacieuse :

Bizet et ses librettistes, Henri Meilhac et Ludovic Halévy, ont su capter l’essence de l’œuvre de Mérimée tout en lui apportant une dimension musicale nouvelle.

✅ Influence de Zola :

Bien que Bizet n’ait jamais adapté une œuvre de Zola, il partageait avec l’auteur naturaliste une volonté de représenter la vérité sociale et humaine sans fard.

🎵 8. L’Académie des Beaux-Arts : Une reconnaissance tardive

Bizet aspirait à la reconnaissance de l’Académie des Beaux-Arts, mais il ne put jamais y accéder de son vivant. Après sa mort, les critiques qui avaient rejeté “Carmen” reconnurent tardivement le génie de Bizet.

🏆 En Résumé :

Les relations de Bizet avec ses contemporains furent marquées par :

🎭 Des mentors influents comme Gounod et Halévy.

🎹 Des amitiés sincères avec Saint-Saëns et des interprètes comme Galli-Marié.

🎤 Des collaborations intenses avec des librettistes et directeurs de théâtre.

Ces relations, parfois complexes, ont nourri l’œuvre de Bizet, lui permettant de donner naissance à des chefs-d’œuvre immortels comme “Carmen”, qui continue d’inspirer le monde entier. 🎵✨

Compositeurs similaires

🎼 Compositeurs Similaires à Georges Bizet : Des Esprits Cousins dans la Musique

Bien que Georges Bizet ait eu un style unique, mêlant lyrisme, réalisme dramatique et maîtrise orchestrale, plusieurs compositeurs présentent des similitudes avec lui, que ce soit par leur approche musicale, leurs choix thématiques ou leur contribution à l’évolution de l’opéra et de la musique orchestrale. Voici quelques-uns des compositeurs les plus proches de Bizet, à divers égards.

🎭 1. Jules Massenet (1842–1912) — L’Élégance et la Sensibilité Lyrique

➡️ Pourquoi similaire ?

Comme Bizet, Massenet s’est illustré dans le domaine de l’opéra français, avec des œuvres chargées d’émotion et de sensualité.

Ses opéras, tels que “Manon” et “Werther”, présentent une profondeur psychologique similaire à celle de “Carmen”, avec des héroïnes complexes et un lyrisme poignant.

Massenet, tout comme Bizet, maîtrise l’art de l’orchestration et sait marier des thèmes populaires avec une élégance musicale raffinée.

🎶 Œuvres à écouter :

Manon (1884)

Werther (1892)

Thaïs (1894)

🎶 2. Jacques Offenbach (1819–1880) — Le Maître de l’Opéra-Bouffe

➡️ Pourquoi similaire ?

Bien que Offenbach soit principalement connu pour ses opéras-bouffes pleins de légèreté et d’humour, il partage avec Bizet un goût pour la théâtralité et la vivacité mélodique.

Bizet et Offenbach ont également exploré des thématiques populaires, ancrées dans la société de leur temps.

Les deux compositeurs ont su allier légèreté et profondeur dramatique, bien que dans des styles différents.

🎵 Œuvres à écouter :

Les Contes d’Hoffmann (1881)

Orphée aux Enfers (1858)

La Belle Hélène (1864)

🎭 3. Pietro Mascagni (1863–1945) — Le Réalisme du Verismo Italien

➡️ Pourquoi similaire ?

Mascagni, avec son opéra “Cavalleria Rusticana” (1890), incarne le mouvement verismo, qui s’inscrit dans la lignée de la démarche réaliste initiée par “Carmen”.

Comme Bizet, Mascagni peint des portraits humains passionnés, souvent ancrés dans des milieux populaires, où les émotions sont brutes et intenses.

L’usage d’harmonies colorées et de mélodies poignantes rapproche les deux compositeurs.

🎶 Œuvres à écouter :

Cavalleria Rusticana (1890)

L’Amico Fritz (1891)

🎭 4. Ruggero Leoncavallo (1857–1919) — Un Héritier du Réalisme

➡️ Pourquoi similaire ?

Comme Bizet, Leoncavallo s’intéresse aux drames réalistes avec des personnages issus de la vie quotidienne.

“Pagliacci” (1892) reprend certains éléments de “Carmen” : une histoire d’amour tragique, des passions dévorantes et un destin implacable.

Les deux compositeurs partagent une volonté de capturer la vérité émotionnelle dans leur musique.

🎵 Œuvres à écouter :

Pagliacci (1892)

🎼 5. Giacomo Puccini (1858–1924) — Le Maître du Drame Lyrique

➡️ Pourquoi similaire ?

Puccini, comme Bizet, excelle dans la peinture de personnages féminins complexes et de situations émotionnellement intenses.

Ses opéras, tels que “La Bohème” et “Tosca”, abordent des thèmes de passion, de jalousie et de fatalité qui rappellent l’intensité dramatique de “Carmen”.

L’attention portée aux détails orchestraux et la richesse mélodique de Puccini font écho au langage musical de Bizet.

🎶 Œuvres à écouter :

La Bohème (1896)

Tosca (1900)

Madama Butterfly (1904)

🌟 6. Emmanuel Chabrier (1841–1894) — Couleurs Harmoniques et Fantaisie

➡️ Pourquoi similaire ?

Chabrier et Bizet partagent un amour des couleurs orchestrales chatoyantes et des rythmes vifs inspirés de la musique populaire espagnole.

“España”, une rhapsodie orchestrale vibrante, évoque les mêmes influences hispaniques que l’on retrouve dans “Carmen”.

Chabrier, comme Bizet, explore un mélange subtil de légèreté et de raffinement dans ses compositions.

🎵 Œuvres à écouter :

España (1883)

Le Roi malgré lui (1887)

🎹 7. Ambroise Thomas (1811–1896) — L’Opéra Français Hérité du Romantisme

➡️ Pourquoi similaire ?

Thomas, auteur de “Mignon” et “Hamlet”, s’inscrit dans la tradition lyrique française qui a également influencé Bizet.

Bien que son style soit plus conservateur, Thomas partage avec Bizet un souci de la narration dramatique et de l’expression musicale des sentiments humains.

🎶 Œuvres à écouter :

Mignon (1866)

Hamlet (1868)

🎭 8. Léo Delibes (1836–1891) — Couleurs Orientales et Exotisme

➡️ Pourquoi similaire ?

Delibes et Bizet ont tous deux exploré l’exotisme musical, comme en témoignent “Lakmé” (1883) et “Carmen”.

Le goût de Delibes pour les couleurs orchestrales et les influences orientales résonne avec les choix harmoniques et rythmiques audacieux de Bizet.

🎵 Œuvres à écouter :

Lakmé (1883)

Coppélia (1870)

💡 En Résumé :

Les compositeurs similaires à Georges Bizet partagent des traits communs :

🎭 Un goût pour les drames lyriques réalistes (Puccini, Mascagni, Leoncavallo).

🎶 Une attention à l’orchestration raffinée et aux couleurs harmoniques (Massenet, Chabrier, Delibes).

🎤 Des personnages complexes et des émotions intenses ancrées dans la réalité humaine.

Si vous appréciez Bizet, ces compositeurs vous transporteront dans des univers musicaux tout aussi captivants ! 🎵✨

Œuvres célèbres pour piano solo

🎹 Œuvres Célèbres pour Piano Solo de Georges Bizet

Bien que Georges Bizet soit principalement connu pour ses opéras, notamment “Carmen” et “Les Pêcheurs de perles”, il a également composé plusieurs œuvres pour piano solo, souvent méconnues mais empreintes d’élégance, de virtuosité et de finesse. Voici les principales œuvres pour piano solo de Bizet :

🎼 1. Jeux d’enfants, op. 22 (1871)

➡️ Description :

Un recueil de 12 pièces courtes pour piano à quatre mains, mais certaines d’entre elles sont souvent interprétées en version solo.

Chaque pièce dépeint une scène de l’enfance avec une grande fraîcheur et une simplicité charmante.

Certaines pièces du recueil sont souvent jouées seules, comme “La Toupie” ou “Petit Mari, Petite Femme”.

🎵 Pièces notables :

La Toupie (Impromptu)

La Poupée (Berceuse)

Les Chevaux de bois (Scherzo)

Le Bal (Galop)

🎶 2. Variations Chromatiques (1868)

➡️ Description :

Une œuvre virtuose et exigeante, pleine d’audace harmonique et de modulations inattendues.

Cette pièce explore des variations raffinées autour d’un thème chromatique, témoignant de la maîtrise technique et de l’imagination musicale de Bizet.

Peu jouée en concert, elle reste une démonstration éclatante du talent pianistique de Bizet.

🎵 3. Chants du Rhin, op. 24 (1865–66)

➡️ Description :

Un cycle de six pièces pour piano inspirées de la région du Rhin, empreintes de lyrisme et de poésie.

Bizet y déploie des atmosphères variées, allant de la légèreté pastorale à la gravité romantique.

Les pièces sont souvent jouées séparément, certaines évoquant les paysages et les légendes rhénanes.

🎼 Pièces notables :

Le Rhin

Lied

La Bohémienne

🎹 4. Nocturne en ré majeur

➡️ Description :

Un nocturne empreint de douceur et d’élégance, où Bizet explore des harmonies délicates et un lyrisme raffiné.

Bien que moins connu que les nocturnes de Chopin, ce morceau révèle la sensibilité de Bizet dans le domaine du piano solo.

🎼 5. Romance sans paroles en ré majeur

➡️ Description :

Une courte pièce lyrique dans la tradition des romances sans paroles de Mendelssohn.

Elle met en avant la capacité de Bizet à créer des mélodies élégantes et expressives au piano.

🎹 6. Caprice original en fa mineur

➡️ Description :

Une œuvre de virtuosité où Bizet fait preuve d’une grande maîtrise technique.

Le Caprice alterne passages brillants et moments plus mélodiques, offrant un bel équilibre entre virtuosité et sensibilité.

🎵 7. Valse de concert

➡️ Description :

Une valse élégante et pleine de vivacité, démontrant le goût de Bizet pour les rythmes de danse et les mélodies captivantes.

💡 En résumé :

Les œuvres pour piano solo de Bizet, bien que moins connues que ses opéras, révèlent un raffinement harmonique, une grâce mélodique et un sens du rythme remarquables. Si vous êtes amateur de musique pour piano, ces œuvres vous offriront une belle immersion dans l’univers pianistique de Bizet. 🎹✨

Opéras célèbres

Georges Bizet, compositeur français du XIXe siècle, est surtout connu pour ses opéras. Voici les plus célèbres :

🎵 1. Carmen (1875)

Son œuvre la plus célèbre, un opéra-comique en quatre actes basé sur la nouvelle de Prosper Mérimée.

Histoire passionnée et tragique de Carmen, une bohémienne séduisante, et de Don José, un soldat éperdument amoureux.

🎵 2. Les Pêcheurs de perles (1863)

Un opéra en trois actes situé à Ceylan, qui raconte l’histoire d’une rivalité amoureuse entre deux amis, Nadir et Zurga, pour une prêtresse nommée Leïla.

🎵 3. La Jolie Fille de Perth (1867)

Inspiré du roman The Fair Maid of Perth de Walter Scott, cet opéra raconte une histoire d’amour compliquée dans l’Écosse médiévale.

🎵 4. Djamileh (1872)

Un opéra-comique en un acte, racontant l’histoire d’une esclave amoureuse de son maître, qui tente de le conquérir.

🎵 5. Don Procopio (1859)

Un opéra bouffe en deux actes, influencé par les compositeurs italiens comme Donizetti, qui met en scène une intrigue matrimoniale comique.

Bien que Carmen soit son plus grand succès, les autres œuvres de Bizet témoignent également de son talent et de son originalité. 🎶

Œuvres célèbres

🎼 1. L’Arlésienne (1872)

Suite orchestrale tirée de la musique de scène composée pour la pièce d’Alphonse Daudet.

Deux suites ont été extraites :

Suite n°1 : comprend des mouvements célèbres comme le Prélude et la Farandole.

Suite n°2 : arrangée après la mort de Bizet par Ernest Guiraud, avec des pièces comme le Menuet.

🎼 2. Symphonie en ut majeur (Symphonie n°1, 1855)

Composée alors que Bizet n’avait que 17 ans, cette symphonie joyeuse et énergique montre déjà son génie.

Elle est restée inconnue jusqu’à sa redécouverte en 1935.

🎼 3. Roma (1860-1868)

Symphonie en quatre mouvements qui mélange des influences italiennes et françaises.

Bien que moins célèbre que la Symphonie en ut, elle mérite d’être redécouverte.

🎼 4. Jeux d’enfants (1871)

Suite pour orchestre, initialement composée pour piano à quatre mains.

Bizet en a orchestré cinq des douze pièces, avec des mouvements comme La Toupie et Le Bal.

🎼 5. Patrie (1873)

Ouverture dramatique pour orchestre, pleine de tension et de lyrisme.

🎼 6. Marche funèbre (1868)

Œuvre orchestrale peu connue mais empreinte de solennité.

Ces œuvres montrent une grande maîtrise orchestrale et témoignent de la diversité du talent de Bizet au-delà de l’opéra et du piano. 🎶

Activités en dehors de composition

En dehors de la composition, Georges Bizet s’est également illustré dans plusieurs autres activités liées à la musique et à la culture. Voici quelques-unes de ses occupations :

🎼 1. Pianiste virtuose

Bizet était un pianiste exceptionnel. À 9 ans, il a intégré le Conservatoire de Paris, où il a remporté plusieurs prix de piano.

Bien que ses œuvres pour piano soient moins connues, il impressionnait par sa virtuosité et son interprétation.

👨🏫 2. Professeur et accompagnateur

Il a donné des cours de piano pour subvenir à ses besoins, notamment après plusieurs échecs de ses premières œuvres lyriques.

Bizet a également travaillé comme accompagnateur, aidant d’autres chanteurs et musiciens dans leurs répétitions.

🎭 3. Arrangeur et orchestrateur

Bizet a souvent arrangé et orchestré des œuvres d’autres compositeurs.

Il a notamment complété et orchestré des parties de l’opéra Ivan IV de Halévy, son ancien maître au Conservatoire.

📚 4. Critique musical

Bizet a également écrit des critiques musicales pour divers journaux.

Il exprimait des opinions parfois tranchées sur les œuvres de ses contemporains, témoignant d’une fine analyse musicale.

🎤 5. Chef de chœur et répétiteur

Il a travaillé comme répétiteur pour des compagnies d’opéra parisiennes, notamment au Théâtre Lyrique.

Cette expérience lui a permis d’approfondir sa connaissance de l’art lyrique et de perfectionner son propre style.

Ces diverses activités ont non seulement enrichi sa carrière, mais ont aussi influencé son développement artistique. 🎶👏

Episodes et anecdotes

La vie de Georges Bizet est remplie d’anecdotes fascinantes et d’épisodes marquants. Voici quelques histoires intéressantes :

🎵 1. Le génie précoce au Conservatoire

Bizet est entré au Conservatoire de Paris à seulement 9 ans. Très vite, il s’est distingué par son talent exceptionnel.

Il a remporté le Premier Prix de piano à 14 ans et a impressionné ses professeurs, notamment Charles Gounod, qui voyait en lui un successeur prometteur.

À 17 ans, il compose sa Symphonie en ut majeur, mais elle restera oubliée jusqu’en 1935, soit 60 ans après sa mort.

🏆 2. Le Prix de Rome : un séjour contrasté

En 1857, Bizet remporte le Prix de Rome, une prestigieuse récompense qui lui permet de séjourner à la Villa Médicis en Italie.

Bien qu’enthousiasmé au départ, il s’ennuie rapidement et trouve la discipline imposée par l’Académie trop contraignante.

Il écrit à un ami :

« J’ai trop d’idées, je n’arrive pas à me fixer sur une seule… »

Pendant son séjour, il compose plusieurs œuvres, mais il est surtout impatient de revenir à Paris pour poursuivre sa carrière.

😅 3. La création mouvementée de Carmen

La première de Carmen en 1875 à l’Opéra-Comique de Paris est un véritable fiasco. Le public est choqué par le réalisme de l’histoire et le caractère sulfureux de Carmen.

Les critiques sont sévères, reprochant à Bizet d’avoir brisé les conventions de l’opéra-comique avec une héroïne immorale et une fin tragique.

Pourtant, quelques mois plus tard, l’œuvre est jouée à Vienne et rencontre un immense succès. Aujourd’hui, Carmen est l’un des opéras les plus joués au monde.

❤️ 4. Une vie sentimentale compliquée

Bizet épouse Geneviève Halévy en 1869, fille du célèbre compositeur Jacques Fromental Halévy.

Leur mariage est difficile : Geneviève souffre de troubles nerveux, et Bizet, accablé par les échecs de ses œuvres, sombre souvent dans la mélancolie.

Malgré les tensions, Geneviève restera à ses côtés jusqu’à sa mort.

⚰️ 5. Une mort tragique et prématurée

Bizet meurt subitement le 3 juin 1875, à seulement 36 ans, d’une crise cardiaque (peut-être aggravée par une angine mal soignée).

Il n’aura jamais connu le triomphe de Carmen, qui deviendra un chef-d’œuvre universel après sa mort.

🎭 6. Le pari audacieux sur Carmen

Avant la première de Carmen, Bizet était si convaincu de la réussite de l’œuvre qu’il aurait parié avec ses amis que cet opéra marquerait les esprits pour des décennies.

Malheureusement, il ne vivra pas assez longtemps pour voir son pari brillamment remporté.

Ces épisodes montrent un artiste passionné, audacieux et en avance sur son temps, dont le génie n’a été pleinement reconnu qu’après sa disparition. 🎶✨

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

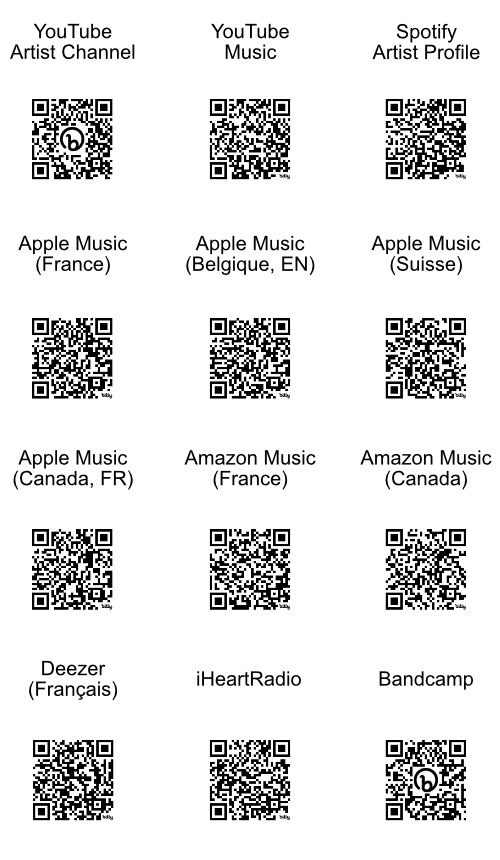

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify