Présentation

Isaac Albéniz (1860-1909) était un compositeur et pianiste espagnol, surtout connu pour sa musique pour piano qui capture l’esprit des traditions folkloriques espagnoles, en particulier d’Andalousie. Bien qu’il soit souvent associé à l’impressionnisme en raison de ses harmonies colorées et de ses atmosphères évocatrices, il a été principalement influencé par le nationalisme et le romantisme espagnols.

Points clés sur Albéniz :

Enfant prodige : Il était un enfant prodige du piano, donnant ses premières représentations à un jeune âge et fuyant apparemment la maison pour voyager et se produire.

Style musical : Sa musique mêle une écriture pianistique virtuose à des rythmes de danse espagnole, des harmonies modales et des éléments folkloriques.

Œuvres majeures : Son œuvre la plus célèbre est Iberia (1905-1909), un ensemble de 12 pièces pour piano très complexes qui dépeignent diverses régions d’Espagne. Parmi les autres pièces importantes, citons Suite Española, Cantos de España et España.

Influence : Sa musique a influencé des compositeurs tels que Debussy et Ravel, notamment dans leur approche des idiomes musicaux espagnols.

Fin de vie : Dans ses dernières années, il s’installe en France, où il côtoie des compositeurs tels que Vincent d’Indy et Paul Dukas.

Histoire

Isaac Albéniz est né en 1860 à Camprodon, une petite ville de Catalogne, en Espagne. Enfant prodige, il donna ses premiers concerts de piano à l’âge de quatre ans. Son enfance fut marquée par un esprit agité et aventureux. On raconte même (probablement de manière exagérée) qu’il s’enfuit de chez lui alors qu’il était jeune et voyagea à travers l’Espagne, se produisant dans des cafés et des théâtres pour gagner de l’argent. À seulement neuf ans, il fut admis au Conservatoire de Paris, mais fut rapidement expulsé en raison de son comportement espiègle.

Adolescent, Albéniz continua à voyager, étudiant à Madrid puis à Leipzig et Bruxelles, où il perfectionna sa technique pianistique et ses compétences en composition. Pendant cette période, il fut fortement influencé par les compositeurs romantiques de l’époque, en particulier Liszt, dont la virtuosité et la liberté expressive le marquèrent profondément.

Dans les années 1880, Albéniz devint un pianiste de tournée à succès, voyageant à travers l’Europe et même les Amériques. Cependant, c’est au cours de cette période que son style de composition a commencé à évoluer. Encouragé par le compositeur et nationaliste espagnol Felipe Pedrell, il s’est détourné du romantisme purement européen pour embrasser l’héritage musical de l’Espagne. Ses œuvres ont commencé à intégrer les rythmes, les harmonies et les inflexions mélodiques de la musique folklorique espagnole, en particulier les sons andalous inspirés du flamenco.

Au début du XXe siècle, Albéniz s’était installé en France, où il côtoyait des compositeurs tels que Paul Dukas et Vincent d’Indy. Cette période marque l’apogée de sa créativité, qui culmine avec Iberia (1905-1909), son chef-d’œuvre. Ensemble de 12 pièces pour piano solo, Iberia est une représentation virtuose et richement texturée de diverses régions d’Espagne, mêlant harmonies impressionnistes et rythmes de danse espagnole. L’œuvre a eu une influence significative sur des compositeurs tels que Debussy et Ravel, qui admiraient la capacité d’Albéniz à évoquer les paysages et la culture de l’Espagne à travers la musique.

Malheureusement, les dernières années d’Albéniz furent marquées par la maladie. Il souffrait de la maladie de Bright, une affection rénale grave, qui l’affaiblit progressivement. Il mourut en 1909 à l’âge de 48 ans dans les Pyrénées françaises, laissant derrière lui l’héritage de l’un des plus grands compositeurs espagnols. Sa musique, en particulier Iberia, reste une pierre angulaire du répertoire pour piano et une expression déterminante de l’identité musicale espagnole.

Chronologie

Jeunesse et éducation (1860-1876)

1860 – Naissance le 29 mai à Camprodon, en Catalogne, en Espagne.

1864 – Premier concert public à l’âge de quatre ans.

1868 – Entrée au Conservatoire de Paris à l’âge de neuf ans, mais renvoi pour mauvaise conduite.

1872 – Étudie au Conservatoire de Madrid avec José Tragó.

1876 – S’installe à Leipzig pour étudier au Conservatoire de Leipzig, puis poursuit sa formation à Bruxelles.

Jeune virtuose et transition vers la composition (1877-1883)

1877-1880 – Voyage à travers l’Europe et les Amériques en tant que pianiste de concert.

1883 – Il épouse son élève, Rosina Jordana. Il s’installe à Barcelone et commence à composer plus sérieusement.

Style nationaliste et influence de Pedrell (1883-1893)

1883-1885 – Il rencontre le compositeur Felipe Pedrell, qui l’encourage à s’intéresser aux traditions musicales populaires espagnoles.

1886 – Il compose Suite Española, l’une de ses premières œuvres les plus célèbres.

1890 – Il s’installe à Londres et commence à composer des opéras et des zarzuelas (opérettes espagnoles).

Paris et la création d’Iberia (1893-1909)

1893 – Il s’installe à Paris et se lie avec des compositeurs français tels que Paul Dukas et Vincent d’Indy.

1900 – Début de la composition d’Iberia, sa suite pour piano la plus célèbre.

1905-1909 – Publication d’Iberia en quatre livres ; l’œuvre est saluée pour son mélange d’éléments folkloriques espagnols et d’harmonie impressionniste.

1909 – Décès le 18 mai à Cambo-les-Bains, en France, des suites de la maladie de Bright.

Caractéristiques de la musique

La musique d’Isaac Albéniz se caractérise par un lien profond avec les traditions folkloriques espagnoles, une écriture pianistique virtuose et un mélange d’éléments romantiques et impressionnistes. Ses compositions, en particulier pour piano, évoquent les rythmes, les harmonies et les couleurs de l’Espagne, ce qui fait de lui une figure clé du nationalisme musical espagnol.

Principales caractéristiques de la musique d’Albéniz

1. Nationalisme espagnol et influence folklorique

La musique d’Albéniz est imprégnée de l’essence des traditions folkloriques espagnoles, en particulier andalouses.

Il a souvent utilisé des rythmes de danse, tels que :

des styles inspirés du flamenco (par exemple, Iberia)

des sévillanes, des malagueñas, des fandangos et des zortzicos (danses régionales espagnoles)

ses mélodies ressemblent souvent au cante jondo (chant profond), un style vocal passionné du flamenco.

2. Écriture pianistique virtuose et expressive

Ses œuvres pour piano exigent une grande habileté technique, utilisant des arpèges rapides, des figurations complexes et des polyrythmies complexes.

Il a étendu l’utilisation du piano en tant qu’instrument d’orchestre, superposant des textures pour créer des sons riches et symphoniques.

3. Harmonies riches et couleurs impressionnistes

Les œuvres tardives d’Albéniz, en particulier Iberia, incorporent des harmonies impressionnistes luxuriantes, rappelant souvent Debussy et Ravel.

Il utilisait des gammes modales et des dissonances non résolues, créant une atmosphère évocatrice et onirique.

Ses harmonies comportent fréquemment des mouvements d’accords parallèles, une technique que l’on retrouve également dans la musique impressionniste.

4. Éléments évocateurs et programmatiques

Ses compositions peignent souvent des images vivantes de paysages et de villes espagnoles. Par exemple :

Iberia (1905-1909) dépeint des lieux tels que Séville, Cadix et Grenade.

Suite Española (1886) capture l’essence de diverses régions espagnoles.

Il utilisait des titres descriptifs pour suggérer des lieux, des ambiances ou des images spécifiques.

5. L’influence française dans ses dernières œuvres

Après s’être installé à Paris, Albéniz a absorbé des éléments de l’impressionnisme français.

Son langage harmonique dans Iberia montre l’influence de Debussy et de Ravel, bien qu’il soit toujours enraciné dans les idiomes espagnols.

Héritage et impact

La fusion par Albéniz d’éléments folkloriques espagnols avec des techniques harmoniques et pianistiques avancées a influencé des compositeurs ultérieurs, dont Manuel de Falla, Joaquín Turina et même Debussy et Ravel. Sa musique reste une pierre angulaire du répertoire classique espagnol, en particulier pour les pianistes.

Impacts et influences

Isaac Albéniz a joué un rôle crucial dans l’élaboration de la musique classique espagnole, en mêlant les traditions folkloriques à des harmonies sophistiquées et à une écriture pianistique virtuose. Son influence s’est étendue au-delà de l’Espagne, influençant les impressionnistes français, les compositeurs espagnols ultérieurs et même la musique orchestrale.

1. Impact sur le nationalisme espagnol en musique

Albéniz a été l’un des premiers compositeurs à élever la musique folklorique espagnole au rang de musique classique, ouvrant la voie à des compositeurs tels que Manuel de Falla, Joaquín Turina et Enrique Granados.

Il a intégré le flamenco, les rythmes de danse andalouse et les mélodies modales dans des compositions classiques, les rendant ainsi indissociables de l’identité musicale espagnole.

Ses œuvres, en particulier Iberia, sont considérées comme des chefs-d’œuvre de la musique espagnole pour piano.

2. Influence sur les compositeurs impressionnistes français

Les œuvres tardives d’Albéniz, en particulier Iberia, ont influencé Claude Debussy et Maurice Ravel, qui admiraient son utilisation de :

Harmonies riches et colorées

Textures évocatrices et atmosphériques

Mélodies exotiques et modales

Debussy et Ravel ont tous deux incorporé des éléments espagnols dans leurs œuvres (La soirée dans Grenade, Rapsodie espagnole), s’inspirant du style d’Albéniz.

3. Contributions à la technique pianistique et à l’orchestration

Sa musique pour piano a élargi les possibilités techniques et expressives, influençant les compositeurs et pianistes ultérieurs.

Bien qu’il soit principalement pianiste, ses œuvres ont également inspiré des transcriptions orchestrales, comme celles de Francisco Tárrega (pour guitare) et Enrique Fernández Arbós (pour orchestre).

Sa musique a contribué à une plus large appréciation des thèmes espagnols dans la musique orchestrale et pianistique à travers le monde.

4. Influence sur les compositeurs espagnols ultérieurs

Des compositeurs tels que Falla, Turina et Rodrigo ont suivi l’approche d’Albéniz, développant davantage la musique classique espagnole.

Iberia est devenu un modèle de couleur orchestrale et de vitalité rythmique, inspirant des compositions ultérieures à saveur espagnole.

5. Héritage dans le répertoire pianistique

Iberia d’Albéniz reste l’une des œuvres pour piano les plus difficiles et les plus admirées, interprétée par des pianistes légendaires tels qu’Alicia de Larrocha, Arthur Rubinstein et Claudio Arrau.

Sa musique est fréquemment enregistrée et étudiée, ce qui lui vaut d’être considéré comme le plus grand compositeur espagnol de l’époque romantique.

Relations

Albéniz était profondément lié au monde musical et culturel de son époque, nouant des relations avec des compositeurs, des pianistes, des chefs d’orchestre et des non-musiciens qui ont influencé sa carrière et sa musique.

Compositeurs et influences musicales

1. Felipe Pedrell (1841-1922) – Mentor et influence

Pedrell était un compositeur et musicologue espagnol qui a encouragé Albéniz à embrasser le nationalisme espagnol dans la musique.

Il a initié Albéniz aux traditions folkloriques espagnoles et aux compositeurs du passé, façonnant ainsi son style de composition ultérieur.

Sans Pedrell, Albéniz serait peut-être resté dans la tradition romantique européenne plutôt que de développer son idiome espagnol distinct.

2. Claude Debussy (1862-1918) et Maurice Ravel (1875-1937) – Admiration mutuelle

Albéniz a côtoyé des compositeurs français à Paris, où il a passé les dernières années de sa vie.

Debussy admirait Iberia et ses harmonies et couleurs exotiques, qui ont influencé ses propres pièces sur le thème de l’Espagne (La soirée dans Grenade).

Les œuvres d’inspiration espagnole de Ravel (Rapsodie espagnole, Boléro) ont été influencées par les textures et l’énergie rythmique d’Albéniz.

Cependant, Albéniz a un jour fait remarquer que la musique de Debussy était « trop française » pour lui, soulignant leurs différences stylistiques.

3. Paul Dukas (1865-1935) et Vincent d’Indy (1851-1931) – Liens parisiens

Dukas (compositeur de L’Apprenti sorcier) et d’Indy (fondateur de la Schola Cantorum de Paris) étaient des proches d’Albéniz à Paris.

Dukas admirait les innovations harmoniques d’Albéniz et son écriture pour piano de type orchestral.

D’Indy aida Albéniz à se connecter aux cercles musicaux français, élargissant ainsi son influence dans la musique classique européenne.

4. Enrique Granados (1867-1916) – Contemporain espagnol et ami

Granados et Albéniz étaient des amis proches et des collègues, tous deux figures majeures de la musique espagnole pour piano.

Albéniz a encouragé Granados à développer son propre style, qui a ensuite donné naissance aux Goyescas.

Granados a composé la Danza n° 5 (Andaluza), qui partage des caractéristiques espagnoles similaires avec les œuvres d’Albéniz.

5. Joaquín Turina (1882-1949) et Manuel de Falla (1876-1946) – Compositeurs espagnols plus tardifs inspirés par Albéniz

Turina et Falla admiraient tous deux Albéniz, considéré comme un pionnier du nationalisme musical espagnol.

Falla sollicitait les conseils d’Albéniz en matière de composition, et Albéniz l’encourageait à développer son style personnel.

Après la mort d’Albéniz, les deux compositeurs ont perpétué son héritage en intégrant des éléments du folklore espagnol à la musique classique.

Interprètes et chefs d’orchestre

6. Wanda Landowska (1879-1959) – Claveciniste et pianiste

Landowska était une pianiste et claveciniste qui admirait le travail d’Albéniz et a contribué à promouvoir sa musique au début du XXe siècle.

Elle a interprété les compositions pour piano d’Albéniz, les faisant connaître à un public européen plus large.

7. Alicia de Larrocha (1923-2009) – Interprète majeure de la musique d’Albéniz

De Larrocha, l’une des plus grandes pianistes espagnoles, est devenue l’interprète la plus célèbre des œuvres pour piano d’Albéniz au XXe siècle.

Ses enregistrements d’Iberia sont considérés comme des interprétations définitives, perpétuant l’héritage d’Albéniz.

8. Enrique Fernández Arbós (1863-1939) – Collaborateur orchestral

Violoniste et chef d’orchestre espagnol, Arbós a orchestré plusieurs œuvres d’Albéniz, les rendant accessibles au public symphonique.

Son arrangement orchestral d’Iberia a contribué à populariser l’œuvre en dehors des cercles de pianistes.

Personnages non musiciens et mécènes

9. Francis Money-Coutts (1852-1923) – Mécène financier et librettiste

Money-Coutts, un aristocrate britannique, a soutenu financièrement Albéniz en échange de la composition d’opéras.

Leur collaboration a donné naissance à des œuvres telles que Merlin (1897), bien que les ambitions d’Albéniz en matière d’opéra n’aient jamais connu autant de succès que sa musique pour piano.

10. Le roi Alphonse XIII d’Espagne (1886-1941) – Mécène royal

Le roi Alphonse XIII était un admirateur de la musique d’Albéniz et soutenait les compositeurs espagnols.

Albéniz a dédié certaines de ses œuvres à la famille royale espagnole, ce qui a contribué à renforcer sa réputation.

Résumé des relations clés d’Albéniz

Mentor : Felipe Pedrell

Amis et collègues : Granados, Falla, Turina, Dukas, d’Indy

Admiré par : Debussy, Ravel

Interprété par : Landowska, de Larrocha

Orchestré par : Arbós

Soutenu par : Money-Coutts, le roi Alphonse XIII

Compositeurs similaires

La musique d’Albéniz est une fusion du nationalisme espagnol, de l’écriture pianistique virtuose et des couleurs impressionnistes. Ses homologues musicaux les plus proches sont les compositeurs espagnols qui partageaient son style d’inspiration folklorique, ainsi que les compositeurs français qui l’ont influencé ou ont été influencés par lui.

1. Enrique Granados (1867-1916) – Lyrisme romantique et nationalisme espagnol

Un proche contemporain et ami d’Albéniz.

Il est surtout connu pour Goyescas, une suite pour piano très expressive inspirée des peintures de Francisco Goya.

Comme Albéniz, Granados a intégré des éléments du folklore espagnol à la musique classique, mais il s’est davantage tourné vers le lyrisme romantique.

Sa touche délicate et ses ornements dans des œuvres telles que Danzas Españolas rappellent le style pianistique d’Albéniz.

🎵 Si vous aimez Iberia d’Albéniz, essayez Goyescas ou Danzas Españolas de Granados.

2. Manuel de Falla (1876-1946) – Le nationalisme espagnol avec la puissance de l’orchestre

Falla, un jeune compositeur inspiré par Albéniz, a étendu le nationalisme musical espagnol aux œuvres orchestrales et vocales.

Ses Nuits dans les jardins d’Espagne sont similaires à Iberia dans leur représentation évocatrice et impressionniste de l’Espagne.

Contrairement à Albéniz, Falla a également incorporé des influences néoclassiques et une précision rythmique.

🎵 Si vous aimez les couleurs espagnoles d’Albéniz, essayez les Nuits dans les jardins d’Espagne ou El Amor Brujo de Falla.

3. Joaquín Turina (1882-1949) – Fusion de l’impressionnisme français et du nationalisme espagnol

Comme Albéniz, il a étudié à Paris et a été influencé par Debussy et Ravel.

Ses Danzas Fantásticas et Sonata romántica partagent les textures de piano vibrantes et d’inspiration folklorique d’Albéniz.

Plus structurées et formellement classiques qu’Albéniz, mais toujours riches en caractère espagnol.

🎵 Si vous aimez le mélange des styles français et espagnol d’Albéniz, essayez les Danzas Fantásticas ou Sanlúcar de Barrameda de Turina.

4. Claude Debussy (1862-1918) – Couleurs impressionnistes et exotisme

Debussy admirait l’écriture d’Albéniz, inspirée par l’Espagne, et utilisait des harmonies modales similaires, des accords parallèles et une flexibilité rythmique.

Sa pièce La soirée dans Grenade (tirée des Estampes) est un hommage évident aux évocations andalouses d’Albéniz.

Alors qu’Albéniz utilisait des idiomes folkloriques espagnols, le style de Debussy est plus abstrait et atmosphérique.

🎵 Si vous aimez les riches harmonies d’Albéniz, essayez les Estampes ou les Préludes de Debussy.

5. Maurice Ravel (1875-1937) – Influence espagnole avec une précision raffinée

Ravel a été directement influencé par Albéniz et a incorporé des rythmes espagnols dans des pièces telles que Rapsodie espagnole et Boléro.

Il partageait l’intérêt d’Albéniz pour l’écriture pianistique virtuose et les harmonies exotiques, mais avec une approche plus nette et plus structurée.

🎵 Si vous aimez les rythmes de danse d’Albéniz, essayez la Rapsodie espagnole ou l’Alborada del Gracioso de Ravel.

6. Francisco Tárrega (1852-1909) – Tradition de la guitare espagnole

Guitariste et compositeur dont la musique a une saveur espagnole similaire à celle d’Albéniz.

Il a arrangé de nombreuses œuvres d’Albéniz (par exemple, Asturias) pour guitare, qui sont devenues des incontournables du répertoire pour guitare.

🎵 Si vous aimez les éléments folkloriques d’Albéniz, essayez Recuerdos de la Alhambra ou Capricho Árabe de Tárrega.

Résumé : Qui ressemble le plus à Albéniz ?

Pour une musique pour piano expressive et d’inspiration folklorique : Granados, Turina

Pour les couleurs orchestrales espagnoles : Falla, Ravel

Pour les harmonies impressionnistes : Debussy, Ravel

Pour les influences de la guitare espagnole : Tárrega

Iberia (1905-1909)

Iberia est le chef-d’œuvre d’Isaac Albéniz, une suite monumentale pour piano solo qui capture l’essence de l’Espagne, en particulier de l’Andalousie. Écrit au cours de ses dernières années, ce cycle de 12 pièces est un chef-d’œuvre du nationalisme musical espagnol, incorporant des rythmes flamenco, des harmonies riches et des couleurs impressionnistes.

1. Aperçu

Composé : 1905-1909

Structure : 12 pièces en 4 livres

Style : éléments folkloriques espagnols mélangés à l’impressionnisme français

Difficulté : extrêmement virtuose, souvent considérée comme le summum de la musique espagnole pour piano

Influences : flamenco, musique folklorique andalouse, harmonies impressionnistes (Debussy, Ravel)

Héritage : une œuvre phare de la musique pour piano du XXe siècle, qui a inspiré des compositeurs ultérieurs tels que Manuel de Falla et Debussy

2. Structure et description de chaque pièce

Livre 1 (1905) – Énergique et dansant

Evocación – Rêveur et nostalgique, il donne le ton avec ses harmonies vaporeuses et son influence mauresque.

El Puerto – Inspiré par El Puerto de Santa María, il présente un rythme de fandango entraînant.

Fête-Dieu à Séville – Pièce dramatique et processionnelle évoquant une fête religieuse avec des nuances de flamenco.

Livre 2 (1906) – Riche en couleurs et contrastes

Rondeña – Un mélange complexe de mélodies de style flamenco et d’harmonies changeantes.

Almería – Une pièce lyrique et mélancolique avec des notes d’influence arabe et andalouse.

Triana – Une pièce virtuose et rythmée inspirée de la culture flamenco du quartier de Triana à Séville.

Livre 3 (1907) – Plus abstrait et impressionniste

El Albaicín – Un portrait obsédant du quartier gitan de Grenade, utilisant des gammes arabes et des accords profonds et résonnants.

El Polo – Évoque la danse flamenco du même nom, avec un rythme hypnotique et obsédant.

Lavapiés – Une pièce urbaine et vivante représentant un quartier populaire de Madrid, pleine de syncopes et de rythmes complexes.

Livre 4 (1907-1909) – Profond et réfléchi

Málaga – Un mélange de danse joyeuse et de mélodies introspectives, représentant la ville côtière.

Jerez – Une pièce méditative et mystérieuse inspirée de la culture du vin de xérès et du flamenco de Jerez de la Frontera.

Eritaña – Une conclusion lumineuse et festive, inspirée d’une célèbre taverne de Séville et de ses danseuses.

3. Style musical et innovations

Rythmes de flamenco et de danse : Utilise des formes telles que le fandango, le zapateado et les sevillanas.

Écriture orchestrale pour piano : Les couches sonores créent une impression d’orchestration au piano.

Harmonies riches et influence impressionniste : Accords parallèles, dissonances non résolues et gammes modales.

Rythmes complexes et défis techniques : Nécessite une grande habileté, de la vitesse et de la maîtrise.

4. Réception et héritage

Saluée par Debussy et Falla, qui la considéraient comme l’une des plus grandes œuvres pour piano.

Les interprétations d’Iberia par Alicia de Larrocha sont devenues légendaires.

A inspiré des compositeurs ultérieurs (par exemple, Nuits dans les jardins d’Espagne de Falla et Rapsodie espagnole de Ravel).

Certains mouvements ont été orchestrés par Enrique Fernández Arbós, ce qui en a fait des incontournables des concerts.

Pourquoi Iberia est-elle si importante ?

C’est le sommet de la musique espagnole pour piano, à la fois nationaliste et avant-gardiste.

Elle met en valeur la capacité d’Albéniz à capturer l’âme de l’Espagne grâce à des techniques pianistiques révolutionnaires.

Elle a repoussé les limites du possible au piano, influençant les compositeurs du XXe siècle.

Danzas Españolas, op. 37

Danzas Españolas (Danses espagnoles) op. 37 est un recueil de douze pièces de caractère pour piano solo, composé en 1883 alors qu’Albéniz était au début de la vingtaine. Cette œuvre capture l’essence des danses folkloriques espagnoles et a été l’une de ses premières compositions à établir sa réputation. Chaque pièce représente un style ou un rythme régional différent d’Espagne, mêlant virtuosité romantique, nationalisme espagnol et beauté lyrique.

1. Aperçu

Composé en : 1883

Structure : 12 pièces, chacune évoquant un style de danse espagnole différent

Style : musique romantique pour piano inspirée du folklore espagnol

Difficulté : intermédiaire à avancée

Influences : danses folkloriques espagnoles, Chopin, Schumann et Liszt

🎵 Cet ensemble est plus léger et plus accessible qu’Iberia, ce qui le rend populaire auprès des pianistes de différents niveaux.

2. Liste des 12 Danses

Galopa (Galop) en la majeur – Une danse rythmée et vivante, à l’énergie effrénée.

Oriental en si mineur – Une pièce mélancolique et lyrique aux influences mauresques.

Zortzico en sol majeur – Une danse du Pays basque, au rythme 5/8 caractéristique.

Villanesca en sol mineur – Une danse pastorale à la simplicité et au charme folkloriques.

Andaluza (Playera) en mi mineur – L’une des plus célèbres, évoquant le style flamenco passionné.

Rondalla aragonesa en ré majeur – Une jota aragonaise festive, pleine d’énergie rythmique.

Conchita en la bémol majeur – Une pièce enjouée et lumineuse aux mélodies lyriques.

Asturiana en ré bémol majeur – Une pièce méditative inspirée des airs folkloriques asturiens.

Mazurka en fa majeur – Une danse fusionnant les styles polonais et espagnol, proche du style de Chopin.

Cadix (Saeta) en ré majeur – Un boléro entraînant, l’un des plus joués.

Sardane en do majeur – Inspirée de la danse catalane de la sardane, avec des lignes élégantes et fluides.

Arabesque en sol majeur – Une pièce rêveuse et ornementale avec de délicates fioritures.

3. Style et caractéristiques musicales

Rythmes de danse espagnole : intègre des styles tels que la jota, le boléro, le flamenco et la saeta.

Romantisme expressif : similaire aux mazurkas de Chopin et aux pièces de caractère de Schumann.

Harmonies riches : utilise des gammes mauresques, des changements de mode et le mode phrygien espagnol.

Variété technique : certaines pièces sont lyriques et expressives, tandis que d’autres sont rythmiques et virtuoses.

4. Réception et héritage

Danzas Españolas a été l’une des premières œuvres d’Albéniz à être largement reconnue.

Les célèbres Andaluza (n° 5) et Cádiz (n° 10) ont été arrangées pour guitare, orchestre et autres instruments.

Francisco Tárrega et Andrés Segovia ont popularisé les transcriptions pour guitare, en faisant des incontournables de la musique espagnole pour guitare.

L’ensemble préfigurait les œuvres tardives d’Albéniz, comme Iberia.

🎵 Si vous aimez Iberia mais que vous cherchez quelque chose de plus accessible, Danzas Españolas est un excellent point de départ !

Suite Española n° 1, op. 47

Suite Española, op. 47 d’Isaac Albéniz (1886, complétée à titre posthume en 1912)

La Suite espagnole est l’une des œuvres pour piano les plus célèbres d’Isaac Albéniz, célébrant les diverses traditions musicales des différentes régions espagnoles. Composée à l’origine en 1886, la suite contenait quatre pièces, mais après la mort d’Albéniz en 1909, son éditeur l’a étendue à huit en y incorporant d’autres pièces de ses œuvres antérieures.

Cette suite mêle les rythmes des danses folkloriques espagnoles, les textures virtuoses du piano et le lyrisme romantique, ce qui en fait une pierre angulaire de la musique espagnole pour piano. Plusieurs pièces, en particulier Granada, Sevilla et Asturias, sont devenues des classiques et ont ensuite été arrangées pour guitare et orchestre.

1. Aperçu

Composée : 1886 (4 pièces originales), élargie en 1912

Structure : 8 mouvements, chacun représentant une région espagnole différente

Style : musique romantique pour piano imprégnée d’éléments folkloriques espagnols

Difficulté : intermédiaire à avancée

Transcriptions célèbres : de nombreuses pièces arrangées pour guitare (par Francisco Tárrega, Andrés Segovia)

2. Structure et inspirations régionales

(1) Granada (Serenata) – Lyrisme andalou

🎵 Ambiance : douce, romantique, nocturne

🎵 Style : Évoque une sérénade, avec des harmonies mauresques et des arpèges fluides

🎵 Caractéristiques notables : Une mélodie chantante, semblable à celle d’une guitare, suggérant une soirée à Grenade

(2) Cataluña (Courante) – Danse catalane rythmée

🎵 Ambiance : Légère et enjouée

🎵 Style : Inspiré de la sardane catalane, avec des mouvements de danse

🎵 Caractéristiques notables : rythmes vifs et ornementation gracieuse

(3) Séville – Flamenco, feu et joie

🎵 Ambiance : festive et énergique

🎵 Style : basé sur les sevillanas, une danse andalouse rapide et rythmée

🎵 Caractéristiques notables : rythmes syncopés et fioritures brillantes, semblables à celles de la guitare

(4) Cadix (Saeta) – Boléro espagnol passionné

🎵 Ambiance : chaleureuse et nostalgique

🎵 Style : un boléro lyrique, ressemblant à une chanson flamenco lente

🎵 Caractéristiques notables : mélodie expressive, semblable à une chanson

(5) Asturias (Leyenda) – La pièce la plus célèbre !

🎵 Ambiance : dramatique, sombre et intense

🎵 Style : inspiré du flamenco, ressemblant au cante jondo (chant profond)

🎵 Caractéristiques notables :

Notes rapides et répétées imitant la technique de la guitare espagnole

À l’origine, cela n’avait rien à voir avec les Asturies ! L’éditeur l’a déplacé d’une autre œuvre, bien qu’il évoque le flamenco andalou plutôt que la musique folklorique asturienne

(6) Aragón (Fantasía) – Jota aragonaise lumineuse

🎵 Ambiance : Joyeuse et animée

🎵 Style : Basé sur la jota, une danse traditionnelle d’Aragon

🎵 Caractéristiques notables : énergie rythmique et mélodies tourbillonnantes et ornementales

(7) Castilla (Seguidillas) – Danse castillane enjouée

🎵 Ambiance : ludique et rythmée

🎵 Style : inspiré de la seguidilla, une danse folklorique castillane

🎵 Caractéristiques notables : rythmes rapides et saccadés et motifs percussifs de la main gauche

(8) Cuba (Capricho) – Influence latino-américaine

🎵 Ambiance : luxuriante et exotique

🎵 Style : une habanera, reflétant le lien colonial de l’Espagne avec Cuba

🎵 Caractéristiques notables : rythmes sensuels et syncopés et chromatisme expressif

3. Style et caractéristiques musicales

Rythmes de danse espagnole : influencés par les sévillanes, la jota, le boléro, la sardane et la seguidilla.

Écriture orchestrale pour piano : imite le grattement de la guitare, les castagnettes et les techniques du flamenco.

Couleurs romantiques et impressionnistes : similaires aux œuvres poétiques pour piano de Chopin et aux harmonies de Debussy.

Influence folklorique régionale : chaque pièce représente une région espagnole différente.

4. Réception et héritage

Asturias (Leyenda) est devenue l’une des pièces de guitare espagnole les plus célèbres, bien qu’elle n’ait pas été écrite à l’origine pour la guitare.

La suite a contribué à définir la musique classique espagnole au XXe siècle.

Elle a inspiré des compositeurs tels que Manuel de Falla et Joaquín Turina.

Populaire auprès des pianistes, elle est fréquemment interprétée en version solo ou orchestrale.

Pourquoi la Suite espagnole est-elle importante ?

Elle a popularisé la musique classique espagnole dans le monde entier.

Elle mêle la virtuosité romantique aux traditions folkloriques espagnoles.

Des morceaux comme Asturias, Sevilla et Granada restent emblématiques des répertoires de piano et de guitare.

Suite española n° 2, op. 97

La Suite española n° 2, op. 97 est un recueil posthume de pièces pour piano d’Isaac Albéniz, publié en 1912, trois ans après sa mort. Contrairement à la Suite Española n° 1, op. 47, composée à l’origine en 1886, cette deuxième suite a été assemblée par l’éditeur d’Albéniz, Juan B. Pujol, qui a repris divers morceaux des œuvres antérieures d’Albéniz et les a regroupés dans une « nouvelle » suite.

1. Aperçu

Composée : Morceaux écrits entre les années 1880 et 1890

Publiée : 1912 (à titre posthume)

Structure : 5 mouvements, chacun représentant une région espagnole différente

Style : Musique romantique espagnole pour piano, similaire à la Suite Española n° 1

Difficulté : Intermédiaire à avancée

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une suite prévue à l’origine, ces pièces conservent le nationalisme espagnol caractéristique d’Albéniz, combinant des danses folkloriques régionales, des textures virtuoses et des mélodies lyriques.

2. Structure et inspirations régionales

(1) Zaragoza – L’esprit d’Aragon

🎵 Ambiance : énergique et rythmée

🎵 Style : inspiré de la jota, une danse aragonaise entraînante

🎵 Caractéristiques notables : triolets rapides, syncopes et fioritures brillantes

(2) Sevilla (de l’op. 47) – Passion flamenco

🎵 Ambiance : festive et dansante

🎵 Style : Basé sur les sévillanes, une danse rythmique andalouse

🎵 Caractéristiques notables : Tiré de la Suite espagnole n° 1, célèbre pour ses motifs de grattements inspirés du flamenco

(3) Cadix (tiré de l’Op. 47) – Lyrique et mélancolique

🎵 Ambiance : Chaleureuse et nostalgique

🎵 Style : Un boléro lent, évoquant le chant flamenco andalou

🎵 Caractéristiques notables : Douces mélodies cantabile avec un rythme subtil

(4) Asturias (de l’op. 47) – La pièce la plus célèbre

🎵 Ambiance : Sombre, dramatique et fougueuse

🎵 Style : Cante jondo de style flamenco, avec de profondes influences andalouses

🎵 Caractéristiques notables : notes rapides et répétées, imitant la guitare espagnole, bien qu’elle ait été intitulée par erreur Asturias (elle ne reflète pas la musique folklorique asturienne)

(5) Castilla – Danse castillane enjouée

🎵 Ambiance : vive et rebondissante

🎵 Style : une seguidilla, une danse traditionnelle de Castille

🎵 Caractéristiques notables : rythmes vifs et saccadés et accompagnement percussif de la main gauche

3. Style et caractéristiques musicales

Rythmes de danse espagnole : influences de la jota, des sevillanas, du boléro, de la seguidilla et du flamenco

Écriture virtuose au piano : passages rapides, textures percussives et effets de guitare

Romantisme expressif : mélodies rappelant les Nocturnes de Chopin

Nationalisme : Chaque pièce représente une région différente d’Espagne, à l’instar de la Suite Española n° 1.

4. Réception et héritage

Pas aussi célèbre que la Suite Española n° 1, mais toujours jouée, en particulier Asturias, Sevilla et Cádiz.

Fréquemment transcrite pour guitare, en particulier Asturias, qui est devenue une pierre angulaire du répertoire de guitare classique.

Certains mouvements ont été orchestrés par Enrique Fernández Arbós, ce qui en a fait des incontournables des concerts.

Pourquoi la Suite espagnole n° 2 est-elle importante ?

Elle prolonge la Suite espagnole n° 1, en conservant le même esprit de nationalisme espagnol.

Des pièces comme Asturias, Sevilla et Cádiz restent parmi les œuvres les plus emblématiques d’Albéniz.

Bien qu’elle ait été assemblée à titre posthume, elle témoigne du lien profond qui unissait Albéniz à la musique folklorique espagnole.

Recuerdos de Viaje, op. 71 (1886-1887)

Recuerdos de Viaje (Souvenirs de voyage), op. 71, est un recueil de sept pièces de caractère pour piano solo, composé par Isaac Albéniz entre 1886 et 1887. Cette suite s’inspire de ses voyages à travers l’Espagne et d’autres régions d’Europe, capturant l’atmosphère, les paysages et les émotions de différents lieux.

Contrairement à son chef-d’œuvre ultérieur, Iberia, qui est harmoniquement complexe et virtuose, Recuerdos de Viaje est plus accessible et contient un mélange de pièces lyriques, réfléchies et dansantes.

1. Aperçu

Composé : 1886-1887

Publié : 1887

Structure : 7 courtes pièces pour piano

Style : Romantique, avec des éléments folkloriques espagnols

Difficulté : Intermédiaire à avancée

Ambiance : Un mélange de pièces nostalgiques, lyriques et dansantes

Cette suite est moins exigeante techniquement qu’Iberia ou Suite Española, ce qui en fait une excellente porte d’entrée dans la musique d’Albéniz.

2. Structure et caractéristiques musicales

1. En el Mar (En mer)

🎵 Ambiance : flottante, rêveuse et calme

🎵 Style : une pièce de type barcarolle avec de doux arpèges ondulants

🎵 Caractéristiques notables : évoque la sensation d’être sur un bateau, avec des rythmes fluides en 6/8

2. Leyenda (Légende) – PAS la même que Asturias

🎵 Ambiance : mystérieuse et expressive

🎵 Style : Une pièce narrative passionnée aux contrastes dramatiques

🎵 Caractéristiques notables : Harmonies romantiques riches, mélodies lyriques

3. Alborada (Chant du matin)

🎵 Ambiance : Joyeuse et énergique

🎵 Style : Ressemble à une jota espagnole, avec des rythmes entraînants

🎵 Caractéristiques notables : Accords staccato brillants et syncopes

4. En la Alhambra (Dans l’Alhambra)

🎵 Ambiance : exotique, réfléchie et délicate

🎵 Style : inspiré des mélodies maures, similaire à Granada de la Suite Española

🎵 Caractéristiques notables : utilise des gammes phrygiennes et arabes, évoquant l’atmosphère mystique du palais de l’Alhambra

5. Puerta de Tierra (Porte de la Terre)

🎵 Ambiance : solennelle et majestueuse

🎵 Style : pièce solennelle et processionnelle

🎵 Caractéristiques notables : accords lourds et thème noble et grandiose

6. Rumores de la Caleta (Murmures de la crique)

🎵 Ambiance : enjouée et charmante

🎵 Style : ressemble à une malagueña, une danse de Malaga

🎵 Caractéristiques notables : notes rapides répétées, rythmes ternaires et syncopes espagnoles

🎵 L’une des pièces les plus célèbres de cet ensemble, fréquemment transcrite pour la guitare

7. Capricho Catalán (Caprice catalan)

🎵 Ambiance : tendre, lyrique et mélancolique

🎵 Style : inspiré des mélodies folkloriques catalanes

🎵 Caractéristiques notables : mélodies douces et chantantes avec une ornementation délicate

3. Style et caractéristiques musicales

Rythmes de danse espagnole : influences de la malagueña, de la jota et de la barcarolle

Couleurs romantiques et nationalistes : mélange de lyrisme à la Chopin et d’éléments folkloriques espagnols

Influence mauresque et andalouse : particulièrement dans En la Alhambra

Écriture de type guitare : des pièces comme Rumores de la Caleta sont devenues plus tard des classiques de la guitare.

4. Réception et héritage

Recuerdos de Viaje est moins célèbre qu’Iberia ou Suite Española, mais contient des joyaux cachés.

Rumores de la Caleta et Capricho Catalán sont devenus des transcriptions populaires pour guitare.

La suite offre une alternative plus facile à Iberia tout en mettant en valeur le nationalisme espagnol et la beauté pianistique d’Albéniz.

Pourquoi devriez-vous écouter Recuerdos de Viaje ?

Si vous appréciez le son espagnol d’Albéniz mais que vous souhaitez quelque chose de plus court et de plus lyrique, c’est un choix parfait.

C’est une excellente introduction à la musique romantique espagnole pour piano.

Les transcriptions pour guitare sont largement jouées et appréciées des guitaristes classiques.

España, op. 165 (1890)

España, op. 165 est un ensemble de six courtes pièces pour piano solo, composé en 1890 par Isaac Albéniz. C’est l’une de ses collections les plus accessibles et les plus charmantes, mettant en valeur les rythmes folkloriques espagnols et les mélodies lyriques dans un format plus léger, de style salon. La suite mêle l’écriture romantique pour piano à des éléments nationalistes espagnols, ce qui en fait un des morceaux préférés des pianistes et des auditeurs.

1. Aperçu

Composé : 1890

Publié : 1890

Mouvements : 6 pièces

Difficulté : Intermédiaire à avancé

Style musical : Danses espagnoles, mélodies lyriques, romantisme

2. Structure et caractéristiques musicales

1. Prélude

🎵 Ambiance : Lumineuse et vivante

🎵 Style : Un début rythmique et énergique

🎵 Caractéristiques notables : Arpèges rapides, syncopes

2. Tango (morceau le plus célèbre)

🎵 Ambiance : sensuelle et mélancolique

🎵 Style : un tango argentin classique, arrangé plus tard pour guitare

🎵 Caractéristiques notables : mélodie cantabile, accompagnement simple mais élégant

3. Malagueña

🎵 Ambiance : enjouée et fougueuse

🎵 Style : basé sur la danse malagueña d’Andalousie

🎵 Caractéristiques notables : Rythmes rapides de la main gauche, mode phrygien espagnol

4. Serenata

🎵 Ambiance : Douce et romantique

🎵 Style : Sérénade avec accompagnement de guitare

🎵 Caractéristiques notables : Mélodie douce et expressive, main gauche arpégée

5. Capricho Catalán

🎵 Ambiance : Nostalgique et lyrique

🎵 Style : inspiré de la musique folklorique catalane

🎵 Caractéristiques notables : harmonies chaleureuses, lignes mélodiques chantantes

6. Zortzico

🎵 Ambiance : vivante et rythmée

🎵 Style : basé sur la danse folklorique basque en 5/8

🎵 Caractéristiques notables : rythmes syncopés, mesure unique

3. Style et signification musicale

Influences folkloriques espagnoles : Danses d’Andalousie, de Catalogne et du Pays basque

Simple mais élégant : Charme de style salon, moins virtuose qu’Iberia

Arrangements populaires : Le tango est devenu célèbre dans les transcriptions pour guitare

4. Héritage et influence

Le tango est l’une des pièces les plus connues d’Albéniz, fréquemment arrangée pour guitare, orchestre et autres instruments.

La suite offre une alternative plus légère et plus lyrique à ses œuvres complexes ultérieures comme Iberia.

Elle constitue une excellente introduction au style musical espagnol d’Albéniz pour les pianistes de différents niveaux.

Œuvres notables pour piano solo

1. Chants d’Espagne, op. 232 (1892-1894) 🎶 Profondément expressif et dramatique

Une suite en cinq mouvements, parfois considérée comme un proto-Iberia

Fusionne les traditions folkloriques espagnoles avec le romantisme

🎵 Morceaux célèbres de Chants d’Espagne :

Córdoba – Une représentation d’une beauté envoûtante de la ville andalouse

Sous le palmier – Harmonies exotiques et rêveuses

2. Azulejos (1909, inachevé) 🎶 Dernière œuvre d’Albéniz

Laissé inachevé à sa mort, achevé par Enrique Granados

Nommé d’après les carreaux de céramique espagnols, avec un style impressionniste fluide

3. La Vega (1897) 🎶 D’envergure orchestrale

Un poème symphonique pour piano solo, évoquant le fleuve Guadalquivir

Textures massives, harmonies impressionnistes et contrastes dramatiques

Un précurseur d’Iberia dans son style et sa grandeur

Autres pièces notables

Pavana-Capricho, op. 12 – Une danse délicate et gracieuse avec une élégance à la Chopin

Mallorca, op. 202 – Une Barcarolle triste et nostalgique, évoquant l’île de Majorque

Zambra Granadina – Inspirée de la zambra, danse flamenco d’origine mauresque

Résumé

Si vous voulez de la virtuosité et de l’impressionnisme : → Iberia, La Vega, Azulejos

Si vous voulez du lyrisme et de l’inspiration folklorique : → España, Chants d’Espagne, Mallorca

Si vous voulez des joyaux moins connus : → Pavana-Capricho, Zambra Granadina

Œuvres notables

1. Opéras 🎭 (Ses œuvres les plus ambitieuses sans piano)

🔹 Pepita Jiménez (1896, révisée en 1904)

Son opéra le plus célèbre, mêlant des éléments folkloriques espagnols à une influence wagnérienne

Basé sur le roman de Juan Valera, sur un jeune séminariste déchiré entre l’amour et le devoir religieux

D’abord en allemand, puis révisé en espagnol et en français

Style musical : orchestration luxuriante, mélodies lyriques et passages de type zarzuela

🔹 Merlin (1897-1902, inachevé)

Fait partie d’une trilogie d’opéra arthurien, laissée inachevée à sa mort

Écrit en anglais, avec des influences de Wagner et de l’opéra français

Orchestré par d’autres après sa mort et créé en 2003

🔹 Henry Clifford (1895)

Un des premiers grands opéras, basé sur un chevalier anglais historique

Plus wagnérien qu’espagnol, montrant sa transition avant Pepita Jiménez

2. Œuvres orchestrales 🎻🎺 (Rares mais fascinantes !)

🔹 Catalonia (1899)

Un poème symphonique évoquant les traditions folkloriques catalanes

Caractérisé par une riche orchestration et des rythmes de danse folklorique

🔹 Suite Catalonia (1899)

Une suite orchestrale basée sur des thèmes folkloriques catalans

Moins célèbre que ses œuvres pour piano, mais elle montre son profond amour pour le nationalisme catalan

🔹 Concierto Fantástico, op. 78 (1887) – Pour piano et orchestre

Le seul concerto pour piano d’Albéniz, dédié à Anton Rubinstein

Virtuose mais classique, plus influencé par Liszt et Schumann que par la musique folklorique espagnole

🔹 Rapsodia Española, op. 70 (1886) – Pour piano et orchestre

Une œuvre rhapsodique sur un thème espagnol pour piano et orchestre

Plus légère et plus colorée que le Concierto Fantástico

3. Musique de chambre 🎻🎶 (moins connue mais importante)

🔹 Quatuor à cordes en ré mineur (années 1880)

L’une de ses rares œuvres de musique de chambre, inspirée du romantisme français et allemand

Plus brahmsienne qu’espagnole, mais toujours magnifiquement lyrique

🔹 Morceau de Salon, op. 228 – Pour violon et piano

Une pièce lyrique de style salon mettant en valeur l’expressivité du violon

🔹 Majorque, op. 202 – Arrangement pour guitare

À l’origine, c’est une pièce pour piano, mais son rythme de barcarolle la rend parfaite pour la guitare

4. Musique vocale 🎤 (Chansons et œuvres de style zarzuela)

🔹 26 chansons (Lieder & Canciones, années 1880-1890)

Certaines sont en allemand (influence schubertienne), d’autres en espagnol (folkloriques)

Chansons notables :

Cantos de España – Un ensemble de chansons d’art espagnoles

Chant d’amour – Une chanson d’amour d’influence française

🔹 The Magic Opal (1893)

Une opérette comique en anglais, créée à Londres

Légère et divertissante, plus proche de Gilbert & Sullivan que de ses œuvres espagnoles

Résumé

Si vous voulez des œuvres vocales dramatiques → Pepita Jiménez, Merlin, Henry Clifford

Si vous voulez des pièces orchestrales → Catalonia, Rapsodia Española, Concierto Fantástico

Si vous voulez de la musique de chambre → String Quartet, Morceau de Salon

Si vous voulez un répertoire de chansons espagnoles → 26 Songs, Cantos de España

Activités hors composition

Au-delà de la composition, Isaac Albéniz était très actif dans les domaines de l’interprétation, de l’enseignement, de la promotion de la musique et de l’engagement culturel. Voici ses activités non liées à la composition :

1. Pianiste virtuose 🎹

Albéniz était un enfant prodige, donnant son premier concert public à l’âge de 4 ans.

Adolescent, il effectua des tournées internationales, se produisant en Espagne, en Amérique du Sud, à Cuba, aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Angleterre.

Son jeu était connu pour sa technique brillante, son toucher expressif et ses talents d’improvisation.

Il interprétait souvent ses propres œuvres, contribuant ainsi à populariser la musique espagnole.

🎵 Principaux moments forts de ses concerts :

Il s’est produit pour Franz Liszt à Budapest (il a peut-être brièvement étudié avec lui).

Il a joué devant le roi Alphonse XII d’Espagne alors qu’il était encore jeune pianiste.

Il a donné des concerts dans toute l’Amérique latine au début des années 1870.

2. Professeur et mentor de piano 🎼

A enseigné à la Schola Cantorum de Paris (l’une des plus grandes écoles de musique de France).

A été le mentor de jeunes compositeurs espagnols, dont Manuel de Falla, Enrique Granados et Joaquín Turina.

Son influence a contribué à façonner le mouvement nationaliste espagnol dans le domaine de la musique.

3. Éditeur et promoteur de musique 📖

Il a travaillé avec les Éditions Mutuelle en France, aidant à publier et promouvoir la musique espagnole.

Il a encouragé d’autres compositeurs espagnols à explorer les éléments nationalistes dans leurs œuvres.

Il a aidé à mettre en relation les compositeurs espagnols avec le mouvement impressionniste français, influençant Debussy et Ravel.

4. Ambassadeur culturel de la musique espagnole 🇪🇸

Il a vécu en France et en Angleterre pendant une grande partie de sa vie, mais est resté profondément attaché à la culture espagnole.

Il a promu la musique folklorique espagnole et les rythmes de danse à une époque où les styles germaniques et français dominaient.

Il a fait le lien entre le romantisme et l’impressionnisme, influençant Debussy, Ravel et Fauré.

5. Librettiste et organisateur d’opéra 🎭

Il a participé à la planification et à l’adaptation d’opéras, en particulier de ses propres œuvres comme Pepita Jiménez et Merlin.

Il a travaillé avec des librettistes et des dramaturges, dans le but d’établir une tradition opératique espagnole.

6. Voyageur et explorateur ✈️

Albéniz a été un voyageur tout au long de sa vie, constamment à la recherche de nouvelles expériences.

Sa musique a été influencée par les endroits qu’il a visités, notamment l’Espagne, la France, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Italie et l’Amérique latine.

Des œuvres comme Recuerdos de Viaje et Iberia reflètent son goût pour l’aventure et son lien profond avec les paysages espagnols.

Résumé

Si l’on considère Albéniz au-delà de la composition, il était :

🎹 Un pianiste virtuose en tournée dans le monde entier

📖 Un professeur et un mentor pour les compositeurs espagnols

🎼 Un éditeur et un promoteur de musique

🎭 Un défenseur de l’opéra et un librettiste

🌍 Un ambassadeur culturel et un voyageur

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

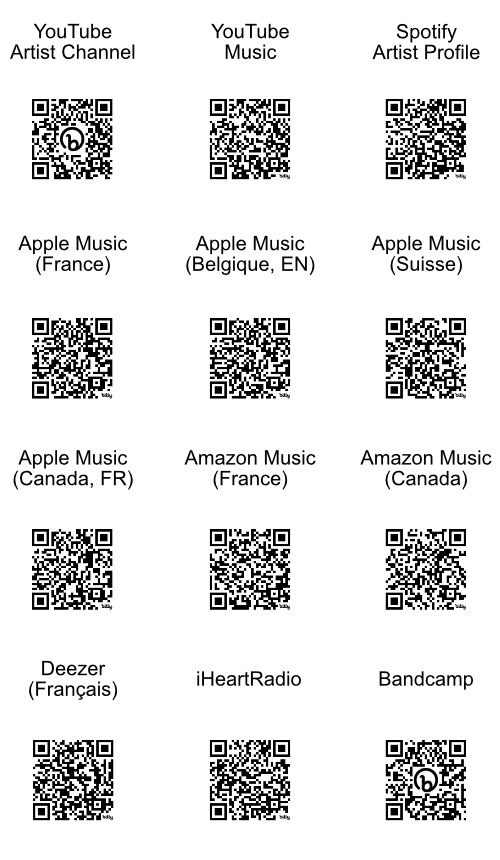

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify