Aperçu

Johann Baptist Cramer (1771-1858) était un pianiste, compositeur et éditeur de musique britannique d’origine allemande, surtout connu pour ses études de piano et ses contributions à la technique pianistique du début du XIXe siècle. Il était considéré comme l’un des plus grands pianistes de son temps, rivalisant avec des personnalités telles que Muzio Clementi et recevant même les éloges de Beethoven.

Points clés concernant Cramer :

Pianiste virtuose : Cramer était réputé pour son toucher doux et expressif et sa technique de legato impeccable. Son jeu était très respecté, Beethoven ayant apparemment préféré son style à celui de nombreux autres.

Compositeur : Il a écrit de nombreuses œuvres, dont plus de 100 sonates pour piano, de la musique de chambre et des concertos. Cependant, ses Études (op. 30 et op. 50) restent sa contribution la plus durable, servant d’études techniques précieuses pour les pianistes.

Professeur et influence : Ses études de piano ont influencé les compositeurs romantiques ultérieurs, notamment Chopin, Liszt et Mendelssohn. Son approche mettait l’accent sur la clarté, le contrôle et l’expressivité.

Éditeur de musique : Il a cofondé la maison d’édition Cramer & Co., qui a joué un rôle important dans la diffusion de la musique classique en Grande-Bretagne.

Lien avec Londres : Bien que né en Allemagne, Cramer a passé la majeure partie de sa vie en Angleterre, où il s’est forgé une solide réputation d’enseignant et d’interprète.

Histoire

Johann Baptist Cramer est né à Mannheim, en Allemagne, en 1771, mais sa famille s’est installée en Angleterre alors qu’il était encore enfant. Son père, Wilhelm Cramer, était un violoniste et chef d’orchestre réputé, et sous sa direction, Johann a commencé très tôt son éducation musicale. Il a montré un talent prodigieux au piano et a étudié avec le compositeur et pianiste Muzio Clementi, qui a façonné une grande partie de son approche technique et artistique.

À l’adolescence, Cramer était déjà reconnu comme un pianiste virtuose et sa réputation ne cessa de croître à travers l’Europe. Il fit de nombreuses tournées, captivant le public par sa technique raffinée et son toucher élégant. Contrairement à certains de ses contemporains plus spectaculaires, le jeu de Cramer était connu pour sa clarté, sa douceur et son contrôle plutôt que pour sa bravade. Beethoven lui-même aurait admiré le jeu de Cramer, considérant son style legato comme exemplaire.

En tant que compositeur, Cramer a produit un vaste corpus d’œuvres, dont plus de 100 sonates pour piano, concertos et musique de chambre. Cependant, son plus grand héritage réside dans ses « Études », en particulier les opus 30 et 50, qui sont devenues des études essentielles pour les pianistes en herbe. Ces œuvres ont été conçues non seulement pour le développement technique, mais aussi pour cultiver l’expressivité et la musicalité, préfigurant les œuvres pédagogiques de Chopin et Liszt.

Au-delà de l’interprétation et de la composition, Cramer était profondément impliqué dans le monde musical en tant que professeur et éditeur. À Londres, il a cofondé Cramer & Co., une maison d’édition musicale qui a joué un rôle majeur dans la diffusion du répertoire classique en Grande-Bretagne. Son influence sur la vie musicale britannique a été considérable, et il est resté un professeur recherché tout au long de sa carrière.

Dans ses dernières années, Cramer continua à se produire et à composer, mais il se retira progressivement de la scène des concerts, alors que les pianistes les plus flamboyants de l’époque romantique, tels que Liszt, prenaient le devant de la scène. Il mourut en 1858, laissant derrière lui un héritage de musique pour piano élégante et expressive qui continua à influencer des générations de pianistes.

Chronologie

1771 – Né le 24 février à Mannheim, en Allemagne. Son père, Wilhelm Cramer, était violoniste et chef d’orchestre.

1772 – Déménage avec sa famille à Londres, où son père devient un musicien de premier plan dans la ville.

Années 1780 – Étudie le piano avec Muzio Clementi, développant une technique fluide basée sur le legato.

1788 – Il commence à se produire en Europe en tant que pianiste de concert et se fait connaître pour son jeu raffiné.

1791 – Il rencontre Beethoven à Vienne ; ce dernier louera plus tard son jeu de pianiste.

1790-1800 – Il s’impose comme l’un des plus grands pianistes de sa génération et se produit fréquemment en Angleterre et à l’étranger.

1804 – Il publie son premier recueil d’Études, qui deviendra par la suite très influent dans la pédagogie du piano.

Années 1800-1810 – Il compose de nombreuses œuvres, notamment des sonates pour piano, des concertos et de la musique de chambre.

1824 – Il cofonde la maison d’édition musicale Cramer & Co. à Londres, jouant un rôle clé dans la publication d’œuvres classiques.

Années 1830-1840 – Se concentre sur l’enseignement, influençant les futures générations de pianistes. Son « Studio per il Pianoforte » (Op. 50) est largement utilisé pour le développement technique.

1848 – Publie des éditions révisées de ses études de piano, consolidant ainsi leur place dans l’enseignement du piano.

1858 – Décède le 16 avril à Londres, laissant derrière lui un héritage de pianiste, compositeur, professeur et éditeur.

Caractéristiques de la musique

La musique de Johann Baptist Cramer s’enracine dans la tradition classique, mais montre également des influences romantiques précoces. Ses compositions, en particulier ses œuvres pour piano, mettent l’accent sur la précision technique, la clarté et la nuance expressive. Voici quelques caractéristiques clés de son style musical :

1. Legato fluide et chantant

Cramer était réputé pour son toucher legato fluide, ce qui se reflète dans sa musique. Ses œuvres comportent souvent de longues lignes mélodiques fluides qui nécessitent un toucher contrôlé et régulier, un peu comme le style cantabile (chantant) que Chopin privilégiera plus tard.

2. Forme classique élégante et raffinée

Ses compositions conservent l’équilibre formel et la clarté structurelle de la période classique, à l’instar de Mozart et Clementi. Ses sonates et ses études suivent des structures de phrases claires, avec un développement et une résolution logiques.

3. L’accent mis sur la technique pianistique

Les Études de Cramer (Op. 30, Op. 50) comptent parmi ses contributions les plus importantes. Elles mettent l’accent sur :

L’indépendance et le contrôle des doigts

La coordination équilibrée des mains

La régularité dans les passages rapides

La mise en forme dynamique expressive

Contrairement à la virtuosité brillante de compositeurs ultérieurs comme Liszt, les études de Cramer ne visent pas le spectacle, mais le développement d’une technique et d’un toucher raffinés.

4. Nuances expressives sans dramatisation excessive

Bien que sa musique soit antérieure à la pleine intensité émotionnelle du romantisme, les œuvres de Cramer font allusion à l’expressivité du début du romantisme. Il a utilisé des changements dynamiques subtils, des couleurs harmoniques et des phrasés lyriques pour créer de la profondeur sans dramatisation excessive.

5. Influence sur les pianistes romantiques ultérieurs

L’importance accordée par Cramer au jeu legato et au phrasé expressif a influencé des compositeurs ultérieurs tels que Chopin, Mendelssohn et Schumann. Ses études ont contribué à façonner le pianisme romantique, même si son propre style est resté largement classique.

6. Textures nettes et ornées

Sa musique comporte souvent des figurations ornementales, des accords brisés et des arpèges, mais toujours de manière contrôlée et structurée. Cela est particulièrement évident dans ses études, qui affinent les aspects techniques tout en conservant leur élégance.

7. Langage harmonique clair et équilibré

Sur le plan harmonique, sa musique reste dans le cadre classique, mais inclut parfois des modulations colorées et des changements harmoniques inattendus, anticipant les tendances romantiques précoces.

Résumé du style général

La musique de Cramer se situe à la transition entre le raffinement classique et l’expressivité du début du romantisme. Elle évite la virtuosité excessive au profit d’une écriture gracieuse, élégante et techniquement solide, ce qui la rend précieuse tant pour l’interprétation que pour l’étude du piano.

Relations

1. Relations avec les compositeurs et les musiciens

Muzio Clementi (professeur et mentor)

Cramer a étudié le piano avec Clementi, qui a influencé son approche technique et expressive. L’importance que Clementi accordait à la clarté et à la régularité du jeu est devenue une caractéristique du style de Cramer.

Ludwig van Beethoven (admiration et respect mutuel)

Cramer rencontra Beethoven à Vienne et fut très respecté par lui. Beethoven loua le jeu fluide et expressif de Cramer, allant même jusqu’à recommander ses études pour leur excellente technique. Cependant, Cramer fut moins impressionné par les œuvres ultérieures de Beethoven, les qualifiant de « indéchiffrables ».

Ignaz Moscheles (collègue et admirateur)

Moscheles, autre pianiste de renom de l’époque, admirait le jeu de Cramer et utilisait ses études dans son enseignement. Tous deux étaient actifs sur la scène musicale londonienne.

Franz Liszt (influence indirecte)

Liszt étudia les études de Cramer au début de sa formation, bien que son propre style se soit par la suite considérablement éloigné de l’élégance classique de Cramer.

Friedrich Kalkbrenner (rival professionnel et collègue)

Kalkbrenner, autre pianiste influent à Londres, était en concurrence avec Cramer tant en matière de performances que d’enseignement. Cependant, ils ont tous deux contribué à la scène pianistique londonienne.

Chopin et Mendelssohn (étudiants de ses études, influence indirecte)

Chopin et Mendelssohn ont tous deux étudié les études de Cramer dans le cadre de leur formation de pianiste. Chopin les a même recommandées à ses propres élèves.

2. Relations avec les orchestres et les institutions

Scène musicale londonienne et Royal Philharmonic Society

Cramer était une figure éminente du monde musical londonien, se produisant dans des concerts organisés par la Royal Philharmonic Society. Ses concertos pour piano ont été interprétés par des orchestres londoniens.

3. Relations avec les éditeurs et les partenaires commerciaux

Cramer & Co. (maison d’édition musicale, cofondateur)

Cramer a cofondé Cramer & Co., une importante maison d’édition musicale britannique. Cette société a joué un rôle crucial dans la distribution de la musique de Beethoven, Clementi et d’autres compositeurs en Angleterre.

4. Relations avec des non-musiciens

Aristocratie et mécènes fortunés de Londres

En tant que musicien de premier plan à Londres, Cramer entretenait des liens étroits avec des mécènes aristocratiques qui soutenaient ses concerts et ses projets d’édition.

Compositeurs similaires

La musique de Johann Baptist Cramer fait le lien entre l’élégance classique et l’expressivité du début du romantisme, ce qui le rend comparable à plusieurs compositeurs des deux périodes. Voici quelques compositeurs ayant des styles, des techniques ou une importance historique similaires :

1. Muzio Clementi (1752-1832)

Professeur de Cramer et influence majeure sur sa technique pianistique.

Connu pour ses études techniques et ses sonates pour piano qui mettent l’accent sur la clarté, la précision et le legato fluide.

Ses études Gradus ad Parnassum sont similaires aux Études de Cramer dans leur approche pédagogique.

2. Ignaz Moscheles (1794-1870)

Pianiste-compositeur plus tardif qui admirait le style de Cramer.

Il a composé des œuvres pour piano virtuoses mais élégantes, équilibrant la structure classique avec l’expressivité romantique.

Ses Études et ses concertos ont un raffinement similaire à ceux de Cramer.

3. Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Comme Cramer, Hummel a été une figure de transition du classique au romantique.

Ses concertos et sonates pour piano ont des textures à la fois virtuoses et claires.

Contrairement au style dramatique de Beethoven, Hummel (comme Cramer) a conservé une approche gracieuse et lyrique.

4. Carl Czerny (1791-1857)

Un pédagogue de piano de premier plan, dont les études ont un objectif similaire à celui de Cramer.

Si les œuvres de Czerny sont souvent plus mécaniques, les deux compositeurs se sont concentrés sur une technique raffinée.

Les études de Czerny étaient utilisées parallèlement à celles de Cramer dans la formation au piano du XIXe siècle.

5. Friedrich Kalkbrenner (1785-1849)

Rival et contemporain de Cramer sur la scène pianistique londonienne.

Ses œuvres pour piano allient virtuosité et élégance classique, un peu comme celles de Cramer.

Il avait une technique similaire axée sur le legato, qui influença également Chopin.

6. Jan Ladislav Dussek (1760-1812)

Un compositeur légèrement plus âgé au style lyrique et expressif.

Ses sonates pour piano partagent l’intérêt de Cramer pour la fluidité, le phrasé expressif et la douceur de l’exécution technique.

7. Ferdinand Ries (1784-1838)

Un élève de Beethoven, mais sa musique conserve un raffinement classique similaire à celui de Cramer.

Ses sonates et concertos pour piano allient virtuosité, élégance et clarté formelle.

8. Daniel Steibelt (1765-1823)

Pianiste et compositeur connu pour ses œuvres pour piano ornementales, expressives et techniquement exigeantes.

Ses études et ses sonates ont un phrasé classique similaire avec une touche de romantisme précoce.

En tant que professeur de musique

Johann Baptist Cramer fut l’un des professeurs de piano les plus influents du début du XIXe siècle, façonnant le développement de la technique et de la pédagogie du piano. Son enseignement mettait l’accent sur la clarté, le jeu legato, la justesse et le contrôle expressif, ce qui influença de nombreux pianistes ultérieurs, dont Chopin, Mendelssohn et Moscheles.

1. Philosophie pédagogique

L’enseignement de Cramer était ancré dans la tradition classique et mettait l’accent sur :

Un jeu fluide et régulier en legato – Il était célèbre pour son toucher et son phrasé raffinés.

La précision technique – L’accent était mis sur l’indépendance des doigts et la coordination équilibrée des mains.

La mise en forme expressive – Encourager la musicalité en plus de la technique.

Le contrôle de l’ornementation – Important pour les styles de piano classique et du début du romantisme.

Contrairement aux professeurs virtuoses ultérieurs tels que Liszt, Cramer évitait la bravoure excessive, privilégiant le raffinement et le contrôle plutôt que la simple démonstration technique.

2. Contributions à la pédagogie du piano

(A) Études et exercices techniques

La contribution pédagogique la plus importante de Cramer est son ensemble d’Études (Op. 30 et Op. 50), largement utilisé pour le développement technique :

Conçues non seulement pour l’habileté mécanique mais aussi pour l’expression musicale.

Louées par Chopin, qui les a recommandées à ses propres élèves.

Souvent comparés aux « Gradus ad Parnassum » de Clementi et aux études de Czerny, mais avec plus d’accent sur le phrasé et la qualité du son.

(B) Influence sur les pianistes et les professeurs ultérieurs

Ignaz Moscheles a étudié les œuvres de Cramer et a adopté des méthodes d’enseignement similaires.

Chopin a intégré les études de Cramer dans les routines de pratique de ses élèves.

Mendelssohn et Czerny ont également apprécié son approche de la technique pianistique.

3. Contributions institutionnelles et éditoriales

Cramer & Co. (maison d’édition musicale) – En tant que cofondateur, il a contribué à la distribution de matériel pédagogique à travers l’Europe, rendant ainsi l’enseignement du piano de haute qualité plus accessible.

Il a contribué à la Royal Academy of Music de Londres, influençant la pédagogie britannique du piano.

Héritage dans l’enseignement du piano

L’approche pédagogique de Cramer a influencé les pianistes romantiques du XIXe siècle tout en préservant la grâce et la structure du style classique.

Ses études sont encore utilisées aujourd’hui comme études de piano de niveau intermédiaire.

Son approche équilibrée (technique et expressive) a jeté les bases de la future pédagogie du piano.

Johann Baptist Cramer est surtout connu pour ses études de piano et ses ouvrages pédagogiques, qui mettent l’accent sur le jeu legato, l’indépendance des doigts, la maîtrise technique et le phrasé expressif. Ses études ont été admirées par Chopin, Mendelssohn et Moscheles, et elles restent précieuses pour les pianistes d’aujourd’hui.

1. Principales collections d’études

Études op. 30 (1804) – « Studio per il Pianoforte »

L’une des œuvres pédagogiques les plus célèbres de Cramer.

Une collection de 42 études conçues pour développer la maîtrise technique, le phrasé et l’expression musicale.

Ces études ont été très appréciées par Chopin, qui les a attribuées à ses élèves.

L’accent est mis sur la régularité du toucher, la fluidité des passages et la finesse de l’articulation.

Études op. 50 – « Nouvelle Études »

Suite de l’op. 30, avec des défis techniques et expressifs supplémentaires.

Plus avancé que l’op. 30, mais conserve l’élégance classique de Cramer.

Met l’accent sur le contrôle du ton, du phrasé et de la coordination entre les mains.

Utilisé par des pianistes tels que Moscheles et Czerny dans leur enseignement.

2. Autres ouvrages pédagogiques et d’exercices

« Le maître du piano »

Méthode progressive couvrant divers aspects techniques du jeu de piano.

Comprend des exercices d’indépendance des mains, des gammes, des arpèges et des ornements.

Divers exercices de doigté et études techniques

Études plus courtes axées sur des problèmes techniques spécifiques (par exemple, la souplesse du poignet, les accords brisés, les doubles notes).

Souvent incluses dans les recueils pédagogiques aux côtés du « Gradus ad Parnassum » de Clementi.

3. Comparaison avec d’autres études

Compositeur Style Comparaison Niveau de difficulté

Clementi – « Gradus ad Parnassum » Plus structuré et didactique Similaire

Czerny – Diverses études Cramer est plus lyrique et expressif Czerny est souvent plus facile mais plus mécanique

Chopin – Études op. 10 et op. 25 Cramer est moins virtuose mais plus contrôlé Chopin est beaucoup plus difficile

Études de Moscheles Plus romantiques que celles de Cramer Légèrement plus difficiles

Héritage et utilisation aujourd’hui

Les études de Cramer sont encore étudiées comme des œuvres préparatoires à celles de Chopin, Liszt et d’autres études romantiques.

Elles sont idéales pour les pianistes qui cherchent à affiner leur technique tout en conservant leur musicalité.

Études, ouvrages pédagogiques et exercices pour piano

Études, ouvrages pédagogiques et exercices pour piano de Johann Baptist Cramer

Johann Baptist Cramer est surtout connu pour ses études pour piano et ses ouvrages pédagogiques, qui mettent l’accent sur le jeu legato, l’indépendance des doigts, la maîtrise technique et le phrasé expressif. Ses études étaient admirées par Chopin, Mendelssohn et Moscheles, et elles restent précieuses pour les pianistes d’aujourd’hui.

1. Principales collections d’études

Études op. 30 (1804) – « Studio per il Pianoforte »

L’une des œuvres pédagogiques les plus célèbres de Cramer.

Un recueil de 42 études conçues pour développer la maîtrise technique, le phrasé et l’expression musicale.

Ces études ont été très appréciées par Chopin, qui les a attribuées à ses élèves.

L’accent est mis sur la régularité du toucher, la fluidité des passages et la finesse de l’articulation.

Études op. 50 – « Nouvelle Études »

Suite de l’op. 30, avec des défis techniques et expressifs supplémentaires.

Plus avancé que l’op. 30, mais conserve l’élégance classique de Cramer.

Met l’accent sur le contrôle du ton, du phrasé et de la coordination entre les mains.

Utilisé par des pianistes tels que Moscheles et Czerny dans leur enseignement.

2. Autres ouvrages pédagogiques et d’exercices

« Le maître du piano »

Méthode progressive couvrant divers aspects techniques du jeu de piano.

Comprend des exercices d’indépendance des mains, des gammes, des arpèges et des ornements.

Divers exercices de doigts et études techniques

Études plus courtes axées sur des problèmes techniques spécifiques (par exemple, la souplesse du poignet, les accords brisés, les doubles notes).

Souvent inclus dans les recueils pédagogiques aux côtés du Gradus ad Parnassum de Clementi.

3. Comparaison avec d’autres études

Clementi – Gradus ad Parnassum Plus structuré et didactique, similaire

Czerny – Diverses études, Cramer est plus lyrique et expressif, Czerny est souvent plus facile mais plus mécanique

Chopin – Études op. 10 et op. 25, Cramer est moins virtuose mais plus contrôlém Chopin est beaucoup plus difficile

Moscheles – Étudem Plus romantique que Cramer, Légèrement plus difficile

Héritage et utilisation aujourd’hui

Les études de Cramer sont encore étudiées comme des œuvres préparatoires à Chopin, Liszt et d’autres études romantiques.

Elles sont idéales pour les pianistes qui cherchent à affiner leur technique tout en conservant leur musicalité.

Œuvres notables pour piano solo

Si Cramer est surtout connu pour ses études et ses œuvres pédagogiques, il a également composé de nombreuses sonates pour piano, variations et pièces de caractère qui mettent en valeur son élégant style classique et son expressivité préromantique.

1. Sonates pour piano

Cramer a composé plus de 100 sonates pour piano, qui reflètent l’influence de Clementi et de Beethoven, bien qu’elles mettent l’accent sur le lyrisme et la clarté plutôt que sur les contrastes dramatiques. Parmi les plus remarquables, on peut citer :

Sonate pour piano en ré mineur, op. 25

L’une de ses œuvres les plus expressives et les plus dramatiques.

Elle se caractérise par des mouvements lents lyriques et une brillance technique.

Sonate pour piano en mi bémol majeur, op. 23

Une sonate lumineuse et élégante, avec une écriture mélodique ornementée.

Typique du phrasé expressif du début de l’ère romantique.

Sonate pour piano en do majeur, op. 33

Équilibre entre la fluidité technique et la clarté classique.

Excellent exemple du style legato raffiné de Cramer.

2. Fantaisies pour piano et pièces de caractère

Fantaisie en do mineur

Une œuvre plus dramatique et improvisée, montrant l’influence beethovénienne.

Utilise des thèmes contrastés et des harmonies expressives.

Rondo en sol majeur, op. 34

Une pièce légère et virtuose avec des textures classiques ludiques.

De style similaire à Clementi et Hummel.

Nocturne en la bémol majeur

Une œuvre lyrique et expressive qui préfigure les nocturnes de Chopin.

Comporte de longues lignes mélodiques et une ornementation délicate.

3. Variations et autres œuvres

Variations sur un thème de Haydn

Un ensemble de variations brillantes et élégantes, mettant en valeur à la fois la dextérité technique et le raffinement musical.

Démontre des contrastes ornementaux et dynamiques, similaires aux œuvres de variations de Beethoven.

Air et variations en fa majeur

Un charmant ensemble de variations, avec des textures gracieuses et des figurations fluides de la main droite.

Caprices pour piano

Pièces courtes, techniquement exigeantes, qui explorent les passages rapides et le phrasé expressif.

Style général et importance

Les solos de piano de Cramer conservent l’équilibre classique tout en faisant allusion au lyrisme romantique.

Ses sonates et variations sont moins connues que celles de Beethoven ou de Hummel, mais elles sont excellentes pour les pianistes à la recherche d’un répertoire élégant et expressif avec une technique raffinée.

Ses fantaisies et ses nocturnes révèlent son côté plus romantique, bien qu’il reste dans les formes classiques.

60 études choisies

« 60 études choisies » de Johann Baptist Cramer

Les « 60 études choisies » de Johann Baptist Cramer sont un recueil d’études pour piano sélectionnées parmi son vaste corpus d’exercices techniques et expressifs, principalement tirés de ses Études op. 30 et op. 50. Ce recueil a été largement utilisé pour l’enseignement du piano et a été salué par Chopin, qui les a recommandées à ses élèves.

1. Présentation du recueil

À l’origine, Cramer a écrit 84 études dans les Études op. 30 (1804) et op. 50.

Les 60 Études choisies représentent les pièces les plus précieuses sur le plan musical et technique de ces recueils.

La sélection a ensuite été éditée et doigtée par des pianistes tels que Hans von Bülow et Harold Bauer, qui y ont ajouté des idées d’interprétation.

2. Objectif et technique

Chaque étude de la collection se concentre sur un défi technique et expressif spécifique, ce qui la rend idéale pour les pianistes de niveau intermédiaire à avancé. Les études aident à développer :

(A) Le jeu legato et cantabile

Cramer était célèbre pour son toucher legato doux et expressif.

De nombreuses études se concentrent sur la coordination des mains et la mise en forme mélodique, essentielles pour le phrasé romantique (important pour les compositeurs ultérieurs comme Chopin).

(B) L’indépendance et le contrôle des doigts

Les études mettent l’accent sur la régularité dans les passages rapides, aidant les pianistes à développer une articulation claire sans tension excessive.

Exemple : les études avec des accords brisés et des motifs de notes répétées renforcent la force et l’endurance des doigts.

(C) Souplesse du poignet et du bras

Certaines études se concentrent sur la rotation du poignet et la relaxation de la main, cruciales pour les gammes, les arpèges et les mouvements rapides.

Elles aident à éviter la raideur et assurent un passage sans effort.

(D) Équilibre entre les mains

De nombreuses études mettent l’accent sur l’indépendance entre la mélodie et l’accompagnement, une compétence nécessaire pour la musique romantique et impressionniste pour piano.

Exemple : phrasé mélodique de la main droite avec arpèges de la main gauche, comme dans les nocturnes de Chopin.

(E) Forme dynamique et phrasé expressif

Contrairement aux études purement mécaniques (comme certaines œuvres de Czerny), les études de Cramer enseignent l’expression musicale en plus de la technique.

Essentiels pour développer un jeu coloré et nuancé.

3. Influence et héritage

Chopin admirait les études de Cramer et les recommandait à ses élèves pour leur technique de legato et le développement du phrasé.

Mendelssohn, Moscheles et Liszt ont également étudié et respecté les œuvres de Cramer.

La Royal Academy of Music et les conservatoires d’Europe les utilisaient dans l’enseignement du piano au XIXe siècle.

4. Comment se comparent-elles aux autres études

Études de Czerny Les études de Cramer sont plus musicales, tandis que celles de Czerny sont souvent plus mécaniques. Similaires à un niveau légèrement plus difficile.

Gradus ad Parnassum de Clementi Les deux se concentrent sur le raffinement, mais celles de Cramer sont plus fluides et expressives. Niveau similaire.

Études op. 10 et op. 25 de Chopin Les études de Cramer sont moins virtuoses mais constituent une excellente préparation à Chopin. Cramer est plus facile.

Études de Moscheles Moscheles intègre davantage d’éléments romantiques, tandis que Cramer reste classique. Difficulté similaire.

5. Études recommandées de la collection

Si vous travaillez sur des compétences techniques spécifiques, voici quelques études notables parmi les 60 études sélectionnées :

Étude n° Domaine d’intérêt

N° 1 en do majeur Indépendance des doigts, legato fluide de la main droite

N° 5 en sol majeur Passages rapides, régularité des deux mains

N° 9 en ré mineur Phrasé expressif, coordination des mains

N° 12 en la bémol majeur Jeu cantabile, relâchement des poignets

N° 20 en si bémol majeur Arpèges, mouvement fluide des mains

N° 30 en mi majeur Équilibre de la main gauche, phrasé lyrique

6. À qui s’adressent ces études ?

Aux pianistes de niveau intermédiaire à avancé (environ niveau 7-8 ABRSM et plus).

Aux pianistes qui souhaitent affiner leur toucher legato, leur régularité et leur phrasé avant de passer aux études de Chopin, Liszt ou Brahms.

À ceux qui recherchent une alternative à Czerny ou Clementi, avec plus d’expression musicale dans les études techniques.

Conclusion

Les 60 études choisies de Cramer comptent parmi les études pour piano les plus élégantes et les plus gratifiantes sur le plan musical, alliant raffinement technique et beauté expressive. Elles restent un élément essentiel de la formation pianistique, faisant le lien entre les styles classique et romantique.

Œuvres notables

Johann Baptist Cramer (1771-1858) est surtout connu pour ses compositions pour piano, en particulier ses Études (ou Studio per il pianoforte), mais il a également écrit plusieurs œuvres autres que de la musique pour piano solo. Cependant, ses œuvres autres que pour piano sont relativement méconnues. Voici quelques-unes de ses compositions notables qui ne sont pas pour piano solo :

Concertos

Concertos pour piano n° 1 à 9 – Ces concertos mettent en scène un piano accompagné d’un orchestre. Ils étaient admirés en leur temps pour leur style classique élégant, similaire à celui de Mozart et des premières œuvres de Beethoven.

Musique de chambre

Sonates pour violon – Bien que largement éclipsé par sa musique pour piano, Cramer a composé des sonates pour violon et piano, qui mettent en valeur sa sensibilité classique raffinée.

Quintette à cordes, op. 20 – Une œuvre de musique de chambre qui démontre sa maîtrise de l’écriture d’ensemble au-delà du clavier solo.

Œuvres orchestrales

Bien que Cramer ne soit pas principalement connu pour sa musique orchestrale, certains de ses concertos pour piano comportent des sections orchestrales importantes qui permettent de mieux comprendre son style de composition.

Malheureusement, Cramer n’a pas composé d’opéras, de symphonies ou de musique chorale qui lui ont valu une reconnaissance durable. Son influence reste la plus forte dans la pédagogie du piano et la pratique de l’interprétation au clavier.

Activités autres que la composition

En plus d’être compositeur, Johann Baptist Cramer a été très actif dans plusieurs rôles musicaux :

1. Pianiste

Cramer était l’un des pianistes les plus célèbres de son époque. Il était connu pour sa technique brillante, son jeu legato fluide et son toucher expressif. Beethoven lui-même admirait le jeu de Cramer, préférant même son toucher à celui d’autres virtuoses. Ses interprétations ont influencé la transition entre les styles de piano classique et les premiers styles de piano romantiques.

2. Professeur et pédagogue

Cramer était un professeur de piano très respecté. Ses Études étaient largement utilisées pour l’enseignement du piano et sont encore appréciées aujourd’hui pour l’importance qu’elles accordent à la technique et à la musicalité. Il a formé de nombreux élèves, contribuant ainsi de manière significative au développement du piano au XIXe siècle.

3. Éditeur de musique

En 1824, Cramer cofonda la maison d’édition Cramer, Beale & Co. à Londres. La société devint une force majeure dans l’édition musicale, distribuant des œuvres de compositeurs contemporains tels que Beethoven, Weber et Spohr. Cette entreprise contribua à façonner les goûts musicaux en Grande-Bretagne au début du XIXe siècle.

4. Chef d’orchestre et directeur musical

Bien qu’il ne soit pas principalement connu comme chef d’orchestre, Cramer a participé à la scène musicale londonienne, où il a parfois assumé des rôles de direction dans des concerts et des sociétés musicales.

5. Critique musical et éditeur

Cramer a joué un rôle dans la révision et l’édition d’œuvres destinées à être publiées, offrant parfois des perspectives interprétatives sur des compositions de Beethoven et d’autres compositeurs.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

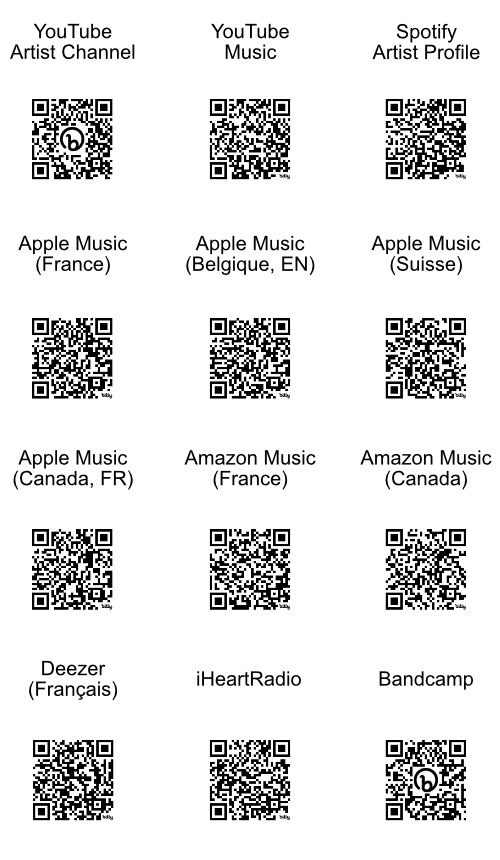

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify