Aperçu

Alfred Cortot (1877-1962) était un pianiste et chef d’orchestre franco-suisse, considéré comme l’un des plus grands interprètes de la musique romantique, en particulier de Chopin, Schumann et Liszt. Il était aussi un pédagogue influent, cofondateur de l’École Normale de Musique de Paris en 1919.

Cortot était célèbre pour son jeu expressif et poétique, privilégiant l’émotion et l’interprétation artistique à la pure perfection technique. Ses enregistrements, bien que parfois imparfaits techniquement, restent des références pour leur profondeur et leur sens du phrasé.

Outre sa carrière d’interprète, il a édité des éditions annotées de Chopin et d’autres compositeurs, influençant des générations de pianistes. Cependant, son engagement avec le régime de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale a terni son image.

Malgré cela, il demeure une figure essentielle de l’histoire du piano, admiré pour sa musicalité unique et son approche visionnaire du répertoire romantique.

Histoire

Alfred Cortot naît en 1877 à Nyon, en Suisse, d’un père français et d’une mère suisse. Très tôt, il montre des aptitudes exceptionnelles pour le piano et entre au Conservatoire de Paris, où il étudie avec Émile Decombes, un élève de Chopin, et Louis Diémer. En 1896, il obtient son premier prix et commence à se faire un nom, non seulement comme pianiste, mais aussi comme musicien complet.

Son amour pour la musique allemande, notamment Wagner, le pousse à travailler comme assistant chef de chœur à Bayreuth. Il découvre ainsi le monde de l’opéra et affine son sens de la dramaturgie musicale, un élément qui imprègnera son jeu pianistique toute sa vie. Mais c’est surtout en tant que pianiste soliste qu’il se forge une réputation, grâce à une approche profondément expressive et poétique de la musique romantique. Chopin, Schumann et Liszt deviennent ses compositeurs de prédilection.

Cortot ne se contente pas d’une carrière de virtuose. Il est un pédagogue passionné et fonde, en 1919, l’École Normale de Musique de Paris, un établissement destiné à former des musiciens selon des méthodes pédagogiques innovantes. Il édite aussi des partitions de Chopin et de Schumann, y ajoutant des annotations précieuses sur l’interprétation. Son influence sur les générations futures est immense.

Pourtant, son parcours est terni par les années de l’Occupation. Durant la Seconde Guerre mondiale, il collabore avec le régime de Vichy, participant à la vie musicale sous l’occupation allemande. Après la guerre, cette compromission lui vaut des critiques sévères et une mise à l’écart temporaire. Malgré cela, il reprend progressivement sa carrière et continue à jouer et enseigner jusqu’à la fin de sa vie.

Alfred Cortot s’éteint en 1962, laissant derrière lui un héritage musical considérable. Ses enregistrements, malgré des imperfections techniques, sont toujours admirés pour leur intensité émotionnelle et leur vision artistique unique. Il demeure l’un des plus grands interprètes du répertoire romantique, un pianiste-poète dont le jeu continue d’inspirer les amoureux de la musique.

Chronologie

Jeunesse et formation (1877-1896)

26 septembre 1877 : Naissance à Nyon, en Suisse, d’un père français et d’une mère suisse.

1886 : Entre au Conservatoire de Paris.

1896 : Remporte le Premier Prix de piano du Conservatoire dans la classe de Louis Diémer.

Débuts de carrière (1896-1914)

1898 : Se rend à Bayreuth et travaille comme assistant chef de chœur, développant un intérêt pour la musique de Wagner.

1902 : Donne la première audition française du “Crépuscule des dieux” de Wagner en version concert.

1905 : Fonde le Trio Cortot-Thibaud-Casals avec le violoniste Jacques Thibaud et le violoncelliste Pablo Casals, qui devient l’un des ensembles de musique de chambre les plus célèbres du XXe siècle.

1912 : Commence une carrière de professeur au Conservatoire de Paris.

Consécration et engagement pédagogique (1919-1939)

1919 : Fonde l’École Normale de Musique de Paris, qui forme de nombreux pianistes de renom.

Années 1920-1930 : Devient une référence dans l’interprétation de Chopin, Schumann et Liszt. Réalise des enregistrements marquants, notamment des Préludes et Ballades de Chopin.

1931 : Publie des éditions annotées des œuvres de Chopin et de Schumann, qui deviennent des références pour les pianistes.

1937 : Devient membre de l’Académie des Beaux-Arts.

Seconde Guerre mondiale et controverse (1939-1945)

1940-1944 : Continue à jouer sous l’Occupation et collabore avec le régime de Vichy, notamment en organisant des concerts pour le gouvernement.

1944 : Accusé de collaboration après la Libération, il est mis à l’écart de la scène musicale et subit des sanctions.

Retour et dernières années (1947-1962)

1947 : Revient progressivement à la scène, notamment par des concerts en Europe et au Japon.

Années 1950 : Continue à enseigner et à enregistrer malgré une santé déclinante.

1959 : Publie ses mémoires et des écrits sur l’interprétation musicale.

15 juin 1962 : Meurt à Lausanne, en Suisse, à l’âge de 84 ans.

Alfred Cortot laisse un immense héritage musical, notamment ses enregistrements et ses écrits pédagogiques, qui influencent encore aujourd’hui de nombreux pianistes.

Caractéristiques des interprétations

Alfred Cortot est considéré comme l’un des pianistes les plus poétiques du XXe siècle. Ses interprétations, marquées par une approche très personnelle, transcendent souvent la simple exécution technique pour offrir une vision profondément musicale et expressive.

1. Une expressivité intense et une liberté rythmique

Cortot privilégiait l’émotion et l’expressivité à la perfection technique. Son jeu se caractérise par un rubato très souple, qui donne une impression de liberté et de respiration, en particulier dans le répertoire romantique (notamment chez Chopin et Schumann). Cette approche, héritée de la tradition romantique, lui permettait de modeler les phrases avec une grande flexibilité et de mettre en valeur les tensions et les résolutions harmoniques.

2. Un toucher chantant et orchestral

Son toucher est souvent décrit comme “chantant”, avec une sonorité chaude et veloutée, qui rappelle parfois le jeu des cordes ou des vents d’un orchestre. Il savait faire ressortir les voix intermédiaires et donner un relief particulier aux lignes mélodiques, notamment dans les œuvres contrapuntiques.

3. Un sens dramatique et narratif

Formé à Bayreuth et passionné par Wagner, Cortot abordait le piano avec une vision orchestrale et théâtrale. Son jeu était très narratif : il ne se contentait pas d’interpréter une pièce, il racontait une histoire à travers les nuances, les contrastes dynamiques et les changements de couleur. Cela est particulièrement frappant dans ses interprétations des Ballades de Chopin et des Fantasiestücke de Schumann, où il crée un véritable climat poétique.

4. Une approche intuitive et inspirée

Contrairement à certains pianistes plus rigoureux dans leur approche, Cortot jouait souvent de manière instinctive, laissant place à des imperfections techniques. Ses enregistrements contiennent parfois des erreurs de notes, mais elles sont largement compensées par l’intensité émotionnelle et la profondeur de son interprétation. Pour lui, la musique devait avant tout transmettre un sentiment, quitte à sacrifier la précision mécanique.

5. Une articulation claire et un legato expressif

Dans son jeu, l’articulation est d’une grande clarté, notamment dans les œuvres contrapuntiques comme les Études de Chopin ou le Prélude et Fugue en ré mineur de Bach. Il parvient à équilibrer legato et détaché avec une souplesse qui donne une impression de fluidité naturelle.

6. Une conception personnelle du tempo et du phrasé

Cortot n’hésitait pas à prendre des libertés avec les indications métronomiques, ralentissant ou accélérant certaines phrases pour accentuer leur expressivité. Cette approche donne à ses interprétations une spontanéité qui peut surprendre, mais qui rend ses enregistrements particulièrement vivants et émouvants.

Un style unique et influent

Le style d’Alfred Cortot est souvent comparé à celui des grands pianistes du XIXe siècle, avec une approche qui privilégie l’émotion et la narration plutôt que la perfection technique. Bien que certains critiques lui aient reproché ses approximations, son influence demeure immense. De nombreux pianistes, comme Samson François, Nelson Freire ou Martha Argerich, ont été marqués par son approche poétique et passionnée du piano.

C’est cette capacité à faire “chanter” l’instrument et à donner une profondeur humaine à chaque note qui fait d’Alfred Cortot un pianiste inoubliable.

Piano(s) (et instruments)

Alfred Cortot a principalement joué sur des pianos Pleyel et Steinway, deux marques emblématiques du piano de concert du début du XXe siècle.

1. Pleyel : une sonorité raffinée et lumineuse

Cortot était particulièrement associé aux pianos Pleyel, une marque française réputée pour sa sonorité claire, chantante et délicate. Ces instruments étaient prisés des pianistes romantiques, notamment Frédéric Chopin, dont Cortot était l’un des plus grands interprètes.

Les pianos Pleyel offraient une sonorité élégante, avec des aigus cristallins et des basses relativement feutrées. Cette caractéristique convenait parfaitement à son jeu expressif et poétique, notamment dans Chopin et Schumann.

Il utilisait fréquemment un Pleyel de concert, qu’il privilégiait pour ses enregistrements et concerts en France.

2. Steinway : puissance et projection

Bien que fidèle aux Pleyel, Cortot jouait aussi sur des pianos Steinway, notamment lors de ses tournées internationales, où ces instruments étaient plus courants dans les grandes salles de concert.

Les Steinway Model D, utilisés par Cortot, sont réputés pour leur puissance, leur homogénéité sonore et leur mécanique précise. Ils convenaient parfaitement à des œuvres nécessitant une grande palette dynamique et une large projection sonore, comme les Études de Chopin ou les pièces orchestrales de Liszt transcrites pour piano.

3. Autres instruments et contextes

En tant que chambriste, notamment au sein du Trio Cortot-Thibaud-Casals, il jouait également sur d’autres modèles de piano, selon les lieux de concert et les disponibilités.

Il jouait parfois sur des Bechstein, bien qu’il leur préférait les Pleyel pour leur sonorité plus douce et chaleureuse.

Une approche adaptée à l’instrument

Cortot savait tirer parti des caractéristiques de chaque piano, exploitant les qualités chantantes des Pleyel pour ses interprétations lyriques et la puissance des Steinway pour les œuvres nécessitant plus de projection. Son toucher, à la fois délicat et puissant, s’adaptait à chaque instrument pour en révéler toute la richesse sonore.

Relations

Les relations d’Alfred Cortot avec d’autres compositeurs, interprètes et personnalités

Alfred Cortot, pianiste d’exception et pédagogue influent, a tissé de nombreuses relations avec des compositeurs, interprètes et figures politiques ou intellectuelles de son époque. Certaines de ces relations ont profondément marqué sa carrière et son héritage musical.

1. Relations avec d’autres compositeurs

Claude Debussy (1862-1918)

Cortot a côtoyé Debussy et a joué certaines de ses œuvres, bien qu’il ait eu une approche parfois éloignée de l’esthétique impressionniste pure. Il a notamment participé à la première française du cycle Iberia, extrait des Images pour orchestre, dans sa version orchestrale en 1910.

Gabriel Fauré (1845-1924)

Cortot a entretenu une relation étroite avec Fauré, qui l’a influencé à ses débuts. Il a interprété ses œuvres et a contribué à leur diffusion. Fauré, alors directeur du Conservatoire de Paris, a encouragé sa carrière et son approche musicale.

Maurice Ravel (1875-1937)

Bien qu’il ait joué la musique de Ravel, notamment le Jeux d’eau et le Concerto pour la main gauche, Cortot et Ravel n’étaient pas toujours en accord sur l’interprétation des œuvres du compositeur. Ravel, très attaché à la précision et à la rigueur, n’appréciait pas toujours la liberté d’interprétation de Cortot.

Richard Wagner (1813-1883) et sa famille

Cortot vouait une admiration profonde à Wagner et à sa musique. Il a travaillé comme assistant chef de chœur à Bayreuth à la fin du XIXe siècle, ce qui a influencé son approche dramatique du piano. Il a fréquenté Cosima Wagner (fille de Liszt et épouse de Richard Wagner), consolidant ainsi ses liens avec le cercle wagnérien.

2. Relations avec d’autres interprètes

Jacques Thibaud (1880-1953) et Pablo Casals (1876-1973)

Avec le violoniste Jacques Thibaud et le violoncelliste Pablo Casals, Cortot fonde en 1905 l’un des plus célèbres trios de musique de chambre du XXe siècle. Leur collaboration a duré plusieurs décennies et ils ont enregistré ensemble des œuvres majeures de Beethoven, Schubert, et Brahms.

Yehudi Menuhin (1916-1999)

Le jeune violoniste Yehudi Menuhin, prodige du violon, a travaillé avec Cortot à plusieurs reprises. Il admirait son sens de l’interprétation, et Cortot lui a apporté des conseils essentiels sur la musicalité et l’expression.

Arturo Toscanini (1867-1957)

Cortot a collaboré avec Toscanini, l’un des plus grands chefs d’orchestre de son époque. Ensemble, ils ont interprété des concertos majeurs, notamment de Beethoven et Schumann. Toscanini appréciait la richesse expressive du jeu de Cortot, bien que leurs tempéraments soient très différents.

3. Relations avec des orchestres et institutions

L’Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire

Cortot a souvent joué avec cet orchestre prestigieux, notamment sous la direction de chefs renommés. Ses interprétations des concertos de Chopin, Schumann et Beethoven avec eux sont restées célèbres.

L’École Normale de Musique de Paris

En 1919, Cortot fonde cette école avec Auguste Mangeot, un critique musical influent. Cette institution devient un centre majeur de formation des pianistes et accueille des élèves du monde entier.

Le Conservatoire de Paris

D’abord élève, puis professeur, Cortot a eu une longue relation avec le Conservatoire. Il y a formé plusieurs générations de pianistes et a marqué la pédagogie du piano par ses éditions annotées des œuvres de Chopin et Schumann.

4. Relations avec des figures politiques et intellectuelles

Philippe Pétain (1856-1951) et le régime de Vichy

Durant la Seconde Guerre mondiale, Cortot s’engage dans la vie musicale sous le régime de Vichy, participant à des concerts officiels et à des initiatives culturelles soutenues par le gouvernement collaborationniste. Cette implication lui vaudra des critiques et une mise à l’écart après la guerre.

Paul Valéry (1871-1945) et André Gide (1869-1951)

Cortot entretenait des relations avec des écrivains et penseurs comme Paul Valéry et André Gide, qui admiraient sa profondeur artistique. Valéry était particulièrement sensible à la musicalité de son jeu et aux liens entre la poésie et la musique.

5. Relations avec ses élèves et successeurs

Cortot a enseigné à plusieurs pianistes devenus célèbres, dont :

Dinu Lipatti (1917-1950), pianiste roumain au jeu raffiné et poétique.

Samson François (1924-1970), qui adoptera son style expressif et sa liberté rythmique.

Gérard Fremy et Jean Doyen, qui perpétueront son enseignement à l’École Normale de Musique de Paris.

Conclusion

Alfred Cortot était au centre du monde musical de son époque, entouré de compositeurs, d’interprètes et d’intellectuels influents. Sa carrière a été marquée par des collaborations prestigieuses, mais aussi par des controverses, notamment son engagement sous l’Occupation. Il reste néanmoins une figure majeure de l’histoire du piano, dont l’héritage continue d’influencer les générations de musiciens.

Repertoire de piano solo

Alfred Cortot est surtout connu pour ses interprétations du répertoire romantique et impressionniste, notamment de Chopin, Schumann, Liszt et Debussy. Ses enregistrements et éditions annotées de ces compositeurs sont considérés comme des références.

1. Frédéric Chopin (1810-1849) – Son compositeur de prédilection

Cortot est l’un des plus grands interprètes de Chopin, avec un jeu lyrique, expressif et un rubato caractéristique. Ses enregistrements de Chopin sont encore admirés aujourd’hui.

Préludes, Op. 28 (intégrale) – Son enregistrement des 24 Préludes est l’un de ses plus célèbres.

Études, Op. 10 et Op. 25 – Il a réalisé des éditions pédagogiques très influentes de ces œuvres.

Ballades Nos. 1 à 4 – Ses interprétations passionnées et narrativement riches restent des références.

Sonate No. 2 en si bémol mineur, Op. 35 (“Marche funèbre”)

Nocturnes (sélection) – Joués avec une grande expressivité.

Barcarolle, Op. 60 – Une de ses pièces les plus poétiques.

Scherzos Nos. 1 à 4 – Il en donne une lecture dramatique et intense.

Polonaise héroïque, Op. 53 – Son interprétation est légendaire.

2. Robert Schumann (1810-1856) – Un autre pilier de son répertoire

Cortot a profondément marqué l’interprétation de Schumann, mettant en avant la dualité entre lyrisme et passion tourmentée.

Carnaval, Op. 9 – Il en propose une lecture très colorée et imaginative.

Fantasiestücke, Op. 12 – Son jeu met en valeur la poésie et les contrastes des pièces.

Scènes d’enfants, Op. 15 – Son interprétation de Träumerei est emblématique.

Fantaisie en do majeur, Op. 17 – Jouée avec une intensité dramatique remarquable.

Etudes symphoniques, Op. 13 – Il en souligne la richesse harmonique et rythmique.

3. Franz Liszt (1811-1886) – Virtuosité et expressivité

Cortot aborde Liszt avec une approche poétique plus qu’athlétique, mettant l’accent sur la couleur et l’émotion.

Années de pèlerinage (sélections) :

Au bord d’une source

Vallée d’Obermann – Très expressive sous ses doigts.

Liebestraum No. 3 – Une interprétation rêveuse et intime.

Sonate en si mineur – Jouée avec une grande liberté.

4. Claude Debussy (1862-1918) – L’impressionnisme sous un regard romantique

Bien qu’il ne soit pas un spécialiste de Debussy, Cortot a marqué l’interprétation de certaines œuvres du compositeur.

Préludes (sélection) :

La Cathédrale engloutie

Minstrels

La fille aux cheveux de lin

Suite Bergamasque – Son interprétation du Clair de lune est célèbre.

L’Isle joyeuse – Une lecture plus lyrique que percussive.

5. Jean-Sébastien Bach (1685-1750) – Une approche romantique

Cortot jouait Bach avec un toucher chantant et une liberté rythmique qui s’éloignait des interprétations modernes plus rigoureuses.

Prélude et Fugue en ré mineur (arrangement de Liszt)

Concerto italien, BWV 971

Partitas et Suites françaises (sélections)

Conclusion

Alfred Cortot a laissé une empreinte indélébile sur l’interprétation du répertoire romantique et impressionniste, avec un style marqué par la liberté expressive et une approche narrative du piano. Son répertoire, centré sur Chopin, Schumann, Liszt et Debussy, reste une référence incontournable pour les pianistes et mélomanes.

Enregistrements célèbres de piano solo

Alfred Cortot a laissé un legs discographique exceptionnel, notamment dans le répertoire romantique et impressionniste. Ses enregistrements, réalisés principalement entre les années 1920 et 1950, sont encore aujourd’hui des références pour leur expressivité unique, malgré certaines imperfections techniques.

1. Frédéric Chopin – Son compositeur fétiche

Cortot est surtout connu pour ses interprétations passionnées et poétiques de Chopin. Ses enregistrements sont encore étudiés et admirés aujourd’hui.

Préludes, Op. 28 (intégrale) – Enregistrement de 1933, considéré comme l’un de ses plus grands chefs-d’œuvre.

Études, Op. 10 et Op. 25 (intégrale) – Enregistrements de 1926, 1929 et 1942, marqués par un toucher chantant et une liberté expressive.

Ballades Nos. 1 à 4 – Enregistrement de 1929, d’une narration intense.

Sonate No. 2 en si bémol mineur, Op. 35 (“Marche funèbre”) – Enregistrement de 1933, dramatique et poignant.

Nocturnes (sélection) – Enregistrements de 1934 et 1949, d’une grande poésie.

Scherzos Nos. 1 à 4 – Enregistrements de 1947-1949, d’une virtuosité libre et contrastée.

Barcarolle, Op. 60 – Enregistrement de 1933, au phrasé souple et expressif.

Polonaise héroïque, Op. 53 – Enregistrement de 1926, vif et énergique.

2. Robert Schumann – Un interprète clé du romantisme allemand

Cortot a donné à Schumann une interprétation très lyrique et vivante, mettant en valeur son côté rêveur et tourmenté.

Carnaval, Op. 9 – Enregistrement de 1929, d’une expressivité colorée.

Fantasiestücke, Op. 12 – Enregistrement de 1935, subtil et poétique.

Scènes d’enfants, Op. 15 – Enregistrement de 1935, marqué par une tendresse infinie (Träumerei est particulièrement célèbre).

Fantaisie en do majeur, Op. 17 – Enregistrement de 1942, d’une intensité dramatique unique.

Études symphoniques, Op. 13 – Enregistrement de 1935, d’une profondeur et d’une fluidité remarquables.

3. Franz Liszt – Une approche plus poétique que virtuose

Cortot jouait Liszt avec une expressivité romantique plus qu’avec une technique flamboyante.

Liebestraum No. 3 – Enregistrement de 1929, rêveur et intime.

Années de pèlerinage (extraits) :

Au bord d’une source – Enregistrement de 1933, léger et fluide.

Vallée d’Obermann – Enregistrement de 1949, introspectif et grandiose.

4. Claude Debussy – Un impressionnisme revisité

Bien que son approche soit plus romantique qu’impressionniste, Cortot a marqué l’interprétation de Debussy.

Préludes (sélection) :

La Cathédrale engloutie – Enregistrement de 1933, majestueux et évocateur.

Minstrels – Enregistrement de 1933, espiègle et dynamique.

La fille aux cheveux de lin – Enregistrement de 1933, délicat et lyrique.

Suite Bergamasque – Enregistrement de 1933 (Clair de lune est célèbre pour son rubato prononcé).

L’Isle joyeuse – Enregistrement de 1933, d’une grande liberté rythmique.

5. Jean-Sébastien Bach – Une interprétation très personnelle

Cortot jouait Bach avec un style romantique, utilisant souvent du rubato et une articulation chantante.

Prélude et Fugue en ré mineur (arr. Liszt) – Enregistrement de 1929, spectaculaire et dramatique.

Concerto italien, BWV 971 – Enregistrement de 1933, très expressif.

6. Autres enregistrements notables

Beethoven – Sonate “Appassionata”, Op. 57 – Enregistrement de 1942, puissant et passionné.

Franck – Prélude, choral et fugue – Enregistrement de 1929, d’une densité harmonique saisissante.

Saint-Saëns – Étude en forme de valse, Op. 52 No. 6 – Enregistrement de 1926, brillant et élégant.

Conclusion

Les enregistrements d’Alfred Cortot restent des trésors du patrimoine pianistique, notamment ceux de Chopin et Schumann, où il exprime toute sa sensibilité et son rubato unique. Bien que parfois techniquement imparfaits, ses enregistrements sont prisés pour leur profondeur émotionnelle et leur vision artistique incomparable.

Répertoire et enregistrements célèbres de concertos pour piano

Alfred Cortot a marqué l’histoire de l’interprétation des concertos romantiques et classiques, en mettant l’accent sur l’émotion, la narration musicale et une grande liberté expressive. Bien que sa technique ne soit pas toujours parfaite, ses enregistrements restent des références pour leur phrasé lyrique, sonorité chaleureuse et rubato caractéristique.

1. Frédéric Chopin (1810-1849) – Un de ses compositeurs majeurs

Cortot a enregistré les deux concertos de Chopin à plusieurs reprises, privilégiant une lecture poétique et libre.

Concerto pour piano No. 1 en mi mineur, Op. 11

📀 Enregistrement célèbre : 1933 avec John Barbirolli et le London Philharmonic Orchestra

Interprétation très chantante, mettant en valeur la ligne mélodique et la poésie du premier mouvement.

Concerto pour piano No. 2 en fa mineur, Op. 21

📀 Enregistrement célèbre : 1929 avec Landon Ronald et le London Symphony Orchestra

Son jeu dans le Larghetto est d’une grande délicatesse, avec un toucher extrêmement sensible.

2. Robert Schumann (1810-1856) – Une affinité particulière avec le compositeur

Concerto pour piano en la mineur, Op. 54

📀 Enregistrement célèbre : 1934 avec Charles Munch et l’Orchestre Symphonique de Paris

Son Schumann est narratif et vivant, avec des accents très expressifs.

3. Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Une approche romantique

Concerto pour piano No. 3 en do mineur, Op. 37

📀 Enregistrement célèbre : 1937 avec Charles Munch et l’Orchestre Symphonique de Paris

Cortot y adopte un jeu très libre, presque improvisé, à l’opposé des interprétations modernes plus rigoureuses.

Concerto pour piano No. 5 en mi bémol majeur, Op. 73 (“L’Empereur”)

📀 Enregistrement célèbre : 1942 avec Roger Désormière et l’Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Une version intense et grandiose, malgré quelques imperfections techniques.

4. Edvard Grieg (1843-1907) – Un romantisme nordique sublimé

Concerto pour piano en la mineur, Op. 16

📀 Enregistrement célèbre : 1929 avec Piero Coppola et l’Orchestre Symphonique de Paris

Interprétation très lyrique, avec des phrasés magnifiquement sculptés.

5. Camille Saint-Saëns (1835-1921) – Virtuosité et élégance

Concerto pour piano No. 4 en do mineur, Op. 44

📀 Enregistrement célèbre : 1930 avec Charles Munch et l’Orchestre Symphonique de Paris

Un jeu lumineux et orchestral, mettant en valeur la richesse harmonique de l’œuvre.

Conclusion

Les enregistrements de Cortot sont légendaires pour leur poésie, leur expressivité et leur liberté rythmique. Ses interprétations des concertos de Chopin, Schumann et Beethoven restent parmi les plus influentes du XXe siècle, malgré quelques imperfections techniques. Son style reste unique et profondément inspirant, marqué par une sensibilité hors du commun.

Autres interprétations et enregistrements notables

Alfred Cortot est principalement connu pour ses enregistrements en solo et ses interprétations des concertos romantiques, mais il a également laissé des traces notables dans la musique de chambre et l’accompagnement vocal. Voici quelques-unes de ses collaborations les plus marquantes :

Musique de chambre

Trio Cortot-Thibaud-Casals

Cortot forma avec Jacques Thibaud (violon) et Pablo Casals (violoncelle) l’un des trios les plus célèbres du XXe siècle. Parmi leurs enregistrements emblématiques :

Beethoven – Triple Concerto en ut majeur, Op. 56 (avec l’Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de Landon Ronald, 1929)

Schubert – Trio n°1 en si bémol majeur, D. 898

Schubert – Trio n°2 en mi bémol majeur, D. 929

Mendelssohn – Trio n°1 en ré mineur, Op. 49

Schumann – Trio n°1 en ré mineur, Op. 63

Franck – Trio en fa dièse mineur

Haydn – Trio n°39 en sol majeur, Hob. XV:25 (“Gipsy Rondo”)

Ces enregistrements, réalisés dans les années 1920 et 1930, sont considérés comme des références malgré les limites techniques de l’époque.

Accompagnement vocal

Cortot a également accompagné plusieurs chanteurs, bien que moins fréquemment que certains de ses contemporains. Quelques enregistrements notables :

Mélodies de Fauré et de Hahn avec la soprano Maggie Teyte

Mélodies de Fauré avec le baryton Charles Panzéra, notamment L’horizon chimérique

Ces interprétations témoignent de son raffinement et de sa sensibilité à la ligne vocale.

Cortot, en dehors de sa réputation de pianiste soliste et de pédagogue, a donc aussi marqué l’histoire de la musique de chambre et de l’accompagnement vocal par son style expressif et sa liberté rythmique caractéristiques.

En tant que professeur et pédagogue de musique

Alfred Cortot (1877-1962) fut l’un des pédagogues les plus influents du XXe siècle. Son enseignement, imprégné de son expressivité musicale et de son goût pour l’interprétation libre et poétique, a profondément marqué plusieurs générations de pianistes.

1. Son rôle au Conservatoire de Paris et à l’École Normale de Musique

Conservatoire de Paris : Après ses études au Conservatoire sous la direction d’Émile Decombes (lui-même élève de Chopin), Cortot y devient professeur en 1907.

École Normale de Musique de Paris : En 1919, il fonde cette institution avec Auguste Mangeot. L’objectif était de proposer un enseignement plus flexible et axé sur l’interprétation musicale, en opposition à la rigidité du Conservatoire. Il y forme de nombreux pianistes renommés.

2. Son approche pédagogique et son style d’enseignement

L’importance de l’interprétation et du style : Contrairement à une approche purement technique, Cortot insistait sur la compréhension du style et de l’intention musicale des compositeurs. Il prônait une liberté expressive, notamment à travers l’usage du rubato.

Le développement de la technique pianistique : Il mettait en avant la souplesse du jeu, le contrôle du toucher et l’indépendance des doigts, tout en insistant sur une sonorité chantante et une articulation claire.

Le travail sur la mémoire et la lecture à vue : Il exigeait de ses élèves une capacité à lire rapidement et à mémoriser efficacement les œuvres.

3. Ses ouvrages pédagogiques

Cortot a écrit plusieurs livres et recueils d’exercices qui sont encore utilisés aujourd’hui :

“Principes rationnels de la technique pianistique” (1928) : Un recueil d’exercices techniques visant à résoudre les principales difficultés pianistiques.

“Aspects de Chopin” (1949) : Un ouvrage sur l’interprétation de Chopin, offrant des conseils sur le phrasé et l’expression.

Éditions annotées : Cortot a édité de nombreuses partitions (Chopin, Schumann, Liszt, Beethoven) en y ajoutant des doigtés, des indications de phrasé et des commentaires interprétatifs.

4. Ses élèves les plus célèbres

Parmi les nombreux pianistes qu’il a formés, on compte :

Dinu Lipatti

Samson François

Clara Haskil

Géza Anda

Yvonne Lefébure

Monique Haas

5. Son héritage en tant que pédagogue

L’approche de Cortot a eu une influence durable sur l’interprétation pianistique, en mettant en valeur la poésie du jeu et la fidélité au style des compositeurs. Bien que son approche du rubato et de la liberté rythmique ait parfois été critiquée, elle a aussi inspiré de nombreux pianistes à rechercher une plus grande expressivité.

Son travail d’édition et ses méthodes pédagogiques restent une référence, et son enseignement continue d’influencer les nouvelles générations de pianistes.

Activités en dehors de la musique

En dehors de sa carrière musicale, Alfred Cortot a eu plusieurs activités notables qui ont marqué sa vie et son époque. Il s’est investi dans la pédagogie, l’édition musicale, l’écriture, mais aussi dans des engagements politiques controversés.

1. Écrivain et conférencier

Cortot était un intellectuel passionné de littérature et d’histoire de la musique. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la musique et les compositeurs qu’il admirait :

“La musique française de piano” (1930) : Une étude sur l’évolution du répertoire pianistique français.

“Aspects de Chopin” (1949) : Analyse du style de Chopin et conseils sur son interprétation.

“Les Grands Interprètes” : Recueil de réflexions sur les pianistes et chefs d’orchestre majeurs de son temps.

Il donnait également des conférences, où il partageait sa vision sur l’interprétation et la musique.

2. Éditeur et musicologue

Cortot a joué un rôle majeur dans l’édition musicale en publiant des éditions annotées des œuvres de Chopin, Beethoven, Schumann et Liszt. Ces éditions sont toujours utilisées par les pianistes aujourd’hui pour leurs conseils d’interprétation et leurs annotations techniques.

Il a également participé à la redécouverte d’œuvres oubliées et à la diffusion de la musique française du XIXe et début XXe siècle.

3. Engagements politiques et controverses

L’un des aspects les plus controversés de sa vie concerne son rôle pendant l’Occupation en France (1940-1944).

Rôle sous le régime de Vichy : Cortot a collaboré avec le gouvernement de Vichy et a occupé des postes dans la politique culturelle sous l’Occupation. Il était notamment ministre délégué aux Beaux-Arts du gouvernement de Vichy en 1942.

Relations avec l’Allemagne nazie : Il a participé à des événements culturels en Allemagne pendant la guerre et a entretenu des liens avec des musiciens et responsables culturels du régime nazi.

Conséquences après la guerre : Après la Libération, il a été brièvement interdit de jouer en France, mais sa carrière a repris progressivement, en particulier à l’étranger.

4. Passion pour les arts et la culture

En dehors de la musique, Cortot s’intéressait également à la peinture et à la poésie. Il avait une admiration particulière pour les poètes romantiques et symbolistes français, et ses interprétations pianistiques reflétaient souvent cette sensibilité artistique.

5. Collecteur d’instruments et de partitions

Cortot possédait une importante collection de partitions, manuscrits et instruments historiques. Il était fasciné par l’évolution du piano et possédait plusieurs modèles d’époques différentes.

En résumé, Alfred Cortot ne se limitait pas à son rôle de pianiste et pédagogue. Son influence s’étendait à l’écriture, à l’édition musicale et à la politique culturelle, bien que son engagement pendant la Seconde Guerre mondiale ait terni son image. Son héritage reste cependant immense dans le monde de la musique classique.

(Cet article est généré par ChatGPT. Et ce n’est qu’un document de référence pour découvrir des musiques que vous ne connaissez pas encore.)

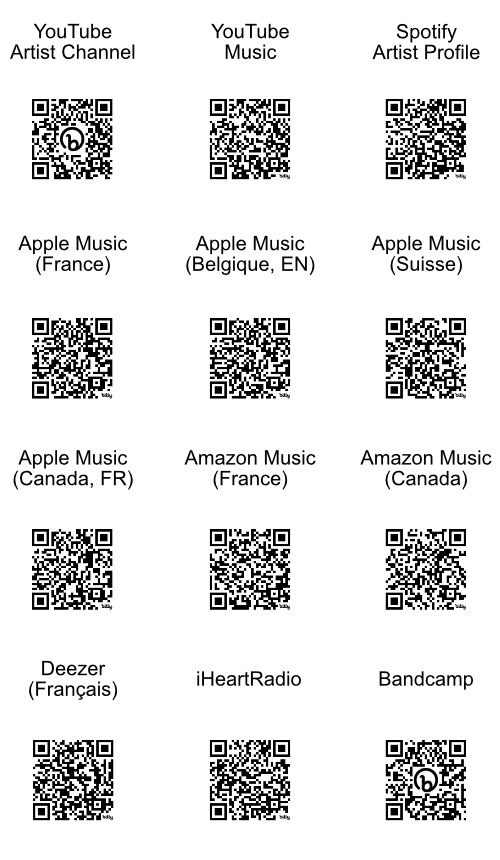

Best Classical Recordings

on YouTube

Best Classical Recordings

on Spotify